Volume 13, No. 1, Art. 7 – Januar 2012

Partizipative Gesundheitsforschung: Wer partizipiert woran?

Hella von Unger

Zusammenfassung: Partizipative Forschung zielt darauf ab, soziale Wirklichkeit partnerschaftlich zu erforschen und zu beeinflussen. Das Konzept der Teilhabe (Partizipation) spielt dabei eine zentrale Rolle. Dieser Beitrag beleuchtet dieses Konzept anhand eines Studiendesigns aus der partizipativen Gesundheitsforschung, das in Anlehnung an den nordamerikanischen Ansatz des Community-Based Participatory Research (CBPR) entwickelt wurde. Der CBPR-Ansatz sowie die darin enthaltenen Schlüsselbegriffe "Community" und "Partizipation" werden vorgestellt. Die Umsetzung dieser Konzepte wird anschließend an einem Beispiel aus dem Forschungs- und Handlungsfeld der HIV-Prävention bei Menschen mit Migrationshintergrund erläutert. Das PaKoMi-Projekt fördert und untersucht die Partizipation und Kooperation in der HIV-Prävention mit Migrant/inn/en in Deutschland. Es wird geklärt: 1. Welche Akteure und Akteurinnen sind beteiligt (Wer partizipiert?), 2. an welchen Prozessen sind sie beteiligt (Woran wird partizipiert?) und 3. in welcher Form findet eine Beteiligung statt (Wie wird partizipiert?)? Ein Fokus liegt dabei auf der Beteiligung an den Forschungsprozessen, die u.a. in Form von partizipativen Fallstudien stattfinden. An den Fallstudien sind Community-Partner/innen (Akteure und Akteurinnen aus den Zielgruppen und Communities mit Migrationshintergrund), Praxispartner/innen (professionelle Anbieter/innen, z.B. Mitarbeiter/innen von Aidshilfen) und Wissenschaftler/innen gleichberechtigt beteiligt. Entscheidungen über Zielsetzung, Datenerhebung, Auswertung und Verwertung werden gemeinsam getroffen. Darüber hinaus übernehmen Community-Partner/innen als Peer Researcher Aufgaben der Datenerhebung und Auswertung. Die Chancen und Möglichkeiten des gemeinsamen Forschens werden dargelegt, ebenso Herausforderungen und offene Fragen, die beispielsweise im Hinblick auf ungleich verteilte Teilhabechancen, die Bestimmung von Community, mögliche Gefahren von Partizipation sowie die Übertragbarkeit des CBPR-Ansatzes auf den deutschen Kontext bestehen.

Keywords: partizipative Forschung; Community-Based Participatory Research; Gesundheit; Migration; Peer Researcher; Community; HIV/Aids

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung: Community-Based Participatory Research (CBPR)

2. Wer und was ist "Community"?

3. Was bedeutet Partizipation?

4. Das PaKoMi-Studiendesign

4.1 Wer partizipiert?

4.2 Woran wird partizipiert? (Projektkomponenten)

4.3 Wie wird partizipiert?

5. Diskussion: Chancen, Grenzen und offene Fragen

5.1 Die Stärken der Partner/innen nutzen

5.2 Machtunterschiede und ungleiche Teilhabechancen

5.3 Definition von Community

5.4 Etablierung von CBPR in Deutschland

5.5 Voraussetzungen für und Gefahren von Partizipation

5.6 Reflexivität im Forschungsprozess

1. Einleitung: Community-Based Participatory Research (CBPR)

Partizipative Forschung (PF) ist ein Oberbegriff für Forschungsansätze, die soziale Wirklichkeit partnerschaftlich erforschen und beeinflussen. Diese doppelte Zielsetzung, d.h. die Verknüpfung von Untersuchung und Intervention, sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Wissenschaftler/inne/n mit gesellschaftlichen Akteur/inn/en sind wesentliche Merkmale, die PF von anderen Formen der empirischen Sozialforschung unterscheiden. Das Spektrum partizipativer Forschung ist breit und umfasst verschiedene Ausprägungen wie Action Research (REASON & BRADBURY 2006), Participatory Action Research (BAUM, MacDOUGALL & SMITH 2006; CHIU 2008; WHYTE 1991), Praxisforschung (HEINER 1988; MOSER 1995) und Community-Based Participatory Research (ISRAEL et al. 2003; MINKLER 2005; WALLERSTEIN & DURAN 2006). Der vorliegende Beitrag fokussiert auf die partizipative Forschung im Gesundheitsbereich und einen Ansatz, der in der sozialwissenschaftlichen Gesundheitsforschung von besonderer Bedeutung ist: Community-Based Participatory Research (CBPR). [1]

CBPR ist eine Forschungsstrategie, die im nordamerikanischen Raum entwickelt wurde und dort seit den 1990er Jahren zunehmend angewendet wird. 1996 wurde das Netzwerk Community Campus Partnerships for Health (CCPH) gegründet, das mittlerweile über 2.000 Mitgliedsorganisationen umfasst, Tools und Ressourcen bereitstellt und Konferenzen veranstaltet. CBPR wird zunehmend finanziell gefördert (GREEN 2003) und offiziell unterstützt, z.B. von der American Public Health Association (APHA 2004) und dem Institute of Medicine, das sich dafür ausspricht, CBPR als festen Bestandteil in die US-amerikanische Public-Health-Ausbildung aufzunehmen (INSTITUTE OF MEDICINE 2003). In den Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bildet CBPR unter dem Stichwort integrated knowledge translation einen expliziten Schwerpunkt der Forschungsförderung (PARRY, SALSBERG & MACAULAY 2009). Die lebendige Diskussion manifestiert sich in einer Reihe von Veröffentlichungen und Reviews in angesehenen Zeitschriften (ISRAEL, SCHULZ, PARKER & BECKER 1998; ISRAEL, ENG, SCHULZ & PARKER 2005; MINKLER & WALLERSTEIN 2003; VISWANATHAN et al. 2004). Auch in dem spezifischen Kontext von HIV/Aids gibt es eine Vielzahl von CBPR-Initiativen und ‑Projekten (FLICKER et al. 2009; HARRIS 2006; RHODES, MALOW & JULLY 2010; SANSTAD, STALL, GOLDSTEIN, EVERETT & BROUSSEAU 1999; SCHENSUL 1999; TRAVERS et al. 2008). [2]

Zum Erfolg von CBPR hat die Einsicht maßgeblich beigetragen, dass Forschung und Praxis im Gesundheitsbereich enger verzahnt werden müssen, wenn Forschungsergebnisse in die Praxis einfließen sollen. Wissen zu schaffen, reicht nicht aus: "(...) the mere generation of knowledge does not necessarily mean that these new insights will diffuse into policy and practice" (DE LEEUW, McNESS, CRISP & STAGNITTI 2008, S.7). CBPR bietet einen Lösungsansatz, um die Trennung der Bereiche zu überwinden: "Community-based research offers a means to reduce the gap between theory, research and practice that has been problematic in the field [of public health]" (ISRAEL et al. 1998, S.194). [3]

In der aktuellen gesundheitspolitischen und -wissenschaftlichen Diskussion wird häufig eine "Evidenzbasierung der Praxis" gefordert. Als Antwort auf diese Forderung hat Larry GREEN, ein US-amerikanischer Vertreter von CBPR, den eingängigen Satz geprägt: "If we want more evidence-based practice, we need more practice-based evidence" (http://lgreen.net/). Wissen und Evidenz über die Wirksamkeit von Maßnahmen müssen praxisbasiert sein – d.h. in und mit der Praxis entwickelt –, um für die Praxis relevant, anschlussfähig und anwendbar zu sein. Eine der Stärken von CBPR liegt an dem Nexus von Wissenschaft, Politik und Praxis: Durch eine enge Zusammenarbeit von Akteuren und Akteurinnen aus diesen Feldern werden Anschlüsse zwischen bislang eher unabhängig und getrennt voneinander existierenden Systemen eröffnet. [4]

CBPR sieht vor, in und mit Communities die Ursachen von Gesundheitsproblemen zu erforschen und Handlungsstrategien zu entwickeln. Der Befähigung (Empowerment) und Kompetenzentwicklung (capacity building) der Beteiligten kommt dabei ein zentraler Stellenwert zu. "Community-based participatory research (CBPR) is a collaborative approach to research that combines methods of inquiry with community-capacity building strategies to bridge the gap between knowledge produced through research and what is practiced in communities to improve health" (VISWANATHAN et al. 2004, S.v). [5]

Die historischen Wurzeln des Ansatzes liegen – ähnlich wie bei anderen Ausprägungen von PF – in der Aktionsforschung nach Kurt LEWIN (1946) und in partizipativen Ansätzen afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Autor/inn/en (WALLERSTEIN & DURAN 2003). [6]

PF bezweckt grundsätzlich knowledge for action und nicht nur knowledge for understanding wie in der konventionellen akademischen Forschung (CORNWALL & JEWKES 1995, S.1667). Im Kontext von CBPR ist das übergeordnete Ziel, Gesundheit zu fördern und ungleiche Gesundheitschancen abzubauen, die unter anderem zwischen sozial besser und schlechter gestellten Bevölkerungsgruppen existieren (zu den sozialen Determinanten von Gesundheit siehe z.B. MARMOTT & WILKINSON 2006). Ein besseres Verständnis (understanding) der Zusammenhänge und der sozialen Bedingtheit von Gesundheit ist dabei ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Ziel, aber nicht der Endpunkt. Das Handlungsziel besteht darin, dieses Wissen zu nutzen, um Gesundheit zu fördern und Ungleichheiten abzubauen, wie auch in der folgenden, viel zitierten Definition von CBPR deutlich wird:

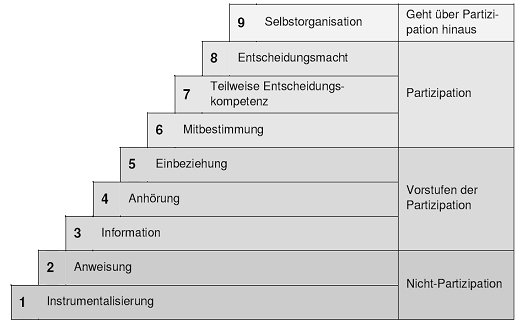

"Community-based participatory research in health is a collaborative approach to research that equitably involves all partners in the research process and recognizes the unique strengths that each brings. CBPR begins with a research topic of importance to the community with the aim of combining knowledge and action for social change to improve community health and eliminate health disparities" (K.W. Kellogg Foundation zitiert nach MINKLER & WALLERSTEIN 2003, S.4). [7]

Die betroffenen Gruppen und Communities (häufig die sozial und gesundheitlich benachteiligten Communities, bei denen der dringlichste Handlungsbedarf besteht) sowie weitere Akteure und Akteurinnen des Gesundheitswesens werden also von Anfang an und gleichberechtigt (equitably) in den Forschungsprozess eingebunden. Nicht eine bestimmte Methodenwahl, sondern die Form der Zusammenarbeit mit Community-Partner/inne/n und die Wertschätzung der Communities und ihres lokalen Wissens sind ausschlaggebend:

"More than a set of research methods, CBPR is an orientation to research that focuses on relationships between academic and community partners, with principles of co-learning, mutual benefit and long-term commitment and incorporates community theories, participation and practices into the research efforts" (WALLERSTEIN & DURAN 2006, S.312). [8]

Methodologisch versteht sich CBPR als grundsätzliche Forschungsstrategie, die sich des gesamten Repertoires qualitativer und quantitativer Methoden bedienen kann (MINKLER 2005, S.ii5). Diese Strategie hat verschiedene Vorteile, auch methodische und forschungsethische. Meredith MINKLER (S.ii5ff.) weist den added value von CBPR wie folgt aus:

Forschungsfragen greifen reale Anliegen der Communities auf.

Voraussetzungen für Informed consent-Prozesse (informiertes Einverständnis) und Risiko/Nutzen-Abwägungen sind verbessert; sie finden nicht nur auf individueller, sondern auch auf kollektiver bzw. Community-Ebene statt.

Reliabilität, Validität und Kultursensibilität von Erhebungsinstrumenten (z.B. Fragebögen, Interview-Leitfäden) werden durch Community-Beteiligung bei der Entwicklung und Erprobung verbessert.

Größeres Vertrauen der Community-Partner/innen und Teilnehmer/innen in die Forschung und community ownership an der Forschung wirken sich positiv auf Rekrutierung und Verbleibquoten in Studien aus.

Forschungsergebnisse können zutreffender und kontext-/kultursensibler interpretiert werden.

Lokales Wissen trägt zum besseren Verständnis der Gesundheitsprobleme im sozialen und lebensweltlichen Kontext bei.

Relevantere Interventionsansätze verbessern die Chancen auf Erfolg. [9]

CBPR kann also durch die Form der Zusammenarbeit zu einem Anliegen der Communities werden. So ist es möglich, auch mit Communities und Gruppen zu forschen, die für konventionelle Formen der Forschung schwerer erreichbar sind, z.B. aufgrund negativer Erfahrungen und historisch gewachsenem Misstrauen wie bei sozial marginalisierten ethnischen Minderheiten. CBPR ist im Bereich ethnic minority health besonders stark vertreten und verdankt seine aktuelle Blüte im nordamerikanischen Raum insbesondere dem Engagement von Native American-, African-American- und kanadischen First Nations-Communities (GREEN & MERCER 2001, S.1926). [10]

Die besonderen Stärken von CBPR im Vergleich zu anderen Ansätzen der PF liegen aus wissenschaftlicher Sicht erstens in dem klaren Selbstverständnis von CBPR als Forschung. Stärker handlungsorientierte Ausprägungen von PF, darunter teilweise auch solche, die in der deutschen Aktions-/Handlungsforschung der 1970er Jahre vertreten wurden, laufen Gefahr, Handlungsziele überzubetonen und Forschungsaspekte und Anschlüsse an das Wissenschaftssystem zu vernachlässigen (ALTRICHTER & GSTETTNER 1993; MOSER 1995; VON UNGER, BLOCK & WRIGHT 2007; VON UNGER & WRIGHT 2008). Zweitens bezieht CBPR bewusst nicht nur professionelle Praktiker/innen und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens ein, sondern immer auch Nutzer/innen, Bürger/innen und Communities, und geht damit in seiner Reichweite über bestimmte (eher organisationsbezogene) Formen der Praxisforschung und Aktionsforschung hinaus (GREEN & MERCER 2001; HEINER 1988; MOSER 1995). Drittens ist in CBPR eindeutig festgelegt, dass Community-Partner/innen nicht nur irgendwie, sondern von Anfang an und gleichberechtigt in der Forschung zu beteiligen sind. Mit dieser Klärung hebt sich CBPR von anderen Ausprägungen ab, bei denen "partizipativ" nicht immer eindeutig definiert ist (CASPARI 2006). Viertens hat CBPR ein hohes Innovationspotenzial im Hinblick auf partizipative Forschungsprozesse und ‑methoden. Viele CBPR-Projekte beinhalten die Schulung von Peer Researchern aus den Communities und geben zentrale Aspekte des praktischen Forschens in die Hände von Community-Partner/inne/n (TORONTO COMMUNITY BASED RESEARCH NETWORK 2010). [11]

Die Möglichkeiten, die CBPR eröffnet, haben jedoch auch einen Preis. CBPR ist voraussetzungsvoll und zeitaufwendig; das zeigen auch die Herausforderungen bei der Umsetzung (FLICKER et al. 2009; ISRAEL et al. 2003; MINKLER 2005; VISWANATHAN et al. 2004). Partnerschaften müssen über einen längeren Zeitraum aufgebaut werden, um Vertrauen und Verständigung zu ermöglichen und die benötigten Kompetenzen bei allen Beteiligten zu entwickeln. Wissenschaftler/innen sind beispielsweise nicht immer ohne zusätzliches Training in der Lage, partnerschaftlich mit Community-Partner/inne/n zu arbeiten (PARRY et al. 2009, S.10). Auch methodisch kann es neben dem oben beschriebenen Zugewinn Einschränkungen geben: Z.B. wird häufig die Randomisierung im Rahmen von experimentellen Studiendesigns von Community-Partner/inne/n abgelehnt, und bei der Rekrutierung kommt es zu selection bias (VISWANATHAN et al. 2004, S.5). Fragen der wissenschaftlichen Qualität und der erkenntnistheoretischen Grundlagen bedürfen einer Klärung (WRIGHT, ROCHE, VON UNGER, BLOCK & GARDNER 2009). CBPR hat also – wie jeder Forschungsansatz – Stärken und Schwächen. [12]

Zwei Schlüsselbegriffe des Ansatzes, Community und Partizipation, werden im Folgenden vertiefend dargelegt. [13]

2. Wer und was ist "Community"?

Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Barbara ISRAEL und Kolleg/inn/en nennen als wesentliches Merkmal von CBPR, dass Community als identitätsstiftende Einheit bzw. als "Aspekt kollektiver und individueller Identität" (1998, S.178) anerkannt wird.

"Community as a unit of identity is defined by a sense of identification with and emotional connection to others through common symbol systems, values and norms; shared interests; and commitments to meeting mutual needs. Communities of identity may be geographically bounded (people in a particular physical neighborhood may form such a community, for example) or geographically dispersed but sharing a common identity or sense of common interests (as members of an ethnic group or gay men do, for example)" (ISRAEL et al. 2005, S.7). [14]

Community-basiert meint also nicht nur eine Ortsbestimmung – dass Forschung außerhalb des wissenschaftlichen Elfenbeinturms in der Community stattfindet –, sondern auch, dass das Konzept von Community inhaltlich und konzeptionell eine zentrale Rolle spielt. [15]

Im Deutschen finden sich verschiedene Übersetzungen des Begriffs Community, darunter: Gemeinschaft, Gemeinde, Kommune, Nachbarschaft, Interessenkreis, Gruppe von Personen mit gemeinsamen Interessen, Stadtgemeinde, Dorfgemeinde etc. (KOSCHNIK 1995; LOSS 2009). Auch die englischsprachige Literatur kennt unterschiedliche Bedeutungen und Definitionen (JEWKES & MURCOTT 1996; LABONTE 2005). In den 1970er Jahren bezeichnete der Begriff eine bestimmte soziale oder demografische Einheit; diese Definition wurde seitdem jedoch erweitert bzw. abgelöst (WALTER 2007). Rachel JEWKES und Anne MURCOTT (1996) halten mit Bezug auf Anthony COHEN fest, dass Communities an ihren symbolischen Grenzziehungen, z.B. administrativer, ethnischer oder sprachlicher Art, deutlich werden. [16]

Der Begriff Community ist nicht wertfrei und hat eine lange Geschichte der Kritik (JEWKES & MURCOTT 1996). Die Begriffsbestimmung ist uneinheitlich und ungenau. Der Begriff impliziert den Eindruck einer homogenen Gemeinschaft und täuscht über die vorhandene Vielfalt von sozialen Positionen und Interessenlagen innerhalb von Communities hinweg. Er romantisiere soziale Wirklichkeit und werde, so LABONTE (2005), für politische, ideologische und persönliche Zwecke missbraucht. Der Begriff beschreibt also nicht nur soziale Wirklichkeit, sondern stellt immer auch eine Konstruktionsleistung dar im Sinne von imagined communities (ANDERSON 2006). [17]

Eine Untersuchung, wie Akteure und Akteurinnen im Gesundheitsbereich den Begriff aktuell verwenden und verstehen, zeigt, dass Communities durchaus als heterogene Gruppen verstanden werden, die allerdings etwas gemeinsam haben: soziale Bezüge, ähnliche Sichtweisen und das Engagement für eine gemeinsame Sache bzw. gemeinsame Aktionen an bestimmten Orten oder in speziellen Settings (MacQUEEN et al. 2001). [18]

Neuere konzeptuelle Ansätze verstehen Community als multidimensional und gehen davon aus, dass Individuen mehreren Communities angehören können und es innerhalb jeder Community unterschiedliche Stimmen, Interessen und Identitäten gibt (WALLERSTEIN 1999; WALTER 2007). Im Mittelpunkt des in CBPR vertretenen Verständnisses von Community stehen das Gemeinschaftsgefühl und das gemeinsame Handeln einer Gruppe. Menschen können ein Gemeinschaftsgefühl oder eine gemeinsame Identität in bestimmten Räumen entwickeln (z.B. in einer Dorfgemeinschaft oder Nachbarschaft), aber auch über geografisch-räumliche Grenzen hinweg, z.B. auf der Basis von Ethnizität, Sprache oder Sexualität. Lokalität spielt oft eine wichtige Rolle (MacQUEEN et al. 2001), erzeugt jedoch nicht automatisch Community. Im gleichen Viertel zu wohnen, reicht demnach nicht aus, um einer Community anzugehören. In jeder Gruppe, Gemeinde oder Nachbarschaft kann es mehr oder weniger Community (d.h. Gemeinschaftsgefühl und "gemeinsame Sache") geben (WALTER 2007). Communities sind dynamisch: Sie reagieren auf äußere Einflüsse, bilden sich, um etwas zu erreichen, und können aufgebaut, organisiert und mobilisiert werden. Communities werden also auch gemacht (community building, community organizing). Im Kontext von Gesundheitsförderung und CBPR geht es daher nicht nur darum, Gemeinschaften zu identifizieren, sondern auch darum, sie zu stärken bzw. zu erzeugen (WALTER 2007; ISRAEL et al. 1998). [19]

Über diese konzeptionellen Überlegungen hinaus stellen sich in der Forschungspraxis konkrete Fragen (Wer und was ist Community und wer gehört dazu?), denn schließlich bedarf es der Mitarbeit von konkreten Community-Partner/inne/n. Als Ausgangsposition wird gefordert, dass Personen, Gruppen und Einrichtungen beteiligt werden, die von dem Forschungsthema und den zu erwartenden Ergebnissen direkt betroffen sind (GREEN & MERCER 2001). Darüber hinaus sollen Community-Partner/innen selbst und jeweils projektbezogen bestimmen, wer und was Community ist – und dies im weiteren Verlauf von anderen Community-Mitgliedern validieren lassen (MINKLER 2005, S.ii8). Ein solches Vorgehen hat den Vorteil, dass es nur ein ungefähres Vorverständnis von Community voraussetzt, auf dessen Basis erste Kooperationspartner/innen identifiziert werden, die anschließend gemeinsam weitere Fragen von Definition und Zugehörigkeit klären. Dieser Zugang beinhaltet jedoch auch problematische Implikationen, die an späterer Stelle kritisch diskutiert werden. Grundsätzlich gilt: Die Definition von Community wird zu einem Prozess im Forschungsprozess. [20]

In der Regel wird vorgeschlagen, Community Leader einzubeziehen, z.B. Vorstände von Vereinen und Selbsthilfeorganisationen oder religiöse Führungspersonen. Darüber hinaus können folgenden Gruppen und Einrichtungen ebenfalls berücksichtigt werden (PARRY et al. 2009, S.16; VISWANATHAN et al. 2004, S.24):

Nutzer/innen von Angeboten, Patient/inn/en und Angehörige

Nutzer/innen- und Patient/inn/en-Vereinigungen und Vertretungen (z.B. Selbsthilfegruppen)

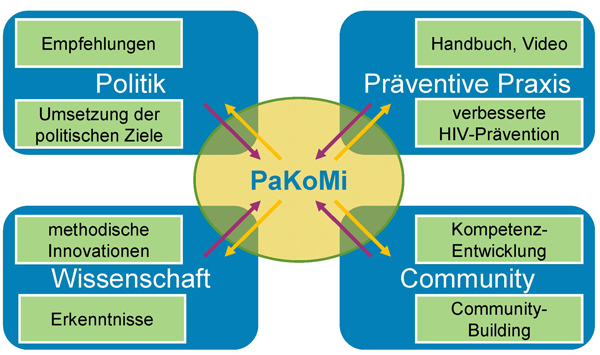

Bürger/innen, Anwohner/innen, Einwohner/innen eines bestimmten Viertels

Nachbarschafts-Vereinigungen und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen (z.B. Migrant/inn/enselbstorganisationen, Sportvereine, NGOs etc.)

Professionelle Praktiker/innen (z.B. medizinisches Personal, Sozialarbeiter/innen, Therapeut/inn/en, Berater/innen, Apotheker/innen etc.)

Institutionen und Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen) und deren Entscheidungsträger (z.B. Manager/innen, Geschäftsführer/innen, Vorstände)

Berufsverbände [21]

In der CBPR-Literatur wird in der Regel nicht zwischen professionellen und nicht-professionellen Akteur/inn/en unterschieden. Diese Unschärfe ist problematisch, denn professionelle Akteure und Akteurinnen (z.B. Ärzte/Ärztinnen) und nicht-professionelle Beteiligte und Betroffene (z.B. Patient/inn/en) haben oft unterschiedliche Sichtweisen und Interessen bei Gesundheitsthemen. Professionelle Akteure und Akteurinnen nehmen z.B. häufig eine problemfokussierte Perspektive ein, während Community-Vertreter/innen eher Ressourcen in den Mittelpunkt rücken. Daher wird hier vorgeschlagen, zwischen Community-Partner/inne/n einerseits, d.h. Mitgliedern von Zielgruppen, Nutzer/innen, Patient/inn/en und ihren sozialen Netzwerken und Vertretungen, und Praxispartner/inne/n andererseits, d.h. Anbieter/inne/n von sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen sowie den professionellen Mitarbeiter/inne/n dieser Einrichtungen und Organisationen zu unterscheiden. Professionalisierte oder ehrenamtliche Mitarbeiter/innen aus den Zielgruppen können allerdings eine Zwischenstellung einnehmen (z.B. schwule Männer in der Aidshilfe-Arbeit). [22]

In jedem CBPR-Projekt muss also für das jeweilige Projekt definiert werden, wer und was Community ist. Die letztendliche Definitionsmacht über Community liegt bei den Personen und Einrichtungen, die sich selbst als Teil der Community verstehen. Hierbei ist zu beachten, dass es innerhalb jeder Community Machtunterschiede gibt und nicht alle Personen und Gruppen die gleichen Voraussetzungen für eine Teilnahme und Teilhabe an diesen Definitionsprozessen haben (z.B. sind Menschen ohne Papiere ein besonders vulnerabler Teil von Migrant/inn/en-Communities). Die stets vorhandene Vielfalt innerhalb von Communities gilt es zu reflektieren. Die Einbeziehung weniger etablierter Teile und Mitglieder der jeweiligen Community stellt eine zentrale Herausforderung dar. Für den deutschen Sprachraum stellt sich zusätzlich die Aufgabe, einen passenden Begriff zu finden, da nur wenige Gemeinschaften den englischen Begriff Community auf sich anwenden. [23]

3. Was bedeutet Partizipation?

"In some way, all health research requires participants, who are called upon to participate in different ways. All researchers are by definition also participants in research activities, from 'participant observer' anthropologists to epidemiologists or medical doctors. If all research involves participation, what makes research participatory?" (CORNWALL & JEWKES 1995, S.1668)

Die Frage von Andrea CORNWALL und Rachel JEWKES ist berechtigt: Wenn jede Form von Forschung ein gewisses Maß an Partizipation von Forschenden und Teilnehmenden voraussetzt, was genau bedeutet dann "partizipative" Forschung? CORNWALL und JEWKES machen den Unterschied zwischen PF und konventioneller Forschung an der stärkeren Beteiligung von lokalen (nicht-wissenschaftlichen) Akteur/inn/en in den verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses fest. Personen und Einrichtungen, die in der konventionellen Forschung auf die Rolle von Datenlieferant/inn/en und Rekrutierungshilfen beschränkt sind, partizipieren in der PF auf besondere Weise: Sie forschen, bestimmen und verwerten mit. Partizipation in der Forschung bedeutet also eine umfassendere Teilnahme und größere Mitbestimmung an Forschungs- und Verwertungsprozessen. CORNWALL und JEWKES weisen jedoch darauf hin, dass es bezüglich der Beteiligung von lokalen Akteur/inn/en Misch- und Zwischenformen von PF und konventioneller Forschung gibt: ein "zig-zag pathway with greater or less participation at different stages" (S.1668). [24]

Aufbauend auf der Erkenntnis, dass es verschiedene Abstufungen von Beteiligung gibt und die Form bzw. das Ausmaß von Partizipation über den Forschungsprozess fluktuieren kann, haben Kimberly CHUNG und David LOUNSBURY (2006) ein Kontinuum der Partizipation in der Forschung entwickelt, das vier Ebenen unterscheidet. Die Einbeziehung von Community-Partner/inne/n und deren Verantwortlichkeit im Forschungsprozess nimmt dabei sukzessive zu. Die erste, niedrigste Ebene der Partizipation umfasst die konventionelle Forschung, bei der Community-Mitglieder informiert werden und ihr Einverständnis zur Teilnahme geben (compliant participation; S.2131ff.). Auf der zweiten Ebene der gesteuerten oder gezielten Beratung (directed consultation) werden einzelne Community-Mitglieder gezielt um Rat gefragt bzw. um Feedback zu klar umrissenen Fragen gebeten, z.B. im Rahmen von Expert/inn/en-Interviews. Die dritte Ebene der gegenseitigen Beratung (mutual consultation) beinhaltet eine länger währende Zusammenarbeit von Wissenschaftler/inne/n mit verschiedenen Community-Mitgliedern, die z.B. in Form eines Projektbeirates einen besseren Überblick über das ganze Projekt haben und nicht nur zu ausgewählten, sondern zu verschiedenen und umfassenden Aspekten beratend Stellung nehmen. Allerdings bleibt die Kontrolle über die Studie auch auf dieser Ebene noch den akademischen Forscher/inne/n überlassen. Die vierte Ebene der stärkenden Partnerschaft (empowering co-investigation) beinhaltet dann eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Forscher/inne/n und Community-Mitgliedern mit geteilter Entscheidungsmacht und gemeinsamer Kontrolle. Erst dieses vierte Modell entspricht dem Verständnis von Partizipation in CBPR. [25]

Um diese und weitere Abstufungen analytisch noch genauer zu fassen, lohnt es, Modelle der Partizipation heranzuziehen, die für die Praxis der Bürgerbeteiligung und Gesundheitsförderung entwickelt wurden. Die Beteiligung von Bürger/inne/n und Communities hat in der Gesundheitsförderung einen hohen Stellenwert, insbesondere in Hinblick auf Gruppen und Communities, die sozial und gesundheitlich benachteiligt sind (MOSSAKOWSKI, SÜß & TROJAN 2009; WHO 1986, 1998). Das Verständnis von Bürgerbeteiligung und Partizipation ist dabei eng mit dem Konzept von Empowerment verbunden (WALLERSTEIN 2006). Nur wenn Beteiligung mit Befähigungs- und Bemächtigungsprozessen einhergeht, kann sie gesundheitsförderlich wirken; Beteiligung ohne Empowerment kann dagegen sogar schädlich und manipulativ sein (S.9). Diese kritische Perspektive findet sich auch in Modellen, die entwickelt wurden, um die Umsetzung von Partizipation in der Praxis zu analysieren. [26]

In den USA entwarf Sherry ARNSTEIN (1969) ein 8-stufiges Modell der Beteiligung von Bürger/inne/n an politischen Prozessen (z.B. der Stadtentwicklung), um aufzuzeigen, wie Potenziale genutzt, aber auch vergeudet werden. In Anlehnung daran wurde im deutschen Sprachraum von Alf TROJAN (2001 [1988]) ein 12-stufiges Modell der Bürgerbeteiligung entwickelt: Die untersten Stufen (Desinformation, Manipulation, Beschwichtigung) stellen den geringsten Einfluss der Bürger/innen auf lokale Entscheidungsprozesse und gleichzeitig ihre größte Beeinflussung durch die "Macht-Habenden" dar (MOSSAKOWSKI et al. 2009, S.186). Die höchsten Stufen (delegierte Durchführungsmacht, institutionalisierte Kontrollmacht, institutionalisierte Entscheidungsmacht) stellen den größten Einfluss von Bürger/inne/n und ihre geringste Beeinflussung durch die "Macht-Habenden" dar. Zwischenstufen umfassen (in aufsteigender Reihenfolge): Erziehung/Behandlung, Information, Anhörung/Beirat, Einrichtung von Beschwerdeinstanzen und (Konsument/inn/en-)Schutzverbänden, gemeinsame Verhandlungen, partnerschaftliche Kooperation. Das Modell ist eine Weiterentwicklung der 8-sprossigen Leiter von ARNSTEIN und eine gelungene Adaption an den deutschen Kontext. Es bietet vor allem durch die Ausdifferenzierung und Ergänzung der Stufen im "oberen" Bereich eine Möglichkeit zur kritischen Reflexion und Gestaltung von Bürgerbeteiligung im kommunalen Kontext. Allerdings erscheint aus heutiger Sicht der darin enthaltene Machtbegriff nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn Bürger/innen von "Macht-Habenden" abgegrenzt werden (als hätten Bürger/innen keine Macht) und "Einfluss nehmen" und "beeinflusst werden" gegenübergestellt werden, als handele es sich dabei um zwei Pole eines Kontinuums, die sich gegenseitig ausschließen. [27]

Ein weiteres Modell, das in Anlehnung an die Modelle von ARNSTEIN und TROJAN entwickelt wurde, ist ein 9-stufiges Modell für Beteiligung an Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention sowie Qualitätsentwicklung in diesem Bereich (WRIGHT, BLOCK & VON UNGER 2009; WRIGHT, VON UNGER & BLOCK 2010, siehe Abb. 1). Dieses Modell unterscheidet folgende Stufen: 1. Instrumentalisierung, 2. Anweisung, 3. Information, 4. Anhörung, 5. Einbeziehung, 6. Mitbestimmung, 7. teilweise Entscheidungskompetenz, 8. Entscheidungsmacht sowie 9. Selbstorganisation. Entscheidend ist die Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Wenn Personen nur angehört werden, z.B. in beratender Funktion, aber keine Entscheidungsmacht besitzen, wird dies nur als Vorstufe von Partizipation (Stufe 4) gewertet. Partizipation beginnt da, wo Personen oder Einrichtungen mitentscheiden können.

Abbildung 1: Stufenmodell der Partizipation (WRIGHT et al. 2010, S.42) [28]

Bezieht man dieses 9-stufige Modell auf PF, bedeutet Partizipation also nicht nur die Teilnahme, sondern die Teilhabe von Praxis- und Community-Partner/inne/n am Forschungsprozess. Partizipation ist nur gegeben, wenn die Partner/innen mit Entscheidungsmacht am Forschungsprozess beteiligt sind – und dazu befähigt sind oder werden. [29]

In der Literatur zu PF ist die Definition von Partizipation und die Frage, welche Form der Beteiligung Partizipation darstellt, nicht immer eindeutig geklärt (CASPARI 2006). CBPR vertritt hier allerdings eine klare Position: Die Zusammenarbeit muss gleichberechtigt sein. Die Partner/innen sollen in allen Phasen des Forschungsprozesses – von der Zielsetzung über die Datenerhebung, Auswertung und Verbreitung bis zur Verwertung der Ergebnisse – das gleiche Mitspracherecht und die gleiche Entscheidungsmacht besitzen wie die wissenschaftlichen Partner/innen (ISRAEL et al. 1998). Die dazu notwendigen Kompetenzen und Kapazitäten werden aufgebaut (capacity building). Andere Formen der PF sind in diesem Punkt weniger anspruchsvoll und zählen auch punktuelle und beratende Formen der Beteiligung dazu, wie das oben erwähnte Modell von CHUNG und LOUNSBURY (2006). An diesem Punkt unterscheidet sich CBPR also von anderen Ansätzen der PF. [30]

Im Folgenden wird die Umsetzung des Konzeptes der Partizipation an einem konkreten Studiendesign mithilfe folgender Fragen illustriert:

Welche Akteurinnen und Akteure sind beteiligt? (Wer partizipiert und wie ist Community definiert?)

An welchen Prozessen sind sie beteiligt? (Woran wird partizipiert?)

In welcher Form findet eine Beteiligung statt? (Wie wird partizipiert?) [31]

"Partizipation und Kooperation in der HIV-Prävention mit Migrant/inn/en" (PaKoMi) ist ein Projekt der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH), das vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) wissenschaftlich begleitet wird. Das Projekt zielt darauf ab, die Teilhabe (Partizipation) von Migrant/inn/en und die Zusammenarbeit (Kooperation) verschiedener Anbieter/innen und Einrichtungen in der HIV-Primärprävention für Migrant/inn/en zu fördern und zu untersuchen. Die Projektdauer umfasst drei Jahre (2008–2011). Die wissenschaftliche Begleitung durch das WZB wird gefördert durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG). [32]

Das Forschungsprojekt hat fünf Komponenten:

Bundesweite Befragung von Aidshilfe-Organisationen zur Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung im Hinblick auf Angebote der HIV-Prävention für Migrant/inn/en

Workshop-Reihe zur methodischen Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (capacity building)

Partizipative Fallstudien in vier Städten

Partizipative Auswertungsphase

Entwicklung von Verwertungsstrategien [33]

Am PaKoMi-Projekt sind folgende Partner/innen beteiligt: Wissenschaftler/innen, Praxispartner/innen, Community-Partner/innen, Mitglieder des Projektbeirats und Zuwendungsgeber/innen. [34]

Wissenschaftler/innen der Forschungsgruppe Public Health am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) haben das PaKoMi-Projekt gemeinsam mit der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH) entwickelt und führen es als gleichberechtigte Kooperationspartner/innen durch. Die beteiligten Sozial- und Gesundheitswissenschaftler/innen verfügen über mehrjährige Forschungs- und Praxiserfahrung zu HIV/Aids. [35]

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (DAH) ist der bundesweite Dachverband der Aidshilfen und Haupt-Kooperationspartnerin im Projekt. Die DAH hat das PaKoMi-Projekt mit konzipiert und durchgeführt. Darüber hinaus gibt es lokale Praxispartner/innen wie regionale Aidshilfen und andere lokalen Anbieter/innen gesundheitlicher und sozialer Dienste (z.B. Beratungsstellen, Gesundheitsämter etc.) und deren hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen. [36]

Entsprechend dem Handlungsfeld des Projekts (HIV-Prävention bei Migrant/inn/en) sind als Community-Partner/innen Vertreter/innen aus den Zielgruppen der HIV-Prävention und den weiter gefassten Communities mit Migrationshintergrund, darunter auch Personen mit HIV/Aids, beteiligt. In dem vorliegenden Studiendesign bezieht sich der Begriff "Community" auf die Gemeinschaften, denen Personen mit Migrationshintergrund aus den Zielgruppen der HIV-Prävention angehören. Diese Communities sind nicht ausschließlich nach ethnischer Zugehörigkeit organisiert. Personen mit Migrationshintergrund gehören auch Gemeinschaften an, bei denen Sprache, Religion oder ein anderes gemeinsames Merkmal oder Interesse identitätsstiftend ist. Entscheidend ist die subjektive Identifikation, d.h. das Zugehörigkeitsgefühl der Migrant/inn/en selbst sowie ihre sozialen Netzwerke und Lebenswelten. Das Community-Verständnis ist nicht gleichzusetzen mit der Definition von Zielgruppen der HIV-Prävention der Aidshilfen. Zielgruppen sind Gruppen mit erhöhten HIV-Risiken, die von den Angeboten der Aidshilfen erreicht werden sollen und von den professionellen Praktiker/inne/n u.a. auf der Basis epidemiologischer Daten definiert werden. Der Community-Begriff ist stärker an dem Selbstverständnis der Personen und ihren Lebenswelten orientiert. Das heißt, Zielgruppen werden extern durch Professionelle definiert, Communities bilden und definieren sich selbst. Inbegriffen sind Personen und Einrichtungen aus den Lebenswelten der Zielgruppen, wie z.B. Eltern, Freunde, Freundinnen und Bekannte, die im Unterschied zu der jeweiligen Zielgruppe keine erhöhten HIV-Risiken haben müssen. Dieses bewusst breite und provisorische Verständnis von Community lässt ausreichend Raum für eine Klärung und Definition durch die beteiligten Migrant/inn/en selbst. [37]

Die Community-Partner/innen wurden über die Praxispartner/innen eingeladen und haben im Schneeball-Verfahren weitere Community-Partner/innen identifiziert. Das heißt, die Definition von Zielgruppen durch Praktiker/innen bildete den Ausgangspunkt für die ersten Kontakte, wurde jedoch erweitert durch die Selbstdefinition und Einladung weiterer Mitglieder aus den Communities der beteiligten Personen. Die Community-Partner/innen im PaKoMi-Projekt gehören unterschiedlichen Communities und Migrant/inn/enselbstorganisationen (MSO) an und kommen aus verschiedenen Herkunftsregionen (insbesondere aus afrikanischen, zentral- und osteuropäischen Ländern). [38]

Das PaKoMi-Projekt verfügt über einen 12-köpfigen Projektbeirat, der von DAH und WZB einberufen wurde. In dem Beirat sind sowohl Wissenschaftler/innen als auch Community-Vertreter/innen und professionelle Praktiker/innen (z.B. aus dem Öffentlichen Gesundheitsdienst und aus Aidsberatungsstellen) vertreten. Die einzelnen Personen verfügen oft über multiple Zugehörigkeiten (z.B. Community-Partner/in und Praxispartner/in) und Expertisen (z.B. lebensweltliche und wissenschaftliche Expertise). [39]

KELLY und VAN VLAENDEREN (1996, S.1243) weisen darauf hin, dass alle Beteiligten, inklusive der Geldgeber/innen, Interessen und Bedürfnisse haben, die in das Projekt einfließen und die analysiert werden müssen. Daher wird hier mit berücksichtigt, dass auch die Zuwendungsgeber/innen am PaKoMi-Projekt beteiligt sind. [40]

4.2 Woran wird partizipiert? (Projektkomponenten)

Das Projekt hat verschiedene Komponenten. Das Studiendesign beinhaltet ineinander verschränkte Forschungs-, Interventions- und Weiterbildungsprozesse. Bei der Erläuterung der Frage, woran die verschiedenen Akteure und Akteurinnen beteiligt sind, liegt ein Fokus auf der Beteiligung an den Forschungsprozessen. [41]

4.2.1 Konzeption PaKoMi-Studiendesign insgesamt

An der Entwicklung der Projektidee waren Wissenschaftler/innen (WZB) und Praxispartner/innen (DAH) gleichberechtigt beteiligt. Die Zuwendungsgeber/innen haben während der Antragstellungsphase über einen Peer-Review- und Diskussionsprozess Einfluss auf die Zielsetzung und die geplanten Verwertungsstrategien des 3-jährigen Gesamtprojekts genommen. Es wurde allerdings darauf geachtet, im Studiendesign genügend Flexibilität zu erhalten, um den lokalen Community- und Praxispartner/inne/n, die erst im Verlauf des Projektes hinzugezogen werden konnten zu ermöglichen, eigene Interessen und Schwerpunktsetzungen einzubringen. Auch der Projektbeirat war beratend an der inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung des Gesamtprojekts beteiligt. [42]

4.2.2 Befragung der Aidshilfen

Eingangs wurde eine Befragung der Aidshilfen durchgeführt, die der Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung im Hinblick auf Angebote der HIV-Prävention für und mit Migrant/inn/en im Verband der Aidshilfen diente. Der Fragebogen wurde von WZB und DAH entwickelt und mit dem Projektbeirat abgestimmt. Sieben Aidshilfe-Organisationen haben im Rahmen eines Pretests Feedback gegeben. 90 Aidshilfen haben an der Befragung teilgenommen (VON UNGER & KLUMB 2010a; VON UNGER, KLUMB, GANGAROVA & WRIGHT 2011). Die Auswertung wurde von WZB und DAH durchgeführt, unterstützt von dem Projektbeirat. [43]

Auf der Basis der Ergebnisse der Befragung wurde eine Workshop-Reihe konzipiert. Fünf Module dienten der methodischen Weiterbildung und Kompetenzentwicklung (capacity building) in der interkulturellen und migrationssensiblen HIV-Prävention und partizipativen Forschung (VON UNGER & KLUMB 2010b). Teilnehmende waren Community-Vertreter/innen und Praktiker/innen aus dem Bundesgebiet, darunter Partner/innen aus den Fallstudien. Die Workshops unterstützten die parallel stattfindenden Fallstudien und ermöglichten den Community- und Praxis-Partner/inne/n, in einen direkten Austausch miteinander zu gehen und methodische und fachliche Kompetenzen zu erwerben bzw. weiterzuentwickeln. [44]

Bundesweit fanden in vier Städten (Hamburg, Dortmund, Osnabrück, Berlin) partizipative Fallstudien statt, in denen Community- und Praxispartner/innen über ca. 18 Monate mit Wissenschaftler/inne/n zusammenarbeiteten. An den Fallstudien waren Community-Partner/innen (Akteure und Akteurinnen aus den Zielgruppen und Communities mit Migrationshintergrund), Praxispartner/innen (professionelle Anbieter/innen, z.B. Mitarbeiter/innen von Aidshilfen und anderen Einrichtungen sowie Mitarbeitende des Dachverbands der Aidshilfen) und Wissenschaftler/innen beteiligt. Für die Fallstudien wurden durch ein mehrstufiges Sondierungs- und Auswahlverfahren aus dem Pool von 31 Aidshilfen, die in der Befragung Interesse an der Zusammenarbeit im Rahmen einer Fallstudie signalisiert hatten, vier ausgewählt. Diese Aidshilfen sowie ihre Kooperations- und Community-Partner/innen gaben ihr informiertes Einverständnis, eine Fallstudie durchzuführen. Die Fallstudien wurden vom WZB methodisch und von der DAH finanziell unterstützt (in Form von Aufwandsentschädigungen und Honoraren für die Mitarbeit von Migrant/inn/en). Die übergeordnete Zielsetzung für die Fallstudien lautete, HIV-Prävention für und mit Migrant/inn/en zu entwickeln und zu diesem Zweck partizipativ zu forschen. Das konkrete Ziel und Vorgehen der einzelnen Fallstudien wurde mit den Beteiligten vor Ort gemeinsam festgelegt. [45]

Die ersten Monate wurden für Community-Outreach (d.h. Identifikation und Einladung weiterer Community- und Praxispartner/innen), die Bildung einer Arbeitsgruppe und eine partizipative Bestandsaufnahme genutzt. In der partizipativen Bestandsaufnahme wurden verschiedene Wissensbestände zusammengeführt. Im Zentrum stand das lokale Wissen der Praxis- und Community-Partner/innen, die anhand von Erzählungen, Berichten, Zahlen und Foto-Dokumentationen aus ihren Lebens- und Arbeitswelten berichteten und bestimmte Fragen durch Recherchen und informelle Interviews vertieften. Es wurden Community-Mapping-Techniken angewendet, um die Merkmale, Ressourcen und Probleme der Communities zu visualisieren und zu analysieren (KUMAR 2002; McKNIGHT & KRETZMAN 2007; MINKLER & COOMBE 2007). Auf dieser Basis wurde der lokale Handlungsbedarf identifiziert und ein Ziel für die projektförmige Zusammenarbeit festgelegt. Zur Zielerreichung wurden partizipative Lern‑, Entwicklungs- und Forschungsprozesse eingesetzt. [46]

In Hamburg wurden afrikanische Peer Researcher ausgebildet, die in ihren Communities eine Befragung zu HIV/Aids mithilfe von Fragebögen, Interviews und Fokusgruppen durchführten, um "Bewegung in die Communities zu bringen" (VON UNGER & GANGAROVA 2011, S. 78), das Sprechen über HIV/Aids zu erleichtern, Angebote der HIV-Prävention zu verbessern und HIV-bezogenes Stigma abzubauen. [47]

In Osnabrück führten die dortigen afrikanischen Community-Partner/innen informelle Interviews durch, um herauszufinden, welche Bedeutung Community für sie und andere Afrikaner/innen in dem eher ländlichen Setting hat. Die Frage, wer und was Community ist, wurde in allen Fallstudien diskutiert. Diese Diskussionen generierten in der Regel mindestens ebenso viele Fragen wie Antworten. In der Osnabrücker Fallstudie wurde deutlich, dass es nicht viel Community gab, dementsprechend beinhaltete die Zielsetzung vor Ort explizite Maßnahmen des community building und die Vorbereitung der Gründung einer Migrant/inn/enselbstorganisation (MSO). Dies wurde durch eine fragebogengestützte Bedarfserhebung unterstützt. [48]

In Dortmund wurden partizipative Maßnahmen entwickelt für und mit Personen, die in der Sexarbeit tätig sind und überwiegend aus Bulgarien stammen. Es gab zwei Teilprojekte: Auf dem weiblichen Straßenstrich wurden Kochabende durchgeführt, bei denen die Praxis- und Community-Partner/innen mit den Prostituierten gemeinsam kochten und ihre teilnehmende Beobachtung in Feldnotizen und Fotos dokumentierten. Nach vier Kochabenden wurden die Prostituierten u.a. zu den Kochaktionen befragt. Parallel dazu wurde mit männlichen Prostituierten in der mann-männlichen Prostitution ("Stricher") ein Community-Mapping-Verfahren durchgeführt. Peers aus der Zielgruppe waren an der Konzeption, Durchführung und Auswertung des Mapping beteiligt. [49]

In der Berliner Fallstudie wurden neue Zugänge zu Männern mit Migrationshintergrund, die Sex mit Männern haben, gesucht. Es gab drei Teilprojekte: Erstens wurden russisch und türkisch sprechende Community Leader mithilfe von Expert/inn/en-Interviews befragt. Zweitens wurden Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), in Internetforen auf Russisch und Türkisch befragt. Drittens wurde mit männlichen Prostituierten aus zentral- und osteuropäischen Ländern ein Gruppenverfahren durchgeführt, das eine Adaption der story/dialogue-Methode darstellt (LABONTE, FEATHER & HILLS 1999). [50]

Die partizipativen Auswertungsprozesse waren auf zwei Ebenen konzipiert: fallimmanent und fallübergreifend. Die fallimmanente Auswertung vor Ort umfasste zunächst die Auswertung der Daten, die lokal zur Zielerreichung erhoben wurden (d.h. der Befragungen und Beobachtungen der Zielgruppen und Communities). In der Regel übernahmen kleinere Arbeitsgruppen von Peer Researchern die Aufbereitung und Auswertung einzelner Daten. Quantitative Daten aus den Fragebogenerhebungen wurden mithilfe der Software Grafstat ausgewertet und visualisiert. Qualitative Daten, inklusive der Antworten auf die offenen Fragen in den Fragebögen, wurden mithilfe eines adaptierten partizipativen Gruppenverfahrens (JACKSON 2008) gruppiert und kategorisiert. Die Ergebnisse wurden in Gruppensitzungen zusammengeführt und interpretiert. In die Arbeitstreffen waren diskursive Feedback-Schlaufen einbaut, in denen die Beteiligten Rückmeldungen zum laufenden Prozess gaben. Die Gruppensitzungen wurden in Protokollen und Feldnotizen dokumentiert, die Arbeitsergebnisse in Form von Sachberichten an die DAH kommuniziert. [51]

Zum Abschluss der Fallstudien wurden zwei Gruppendiskussionen durchgeführt, um Bilanz zu ziehen, die Fallstudie und Zusammenarbeit auszuwerten und zu klären, wie die Ergebnisse vor Ort zukünftig genutzt werden können. Datenbasis dieser fallimmanenten Auswertung waren die erhobenen Daten, Protokolle, Sachberichte und Feldnotizen. Alle Beteiligten füllten einen kurzen Fragebogen mit offenen Fragen aus, um sich auf den Gruppenprozess vorzubereiten. Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden in Form eines Berichts festgehalten. [52]

Die fallübergreifende Auswertung fand parallel dazu über sechs Monate u.a. in drei dreitägigen Auswertungs-Workshops statt. In diesen Auswertungs-Workshops wurden die Ergebnisse aus den einzelnen Fallstudien zusammengeführt und im Hinblick auf übergreifende Forschungsfragen ausgewertet (wie der Frage nach den fördernden und hemmenden Bedingungen für die Teilhabe von Migrant/inn/en an der HIV-Prävention). Darauf aufbauend wurden Empfehlungen für Praxis, Politik und Wissenschaft entwickelt. Die Workshops wurden von WZB und DAH vor- und nachbereitet. Datenbasis der Auswertung bildeten die Protokolle, Fotos, Berichte und Feldnotizen aus den Fallstudien und Workshops sowie die mündlichen Erfahrungsberichte der Teilnehmer/innen. Zwischen den Workshops wurden der Projektbeirat und weitere Personen beratend in den Auswertungsprozess und die Entwicklung der Empfehlungen einbezogen. [53]

Der Triangulation von Methoden und Perspektiven sowie der (Selbst-) Reflexivität aller Beteiligten kam in den Auswertungsprozessen ein zentraler Stellenwert zu. Es wurde darauf geachtet, dass unterschiedliche Deutungen und Interpretationen durch die beteiligten Personen artikuliert und diskutiert werden konnten. Zum Beispiel wurde die Bedeutung von gemeinsam entwickelten Maßnahmen von den Community-Partner/inne/n, Praxispartner/inne/n und Wissenschaftler/inne/n teilweise unterschiedlich eingeschätzt. Diese Mehrstimmigkeit wurde in den Berichten und Veröffentlichungen der Ergebnisse soweit wie möglich erhalten (z.B. VON UNGER & GANGAROVA 2011, S. 92; VON UNGER in press). [54]

Die Verwertungsstrategien wurden partizipativ über den Projektverlauf entwickelt. Prinzipiell stand fest, dass Akteure und Akteurinnen aus jedem der vier Bereiche (Wissenschaft, Community, professionelle Praxis und Politik), die in das gemeinsame Projekt investiert hatten, einen Nutzen aus der Zusammenarbeit ziehen sollten (siehe Abb. 2).

Abbildung 2: Verwertung im PaKoMi-Projekt [55]

Die konkreten Outputs und Verwertungsstrategien wurden im Verlauf des Forschungsprozesses gemeinsam festgelegt und gestaltet. Dazu gehörten Prozesse der Stärkung von Communities und verbesserte Teilhabe (z.B. durch die Gründung eines Vereins oder den Ausbau von Vernetzung), Kompetenzentwicklungen, Verbesserungen der Praxis der HIV-Prävention (z.B. durch neue Konzepte und Methoden der Prävention in der Aidshilfe-Arbeit und eine verbesserte Zusammenarbeit von Anbieter/inne/n mit Zielgruppen, anderen Anbieter/inne/n und Migrant/inn/enselbstorganisationen), eine Internetseite, die Entwicklung eines bebilderten Handbuchs für Praktiker/innen und Community-Vertreter/innen (VON UNGER & GANGAROVA 2011), ein Video, in dem die verschiedenen Perspektiven zu Wort kommen, Empfehlungen zum Handlungs- und Forschungsbedarf in der HIV-Prävention mit Migrant/inn/en in Deutschland sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen von Erkenntnissen methodischer, methodologischer und theoretischer Art. In die Entwicklung der Verwertungsstrategien wurden die Community- und Praxispartner/innen aus den Workshops und Fallstudien, der Projektbeirat sowie weitere Akteure und Akteurinnen aus Praxis, Politik, Forschung und den Communities einbezogen. [56]

Die verschiedenen Partner/innen waren an den Projektkomponenten unterschiedlich beteiligt (siehe Tab. 1). In Anlehnung an das Modell von WRIGHT et al. (2010, S.42) werden folgende Stufen der Beteiligung unterschieden:

Informiert werden (Stufe 3)

Teilnehmen und angehört werden (Stufe 4)

Beratend einbezogen werden (Stufe 5)

(Mit-) Entscheiden (Stufe 6-8) [57]

Mit dieser vereinfachten Stufenskala lassen sich Beteiligungsformen für die verschiedenen Partner/innen und Projektkomponenten ausdifferenzieren. [58]

Die Planung und Konzeption des gesamten Projekts lag insbesondere in den Händen der Wissenschaftler/innen (WZB) und der Praxispartnerin (DAH), die an allen Projektkomponenten gleichberechtigt mit Entscheidungsmacht beteiligt waren (Stufe 6-8). [59]

Lokale Praxispartner/innen wurden erst im Projektverlauf einbezogen: Sie wurden über das PaKoMi-Projekt informiert (Stufe 3) und nahmen an der Befragung teil (Stufe 4). Ihre Antworten flossen in die Gestaltung der weiteren Projektkomponenten (Workshops, Fallstudien) ein. In den Fallstudien partizipierten sie am stärksten (Stufe 6-8). [60]

Lokale Community-Partner/innen wurden nach der Befragung einbezogen: Sie wurden über das Gesamtprojekt und die Befragung der Aidshilfen informiert (Stufe 3) und nahmen wie die lokalen Praxispartner/innen an den Workshops teil (Stufe 4). Auch ihre Partizipation nahm über den Projektverlauf zu und war in den Fallstudien besonders stark ausgeprägt. Bei Entscheidungen über Zielsetzung, Vorgehen, Mittelvergabe und Verwertung waren sie (mindestens) gleichberechtigt beteiligt (Stufe 6-8). In allen Fallstudien hatten Community-Partner/innen also direkt und mit Entscheidungsmacht als Akteure, Akteurinnen und Peer Researcher am Forschungsprozess teil. Gleichzeitig wurden weitere Personen aus den Zielgruppen und Communities durch Befragungen und andere Forschungsmethoden auf einer niedrigeren Stufe der Partizipation (Information, Anhörung) in den Prozess einbezogen. So konnten auch Einschätzungen von Mitgliedern der Communities, die nicht an den Arbeitstreffen teilnehmen wollten oder konnten, erhoben und berücksichtigt werden. [61]

Der Projektbeirat war über den gesamten Projektverlauf kontinuierlich in beratender Funktion beteiligt und spielte vor allem bei der Auswahl und Begleitung der Fallstudien eine zentrale Rolle (Stufe 5). [62]

Die Zuwendungsgeber/innen nahmen während der Antragstellung Einfluss auf das Studiendesign (Stufe 6-8). Im Projektverlauf wurden sie über Zwischenergebnisse informiert (Stufe 3), überließen die Entscheidungen über die spezifische Projektgestaltung aber den Wissenschaftler/inne/n, Praxis- und Community-Partner/inne/n. Zum Abschluss des Projekts stieg die Teilhabe der Zuwendungsgeber/innen wieder und sie wurden beratend einbezogen, wie die Projektergebnisse in Bezug auf das Handlungsfeld der HIV-Prävention und Gesundheitsförderung mit Migrant/inn/en verwertet werden (Stufe 5).

|

|

Studiendesign |

Befragung der Aidshilfen |

Workshops |

Fallstudien |

Auswertung |

Verwertung |

|

Wissenschaftler/innen (WZB) |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

|

Praxispartnerin (DAH) |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

|

Praxispartner/innen (lokal) |

3 |

4 |

4 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

|

Community-Partner/innen |

3 |

3 |

4 |

6–8 |

6–8 |

6–8 |

|

Projektbeirat |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

Zuwendungsgeber/innen |

6–8 |

3 |

3 |

3 |

3 |

5 |

Tabelle 1: Stufen der Partizipation im PaKoMi-Studiendesign nach Akteur/inn/en und Projektkomponenten (Stufe 3=informiert; Stufe 4=teilnehmend/angehört, Stufe 5=beratend; Stufe 6-8=[mit-] entscheidend) [63]

Wie oben ausgeführt, waren Auswertung und Verwertung der Ergebnisse der Zusammenarbeit Prozesse auf mehreren Ebenen, an dem alle Projektpartner/innen mindestens in beratender Funktion (Beirat), aber überwiegend auch mit Entscheidungsmacht beteiligt waren. Dadurch wurden die Chancen erhöht, dass die Projektergebnisse in den verschiedenen Bereichen genutzt werden. Die Partner/innen waren prinzipiell gleichberechtigt, hatten jedoch für ihren jeweiligen Bereich eine besondere Verantwortung: Die Zuständigkeit für die lokalen Verwertungsstrategien lag eher bei den lokalen Praxis- und Community-Partner/inne/n, die Zuständigkeit für die bundesweiten Verwertungsstrategien lag eher beim Dachverband DAH und den Zuwendungsgeber/inne/n, die Zuständigkeit für Anschlüsse an das Wissenschaftssystem lagen eher bei den beteiligten Wissenschaftler/inne/n.1) [64]

5. Diskussion: Chancen, Grenzen und offene Fragen

Wie diese Ausführungen zeigen, lässt sich Partizipation in der Forschung auf verschiedenen Stufen umsetzen, wobei Praxis- und Community-Partner/innen über den Projektverlauf und im Hinblick auf einzelne Projektkomponenten auf verschiedenen Stufen beteiligt sein können. Beteiligungsprozesse sind nur begrenzt planbar (CHUNG & LOUNSBURY 2006; WALLERSTEIN 1999). Diese hier dargelegte Ausdifferenzierung nach Akteur/inn/en, Stufen der Partizipation und Projektkomponenten ist hilfreich, um die Dynamik von Partizipation und die verschiedenen Formen von Beteiligung zu gestalten und zu reflektieren. [65]

Das Studiendesign des PaKoMi-Projekts entspricht den Kriterien der gleichberechtigten Zusammenarbeit von Community-Based Participatory Research und der vierten Ebene im Modell von CHUNG und LOUNSBURY (2006) insofern, als der Dachverband der Aidshilfen (DAH) am gesamten Forschungsprozess gleichberechtigt beteiligt war. Die Beteiligung des Projektbeirats in beratender Funktion entspricht der dritten Ebene in dem Modell von CHUNG und LOUNSBURY. Differenziert man zusätzlich – wie hier vorgeschlagen – zwischen Praxispartner/inne/n (d.h. professionellen Akteur/inn/en aus dem Handlungsfeld) und Community-Partner/inne/n (d.h. Vertreter/inne/n von Zielgruppen und ihren Communities) und nach Projektkomponenten, dann ist die höchste Stufe der Beteiligung von Community-Partner/inne/n in den partizipativen Fallstudien gegeben. [66]

5.1 Die Stärken der Partner/innen nutzen

Welche Chancen eröffnet das gemeinsame Forschen? Wie eingangs erläutert, werden die Expertisen und Ressourcen der beteiligten Partner/innen zusammengeführt, um gemeinsame Lernprozesse zu ermöglichen. Die verschiedenen Partner/innen bringen unterschiedliche Stärken mit, die es zu erkennen gilt (MINKLER & WALLERSTEIN 2003). In den Fallstudien des PaKoMi-Projekts brachten die Community-Partner/innen ihr lebensweltliches Wissen ein, ihre sozialen Kontakte und ihre Kompetenzen (z.B. sprachliche, kommunikative, mobilisierende, aber auch akademische und kreative). Die Praxispartner/innen steuerten ihr professionelles Wissen bei, ihre Ressourcen (z.B. Räume und finanzielle Förderung) sowie ihre Kompetenzen und beruflichen Kontakte. Die Wissenschaftler/innen brachten vor allem ihr akademisches Wissen, Forschungs- und Moderationskompetenzen ein. Durch die Zusammenarbeit wurde es möglich, die Lebenswelten der Migrant/inn/en besser zu verstehen, Prozesse des community-building und community development zu unterstützen und neue Erkenntnisse zu generieren, um die Gesundheit der Migrant/inn/en zu fördern und Maßnahmen der HIV-Prävention besser auf deren Bedürfnisse abzustimmen. [67]

5.2 Machtunterschiede und ungleiche Teilhabechancen

Das Ideal der gleichberechtigten Teilhabe an Forschung ist jedoch nicht immer unmittelbar erreichbar oder kontinuierlich gegeben. Zum einen sind Wissenschaftler/innen in der forschenden Zusammenarbeit grundsätzlich im Vorteil, da das Forschen ihre Profession ist und sie über diesbezügliches Expert/inn/enwissen verfügen. Verschiedene Faktoren tragen dazu bei, dass Machtbeziehungen in Forschungszusammenhängen nie ganz ausgewogen sind:

"(...) Local people's participation in research does not guarantee that power and resources will be shifted to them because research partnerships cannot be entirely horizontal. That is complete equity is constrained by community norms, institutional inertia, and internalized expectations that allow the more powerful participants, however well intended, to determine what level of participation at what stage is most valuable for whom" (VISWANATHAN et al. 2004, S.24). [68]

Die institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen unterschiedliche Voraussetzungen für Partizipation bei Wissenschaftler/inne/n, Praxis- und Community-Partner/inne/n. Teilhabechancen sind sozial ungleich verteilt – in dieser Hinsicht unterscheidet sich die Teilhabe an Forschung nicht von der Teilhabe an anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Die besondere Herausforderung – oder das Paradox – der partizipativen Forschung besteht darin, genau die Personen und Gruppen als Community-Partner/innen zu beteiligen, deren Teilhabechancen besonders gering sind. "This approach is particularly aimed toward working with marginalized communities, whose members experience limited access to resources and decision making power" (ISRAEL et al. 1998, S.194). [69]

Hier wird ein grundsätzliches Problem von PF deutlich: Der Ansatz will insbesondere mit marginalisierten Gruppen forschen, d.h. gerade mit Personengruppen, die in der Gesellschaft am wenigsten beteiligt sind und vor diesem Hintergrund keine günstige Ausgangsposition haben. Kevin KELLY und Hilde VAN VLAENDEREN (1996) bemerken zu diesem Dilemma: "The conditions which give rise to the need for participatory methodology are quite the opposite of ideal dialogical conditions" (1996, S.1244f.). Das heißt, die Notwendigkeit zu handeln ist besonders groß, die Voraussetzung für Partizipation aber denkbar schlecht. Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwiefern es überhaupt möglich ist, in einem größeren Kontext von Ungleichheit eine gleichberechtigte Zusammenarbeit in der Forschung zu erreichen (WALLERSTEIN 1999, S.41; KELLY & VLAENDEREN 1996). [70]

In der Literatur werden vielfältige Herausforderungen und Grenzen von CBPR beschrieben (FLICKER et al. 2009; ISRAEL et al. 2003; MINKLER 2005; VISWANATHAN et al. 2004). Barbara ISRAEL und ihre Kolleg/inn/en (2003) benennen Probleme in der Zusammenarbeit, wie z.B. Mangel an Vertrauen und Respekt, ungleich verteilte Macht und Kontrolle, konfligierende Perspektiven und Interessen, sprachliche bzw. Verständigungsprobleme, Konflikte um Finanzen und Aufgabenverteilung, Zeitprobleme und Fragen der Definition und Vertretung von Community. [71]

Zu der Frage, wie Community definiert wird und wer Community in CBPR-Projekten repräsentiert, lautet die Empfehlung von ISRAEL und Kolleg/inn/en, "respektierte" Mitglieder der Community einzubinden, die glaubhaft, sichtbar und gut in ihre Communities integriert sind; dies meint nicht nur Vertreter/innen von Einrichtungen und Organisationen, sondern auch Community-Mitglieder, die keinen formalen Strukturen angehören (ISRAEL et al. 1998, S.187). Es wird empfohlen, qualitative Interviews einzusetzen und Community-Analysen durchzuführen, um angemessene Community-Partner/innen zu finden. Diese praktischen Tipps können jedoch das grundsätzliche Problem des selection bias (VISWANATHAN et al. 2004, S.5) nicht lösen. Einflüsse und "Verzerrungen" ergeben sich nicht nur bei der Auswahl von Studienteilnehmer/inne/n, sondern auch bei der Identifikation und Einbeziehung von Community-Partner/inne/n. Praxispartner/innen und Community-Mitglieder haben eigene, gruppen- oder einrichtungsbezogene Interessen. Die Bestimmung von Community ist daher immer auch ein Aushandlungsprozess, der durch die Interessen und Perspektiven der beteiligten Personen beeinflusst wird – was sowohl Vor- als auch Nachteile hat. In den PaKoMi-Fallstudien wurde der Zugang zu den Communities über lokale Praxispartner/innen hergestellt, die in der Regel schon mehrere Jahre in den Communities aktiv waren. Je nachdem, wie partizipativ diese Praxispartner/innen in ihrem Alltagsgeschäft mit den Zielgruppen, Nutzer/inne/n und Community-Partner/inne/n arbeiteten, gestaltete sich die Partizipation von Community-Partner/inne/n im Forschungsprozess leichter oder schwieriger. Die beteiligten Community-Partner/innen öffneten wiederum die Tür für die Identifikation und Einbeziehung weiterer Community-Partner/innen. Hier wird deutlich, dass der Schritt "ins Feld" immer eine Weichenstellung für die weitere Definition und Einbeziehung von Community bedeutet. An dieser Weichenstellung werden Zugänge geöffnet und andere verschlossen. Es können sich Einschränkungen und blinde Flecken hinsichtlich der Definition und Einbeziehung von Community ergeben, die ggf. langfristig, aber nur schwerlich in kürzeren Projektlaufzeiten ausgeglichen werden können. Eine besondere Herausforderung besteht darin, Personen und Gruppen zu beteiligen, die auch in den Communities eine eher marginalisierte Position innehaben. [72]

Eine weitere Herausforderung oder offene Frage bezüglich der Definition von Community stellt sich bei der Forschung mit Gruppen, die kein Gemeinschaftsgefühl in diesem Sinne haben. Zum Beispiel war in der Berliner PaKoMi-Fallstudie eine Herausforderung, Männer mit Migrationshintergrund einzubinden, die Sex mit Männern haben (MSM), sich aber nicht als "schwul" identifizieren. So definierten die beteiligten Praktiker/innen die Zielgruppe, bei der ein besonderer Handlungsbedarf bestand. Männer in dieser Zielgruppe gehören nicht zu einer "schwulen Community", und auch der Begriff "MSM" ist eine Zuschreibung (durch die professionellen Praktiker/innen), die keine identitätsstiftende Funktion für die Männer selbst hat. In diesem Falle gibt es, ähnlich wie z.B. bei Personen, die sexuelle Gewalt überlebt haben, zwar einen Handlungs- und Forschungsbedarf, aber die Zielgruppe stellt keine Community dar (CAMPBELL, SEFL, WASCO & AHRENS 2004). Hier ergibt sich die Frage, inwiefern Personen aus solchen Zielgruppen andere Community-Bezüge haben, die genutzt werden können (z.B. Communities im Internet oder Communities auf Basis von Sprache oder Herkunftskultur). Es stellt sich aber auch die Frage nach dem Stellenwert des Begriffes und seinen Grenzen in der partizipativen Gesundheitsforschung. Bei bestimmten Forschungsthemen und Gruppen kann ein Community-basierter Zugang wenig ratsam oder sogar problematisch sein. [73]

5.4 Etablierung von CBPR in Deutschland

Weitere Herausforderungen von CBPR werden im Hinblick auf methodische und methodologische Fragen beschrieben (z.B. Kriterien für wissenschaftliche Qualität, Erfolgsmessung etc.; vgl. ISRAEL et al. 2003; WRIGHT et al. 2009) sowie im Hinblick auf die politischen und institutionellen Rahmenbedingungen von Forschung (z.B. politische und soziale Dynamiken in den Communities, Karrierepfade in der Wissenschaft, institutionelle Anforderungen etc.; ISRAEL et al. 2003). In den USA und Kanada wurden, wie eingangs beschrieben, bei der Etablierung des Ansatzes in den Gesundheitswissenschaften große Fortschritte erzielt. In der deutschen Forschungslandschaft sind die Rahmenbedingungen jedoch schlechter, auch im Hinblick auf Möglichkeiten der Forschungsförderung. Die Bereitschaft von Zuwendungsgeber/inne/n, die notwendige Flexibilität von partizipativen Studiendesigns wie im PaKoMi-Projekt zu tragen, ist nicht selbstverständlich, sondern bislang eher die Ausnahme als die Regel. Nur wenn genügend Flexibilität gegeben ist, kann Teilhabe möglich werden, denn Praxis- und Community-Partner/innen brauchen in der Regel eine gewisse Einarbeitungszeit, bevor sie eigene Schwerpunkte in der Forschung setzen können. Ebenso brauchen Wissenschaftler/innen Zeit, sich in das Praxisfeld, die Communities und die Anliegen der Partner/innen einzudenken, Kommunikation zu ermöglichen und Vertrauen aufzubauen. Zeitliche Beschränkungen bei projektförmiger Zusammenarbeit können evtl. nur durch längerfristige Kooperationen aufgefangen werden (ISRAEL et al. 2003). Dies entspricht auch der Erfahrung aus anderen Formen der PF, bei denen eine "langjährige Beheimatung" von Forscher/inne/n im Feld vorgeschlagen wird, die die "Eigenzeit" von Praxiseinrichtungen bei der Entwicklung von Kooperationsbeziehungen berücksichtigt (BERGOLD & ZAUMSEIL 1989, S.142). [74]

5.5 Voraussetzungen für und Gefahren von Partizipation

Partizipation in der Forschung eröffnet Möglichkeiten, ist aber voraussetzungsvoll. Zu den Voraussetzungen gehören bestimmte Grundwerte, Einstellungen und soziale und kommunikative Kompetenzen der beteiligten Personen, ohne die eine Zusammenarbeit so unterschiedlicher Partner/innen nicht möglich wäre. Dazu gehören aber auch materielle und strukturelle Voraussetzungen, wie eine angemessene zeitliche und finanzielle Ausstattung, inklusive Aufwandsentschädigungen und Honorare, die es ermöglichen, dass auch sozial schlechter gestellte Personen mitarbeiten können, ohne als billige Arbeitskräfte missbraucht zu werden (MINKLER 2005, S.ii9). Auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei den Akteur/inn/en gegeben ist, gilt es bestimmte Fallstricke zu beachten:

"Even with increased desire to collaborate, pitfalls to be avoided include the lack of time a researcher may spend in the community, the difficulty in ascertaining community questions because of divergent opinions, the unwillingness of community members to express their needs and the non-use of findings if they conflict with community expectations. Research projects which leave no lasting community skills or capacity can exacerbate community distrust for future research" (WALLERSTEIN 1999, S.42). [75]

Nina WALLERSTEIN spricht hier eine Gefahr von CBPR und PF an, die nur selten so offen benannt wird: die Gefahr des Scheiterns. Dabei ist es gerade für PF wichtig, sich dieser Gefahr zu stellen. Denn mit ihren Ansprüchen an capacity building, Empowerment und – speziell bei CBPR – Gesundheitsförderung weckt PF bei allen Beteiligten hohe Erwartungen, die im Falle des Scheiterns umso größere Enttäuschungen hervorbringen können. Dies kann insbesondere bei Partner/inne/n aus Communities, die marginalisiert sind, zu einer weiteren Verstärkung des Misstrauens gegenüber Forschung führen. [76]

Eine weitere Gefahr, die in der Literatur bislang nur ansatzweise besprochen wird, bezieht sich auf die möglichen negativen Auswirkungen von Partizipation auf die beteiligten Community-Partner/innen. In der Regel werden positive Auswirkungen (wie capacity building etc.) hervorgehoben. An den partizipativen Forschungsprozessen sind jedoch nicht alle Mitglieder einer Community auf die gleiche Weise beteiligt, sondern es gibt einzelne Personen oder Gruppen, die in stärkerem Maße beteiligt sind, z.B. durch ihre Mitarbeit in Steuerungs-Gremien oder durch ihren Einsatz als Peer Researcher. Für diese Personen kann Beteiligung durchaus auch negative Auswirkungen haben, zum Beispiel Entfremdung von ihrer Community oder Misstrauen, das ihnen angesichts ihrer neuen Rolle entgegengebracht wird (MINKLER 2005, S.ii9). Diese Gefahr ist insbesondere dann gegeben, wenn die Forschung Themen beinhaltet, die sensibel oder sozial stigmatisiert sind, wie im PaKoMi-Projekt das Thema HIV/Aids. Die nicht intendierten und möglichen negativen Auswirkungen von Partizipation bedürfen also größerer Aufmerksamkeit, auch um ggf. Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. [77]

5.6 Reflexivität im Forschungsprozess

Die hier beschriebenen Voraussetzungen, offenen Fragen und Gefahren verdeutlichen den zentralen Stellenwert der Reflexivität in der PF: Die komplexen und sich im Wandel befindlichen Machtbeziehungen, die die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Partner/inne/n in der PF prägen, bedürfen der kontinuierlichen Reflexion (WALLERSTEIN 1999). Selbstreflexivität der einzelnen Partner/innen und dialogische Reflexivität, mit der im Austausch Transparenz geschaffen wird, eröffnen die Möglichkeit, Probleme zu benennen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. [78]

Gerade die Partizipation von marginalisierten Gruppen (wie sozial und rechtlich benachteiligten Migrant/inn/en) braucht Zeit und muss ermöglicht und aufgebaut werden. Vor diesem Hintergrund kommt auch "aktivierenden" Formen der Beteiligung, wie z.B. Befragungen als Verfahrensbeteiligung oder Anhörungen, ein erheblicher Stellenwert zu (MOSSAKOWSKI et al. 2009). Das PaKoMi-Projekt veranschaulicht, wie verschiedene Akteure und Akteurinnen im Projektverlauf und in den einzelnen Projektkomponenten unterschiedlich beteiligt werden können. Die Kombination von Beteiligung auf verschiedenen Stufen – wie die Teilhabe von einzelnen Community-Partner/inne/n in den Fallstudien auf einer hohen Stufe und die gleichzeitige Beteiligung einer größeren Anzahl von Community-Mitgliedern auf einer niedrigeren Stufe, z.B. durch Befragungen – hat sich als hilfreich und praktikabel erwiesen, um die Community-Vertreter/innen in ihrer Vertretungsfunktion zu unterstützen und die vorhandene Vielfalt von Perspektiven und Interessen innerhalb von Communities zu berücksichtigen. Partizipation ist also kein Entweder-oder, sondern ein dynamischer Prozess mit verschiedenen Schattierungen. CBPR bietet in diesem Zusammenhang eine hilfreiche Orientierung, die Erwartungen an Teilhabe (und nicht nur Teilnahme) von Community- und Praxispartner/inne/n nicht zu niedrig zu hängen. [79]

Ich danke Tanja GANGAROVA, Michael T. WRIGHT, Karin SCHWICKERATH und unseren Partner/inne/n im PaKoMi-Projekt für unsere produktive Zusammenarbeit. Herzlichen Dank auch an Asita BEHZADI, Elke BOSSE, Kathrin LEUZE, Petra NARIMANI und Alessandra RUSCONI für ihr hilfreiches Feedback zum Manuskript. Die wissenschaftliche Begleitung des PaKoMi-Projekts durch das WZB wurde gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG).

1) Ich habe die wissenschaftliche Begleitung geleitet und in Absprache mit den beteiligten Partner/inne/n wissenschaftliche Veröffentlichungen verfasst, zu denen auch dieser Beitrag gehört. Die meisten Veröffentlichungen fanden in Co-Autor/inn/enschaft statt (siehe VON UNGER & KLUMB 2010a, 2010b; VON UNGER & GANGAROVA 2011; VON UNGER et al. 2011), aber es gab auf allen Seiten nach Absprache auch Veröffentlichungen einzelner Partner/innen, die in der Regel an die eigene Profession und/oder Community gerichtet waren. <zurück>

Altrichter, Herbert & Gstettner, Peter (1993). Aktionsforschung – ein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte der deutschen Sozialwissenschaft? Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau, 26, 67-83.

Anderson, Benedict (2006). Imagined communities (Neuausgabe). London: Verso.

American Public Health Association (APHA) (2004). Support for community-based participatory research in public health. Policy Statement No. 2004-12, 24-26, http://www.apha.org/advocacy/policy/policysearch/default.htm?id=1298 [Zugriff: 7.10.2011].

Arnstein, Sherry (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Planning Association, 35(4), 216-224.

Baum, Fran; MacDougall, Collin & Smith, Danielle (2006). Participatory action research. Journal of Epidemiology and Community Health, 60, 854-857.

Bergold, Jarg & Zaumseil, Manfred (1989). Forschungsdienst Wedding: Versuch der Entwicklung eines gemeindepsychologischen Forschungszugangs. In Irmtraud Beerlage & Eva Maria Fehre (Hrsg.), Praxisforschung zwischen Intuition und Institution (S.137-150). Tübingen: DGVT

Campbell, Rebecca; Sefl, Tracy; Wasco, Sharon & Ahrens, Courtney (2004). Doing community research without a community: Creating a safe space for rape survivors. American Journal of Community Psychology, 33(3/4), 253-261.

Caspari, Alexandra (2006). Partizipative Evaluationsmethoden – zur Entmystifizierung eines Begriffs in der Entwicklungszusammenarbeit. In Uwe Flick (Hrsg.), Qualitative Evaluationsforschung: Konzepte, Methoden, Umsetzungen (S.365-384). Reinbek: Rowohlt.

Chiu, Lai Fong (2008). Engaging communities in health intervention research/practice. Critical Public Health, 18(2), 151-159.

Chung, Kimberly & Lounsbury, David (2006). The role of power, process and relationships in participatory research for statewide HIV/AIDS programming. Social Science and Medicine, 63, 2129-2140.

Cornwall, Andrea & Jewkes, Rachel (1995). What is participatory research? Social Science and Medicine, 41(12), 1667-1676.

De Leeuw, Evelyne; McNess, Andrew; Crisp, Beth & Stagnitti, Karen (2008). Theoretical reflection on the nexus between research, policy and practice. Critical Public Health, 18(1), 5-20.

Flicker, Sarah; Wilson, Michael; Travers, Robb; Bereket, Tarik; McKay, Colleen; van der Meulen, Anna; Guta, Adrian; Cleverly, Shelley & Rourke, Sean (2009). Community-based research in AIDS-service organizations: What helps and what doesn't? AIDS Care, 21(1), 94-102.

Green, Lawrence W. (2003). Tracing federal support for participatory research in public health. In Meredith Minkler & Nina Wallerstein (Hrsg.), Community-based research for health (S.410-418). San Francisco: Jossey Bass.

Green, Lawrence W. & Mercer, Shawna L. (2001). Can public health researchers and agencies reconcile the push from funding bodies and the pull from communities? American Journal of Public Health, 91(12), 1926-1929.

Harris, Gregory (2006). Practicing HIV/AIDS community-based research. AIDS Care, 18(7), 731-738.

Heiner, Maja (Hrsg.) (1988). Praxisforschung in der sozialen Arbeit. Freiburg: Lambertus.

Institute of Medicine (IOM) (2003). Who will keep the public healthy? Educating public health professionals for the 21st century. Washington: The National Academy Press, http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10542&page=R1 [Zugriff: 4.8.2010].

Israel, Barbara; Eng, Eugenia; Schulz, Amy & Parker, Edith (Hrsg.) (2005). Methods in community-based participatory research for health. San Francisco: Jossey Bass.

Israel, Barbara; Schulz, Amy; Parker, Edith & Becker, Adam (1998). Review of community-based research: Assessing partnership approaches to improve public health. Annual Review of Public Health, 19, 173-202.

Israel, Barbara; Schulz, Amy; Parker, Edith; Becker, Adam; Allen, Carol & Guzman, J. Ricardo (2003). Critical issues in developing and following community-based participatory research principles. In Meredith Minkler & Nina Wallerstein (Hrsg.). Community-based participatory research for health (S.56-73). San Francisco: Jossey-Bass.

Jackson, Suzanne (2008). A participatory group process to analyze qualitative data. Progress in Community Health Partnerships, 2(2), 161-170.

Jewkes, Rachel & Murcott, Anne (1996). Meanings of community. Social Science and Medicine, 43(4), 555-563.

Kelly, Kevin J. & van Vlaenderen, Hilde (1996). Dynamics of participation in a community health project. Social Science and Medicine, 42(9), 1235-1246.

Koschnik, Wolfgang (1995). Kompaktwörterbuch der Sozialwissenschaften. München: Saur.

Kumar, Somesh (2002). Methods for community participation: A complete guide for practitioners. Warwickshire: ITDG Publishing.

Labonte, Ronald (2005). Community, community development, and the forming of authentic partnerships: Some critical reflections. In Meredith Minkler (Hrsg.), Community organizing and community building for health (2. Aufl., S.82-96). New Brunswick: Rutgers University Press.

Labonte, Ronald; Feather, Joan & Hills, Marcia (1999). A story/dialogue method for health promotion knowledge development and evaluation. Health Education Research, 14(1), 39-50.

Lewin, Kurt (1946). Action research and minority problems. In Kurt Lewin, Resolving social conflicts: Selected papers on group dynamics (S.201-216). New York: Harper & Brothers.

Loss, Julia (2009). Die Gemeinde – lebensnotwendige Stimme für die Gesundheitsförderung. Prävention und Gesundheitsförderung, 4, 147-148.

MacQueen, Kathleen; McLellan, Eleanor; Metzger, David; Kegeles, Susan; Strauss, Ronald; Scotti, Roseanne; Blanchard, Lynn & Trotter, Robert (2001). What is community? An evidence-based definition for participatory public health. American Journal of Public Health, 91(12), 1929-1938.

Marmott, Michael & Wilkinson, Richard G. (2006). Social determinants of health (2. Aufl.). Oxford: Oxford University Press.

McKnight, John & Kretzman, John (2007). Mapping community capacity. In Meredith Minkler (Hrsg.), Community organizing and community building for health (2. Aufl., S.158-172). New Brunswick: Rutgers University Press.

Minkler, Meredith (2005). Community-based research partnerships: Challenges and opportunities. Journal of Urban Health, 82(2) Suppl. 2, ii3-ii12, doi:10.1093/jurban/jti034.

Minkler, Meredith & Coombe, Chris (2007). Using force field analysis and SWOT analysis as strategic tools in community organizing. In Meredith Minkler (Hrsg.), Community organizing and community building for health (2. Aufl., S.444-447). New Brunswick: Rutgers University Press.

Minkler, Meredith & Wallerstein, Nina (2003). Introduction to community based participatory research. In Meredith Minkler & Nina Wallerstein (Hrsg.), Community-based research for health (S.3-26). San Francisco: Jossey Bass.

Moser, Heinz (1995). Grundlagen der Praxisforschung. Freiburg: Lambertus Verlag.

Mossakowski, Karin; Süß, Waldemar & Trojan, Alf (2009). Partizipative Ansätze in der gemeindenahen Gesundheitsförderung. Prävention und Gesundheitsförderung, 4, 184-194.

Parry, David; Salsberg, Jon & Macaulay, Ann (2009). A guide to researcher and knowledge-user collaboration in health research. Canadian Institutes of Health Research (CIHR), http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/39128.html#1 [Zugriff: 2.8.2010].

Reason, Peter & Bradbury, Hilary (Hrsg.) (2006). Handbook of action research. London: Sage.