Volume 9, No. 2, Art. 20 – Mai 2008

Sachen gibt's ...?! Ein Survival-Kit für angehende Phänomenologinnen und Phänomenologen

Dirk Koob

Zusammenfassung: Ziel und Anspruch der vorliegenden Ausarbeitung ist es, eine didaktisch reflektierte "Überlebensausrüstung" für angehende Phänomenologinnen und Phänomenologen bereitzustellen. Ausgehend von den grundlegenden Ideen des Begründers der Phänomenologie, Edmund HUSSERL, finden zunächst phänomenologische Gedankenwelten im Bereich von abstrakter Malerei, Existenzphilosophie, Theologie und Psychotherapie Berücksichtigung. Vor diesem Hintergrund wird dann der theoretischen und methodischen Weiterentwicklung der Phänomenologie in den Sozialwissenschaften nachgegangen. Ein abschließender Verweis auf eine sprachanalytische Kritik und Reformulierung der Phänomenologie rundet den Text ab. Nach der Lektüre kennen Studierende nicht nur die philosophischen Wurzeln, die einschlägigen Verwendungskontexte sowie die zentralen sprachanalytischen Kritikpunkte an der Phänomenologie. Sie sind insbesondere in der Lage, den Phänomenologiebegriff (so weit dies möglich ist) präzise anzuwenden. Nur so kann dann auch ein aufgeklärter Umgang mit der entsprechenden Methodik im sozialwissenschaftlichen Forschungsalltag geleistet werden.

Keywords: Phänomenologie, Bewusstsein, Sinn und Bedeutung, Existenzphilosophie, Gottesevidenz, Logotherapie, Nichts, Sozialkonstruktivismus

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Was sind Phänomene und was meint "Phänomenologie"?

3. Die phänomenologische Methode

4. Phänomenologie und menschliche Existenz

5. Phänomenologie und die Frage nach einem Schöpfergott

6. Die phänomenologische Psychologie und Psychotherapie

7. Die Phänomenologie in der Soziologie

7.1 Phänomenologie und Sozialontologie

7.2 Phänomenologie und qualitative Sozialforschung

7.3 Exkurs: Phänomenologisch orientierte Sozialforschung und wissenschaftliches Rationalitätspostulat

8. Zusammenfassung und sprachanalytische Kritik

8.1 HUSSERLs Grundlegung der Phänomenologie

8.2 HEIDEGGERs Weiterverarbeitung der HUSSERLschen Gedanken in der Existenzphilosophie

8.3 RATZINGERs phänomenologisch-existenzphilosophische Argumentation für einen Schöpfungsglauben

8.4 FRANKLs psychotherapeutisch motivierte Anleihen bei Phänomenologie und Existenzphilosophie

8.5 Die Phänomenologie in der Soziologie

8.6 Analytische Sprachphilosophie und Phänomenologie

9. Epilog

10. Zwanzig Fragen zur Vergewisserung des Lernweges

Um es gleich zu Beginn und ohne Umschweife zu sagen: Ich habe früher als Soziologiestudent nie so richtig verstanden, was es mit der Phänomenologie eigentlich auf sich hat. Ständig war von einer Phänomenologie von diesem oder jenem die Rede. Das klang alles reichlich intellektuell, akademisch und philosophisch. Vielleicht hatte ich gerade deswegen Zugangsprobleme. Und warum vielfach von einer "phänomenologischen Methode" gesprochen wurde, ist mir damals auch relativ verborgen geblieben. (Ähnlich erging es mir im Übrigen mit der dialektischen Methode – aber das sei hier nur nebenbei bemerkt.) [1]

Heute glaube ich allerdings, zumindest zweierlei begriffen zu haben:

Erstens scheinen Phänomenologen und Phänomenologinnen nach Letztbegründungen für menschliche Erkenntnis zu suchen: Was können wir mit absoluter Sicherheit wissen?

Zweitens fragen sie nach den konstruktiven Fähigkeiten des Menschen: Wie schaffen wir es, über unseren Geist und unser Denken, uns Wirklichkeit vorzustellen, anzueignen und "Sachen" wie Universitätsseminare, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften oder passive Abseitstore hervorzubringen? [2]

Beide Bereiche – Wissen und Wirklichkeit – hängen ganz eng miteinander zusammen. Wenn wir nur dank unserer geistigen Fähigkeiten etwas von der Welt wissen können, so lebt jedes Individuum möglicherweise einzig in der Welt seiner oder ihrer subjektiven Erscheinungen. Lässt sich dann aber noch behaupten, dies oder jenes existiere mit Sicherheit? Und falls es mit Sicherheit existiert: Wie kommt es von subjektiver Erscheinung – also von den Dingen in unserem Kopf – zu objektiver Wirklichkeit? In welchem Verhältnis steht das, was uns erscheint, zu dem, was es gibt? Die Lehre von den Erscheinungen – die Phänomenologie – setzt sich hiermit auseinander. Von ihr soll im Folgenden die Rede sein. [3]

Obwohl es mir also anfangs nicht wirklich gelingen wollte, einen Einstieg in die Phänomenologie zu finden, hatte ich das unbestimmte Gefühl, gerade die Phänomenologie hätte mir etwas Wichtiges zu sagen. Doch immer wieder verschreckte mich deren allzu blumiger Schreibstil. Ja die berühmt-berüchtigte "Heideggerei" – wie man die Sprache eines der Hauptvertreter der Phänomenologie manchmal abschätzig bezeichnet – machte mich ärgerlich und ließ mich verstört zurück. [4]

In der Tat mag man darüber streiten, ob die nicht selten anzutreffende, bisweilen geradezu lyrische Eloquenz der Phänomenologinnen und Phänomenologen nun tatsächlich der Thematik oder doch eher einer intellektuellen Selbstverliebtheit geschuldet ist. Sätze wie:

"Zunächst bezeichnete 'Wesen' das im selbsteigenen Sein eines Individuum als sein Was Vorfindliche" (HUSSERL 1992, S.13),

"Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, daß es ontologisch ist" (HEIDEGGER 2006, S.12) oder

"Das Für-sich ist nichts anderes als die reine Nichtung des An-sich; es ist wie ein Seinsloch innerhalb des Seins" (SARTRE 2006, S.1055f.),

können junge Studierende schon an den Rand der Verzweiflung treiben. Auch sekundäranalytische Einführungen in die Phänomenologie helfen zumeist nicht wirklich weiter:

"Die signifikante Differenz des 'etwas als etwas' wird in der eidetischen Differenz von Wesen und Tatsache nicht durch ein intuitiv zu erfassendes ideelles 'Was' überboten, vielmehr wird das 'etwas als etwas' lediglich expliziert." (WALDENFELS 1992, S.31) [5]

"Wenn ich das nicht verstehe", mag sich so manch eine/r denken, "muss es an mir liegen. Alle anderen reden ja mit großer Selbstverständlichkeit von 'Phänomenen' oder 'Phänomenologie'." Demjenigen Leser/derjenigen Leserin, der/die sich an dieser Stelle wiederzuerkennen glaubt, will ich ein wenig beistehen: Vielleicht beabsichtigen einige Phänomenologen und Phänomenologinnen ja gerade, uns solche Grenzerfahrungen zu verschaffen. Wir hätten dann – was später noch klar werden wird – einen wichtigen Teil der existentiell-phänomenologischen Lektion erhalten, ohne es überhaupt bemerkt zu haben. Wenn das mal kein gewiefter didaktischer Schachzug der Phänomenologie ist! [6]

Im Folgenden möchte ich vor allem Studierenden in einem mittleren Semester, die – ähnlich wie ich früher – an der Phänomenologie zwar interessiert sind, aber keinen rechten Zugang gewinnen können, die Thematik ein wenig näherbringen, indem ich diverse, bewusstseinserweiternde Tinkturen in homöopathischen Dosen verabreiche. Ich zeige, welche interessanten Denkwege eine phänomenologische Perspektive auf ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen, lebenspraktischen und sogar spirituellen Gebieten zu eröffnen vermag. Wenn die Phänomenologie beansprucht, unter anderem über solche "Sachen" wie Gott, das menschliche Sein, Scham, Kunst, Neurosen, Geschlecht oder Identität sinnvoll nachdenken zu können, dann ist mit einer Nachzeichnung einiger dieser Gedanken freilich auch die Erwartung verbunden, für wirklich Neugierige möge irgendetwas Ansprechendes, vielleicht sogar persönlich Relevantes dabei sein. [7]

Ferner gilt das Augenmerk besonders den philosophischen Grundlagen, um so einer in den Sozialwissenschaften nicht selten anzutreffenden Minimalisierung der Phänomenologie als beschreibender Methode entgegenzuwirken. Zentral für mein hier verfolgtes Anliegen ist jedoch kein aufklärerisches, sondern ein didaktisches Motiv:

Soweit dies bei der Phänomenologie möglich ist, verzichte ich auf eine allzu starke akademische Ausdrucksweise. Originalzitate werden (weil vielfach schwer zu verstehen) nur punktuell angeführt und die Lesenden immer wieder direkt angesprochen.

Phänomenologisches Denken soll anhand eines abwechslungsreichen Themenspektrums sichtbar gemacht werden; den Lesern und Leserinnen bieten sich so unterschiedliche inhaltliche Zugänge und Einstiege sowie Vertiefungsoptionen.

Alle wichtigen Fachbegriffe werden im Text bei ihrem erstmaligen Auftreten kursiv gesetzt.

Merksätze erscheinen umrandet und grau unterlegt.

Kleine Denk- oder Selbsterfahrungsanregungen für zwischendurch – also Verschiebungen von der rezeptiven zur aktiven Teilnahme am Textgeschehen – sind mit einem Pfeil, die hierfür notwendigen Lesepausen mit drei Sternen gekennzeichnet.

Zahlreiche Auflistungen und Abbildungen sollen die Komplexität handhabbar machen.

Die abschließend formulierten Fragen lassen sich zur Vergewisserung des Lernweges nutzen. [8]

Da der Lernstoff mit Blick auf Verständlichkeit deutlich reduziert dargeboten wird, finden viele Zusammenhänge eine zugespitzte Darstellung. Bei dadurch mitunter verursachten, allzu starken Simplifizierungen folgen in den Endnoten bzw. Anmerkungen erläuternde Hinweise, die jedoch von Neueinsteigern und Neueinsteigerinnen mit bestem Gewissen ignoriert werden dürfen. Einige Leser und Leserinnen werden sich ohnehin früher oder später mit Originalliteratur befassen und insofern die hier absichtlich vorgenommenen Ausdünnungen durch eigene Studien "strecken". [9]

Bei der Durchführung solcher "Streckungen" müssen Sie sich dann aber auf gelegentliche Irritationen gefasst machen. Damit ist gemeint, dass der auf Edmund HUSSERL zurückgehenden Philosophie auch heftige Kritik zuteil wurde. Kritische Töne möchte ich lediglich am Ende dieser Ausarbeitung anklingen lassen. Vorrangig geht es mir nämlich darum, behutsam in die intellektuell zweifellos herausfordernde Thematik einzuführen, also darum, ein Survival-Kit, eine Überlebensausrüstung, bereitzustellen. Eine "echte" Kritik der Phänomenologie müsste sowohl den Umfang wie die Komplexität dieser Ausarbeitung mindestens verdoppeln. Dies widerspräche dann aber gerade meinem soeben genannten Anspruch. [10]

Ich möchte Sie nun einladen, sich neugierig, wohlwollend und guten Mutes mit mir auf den Weg zu begeben. In gewisser Weise verlangt die Phänomenologie von uns eine geduldige Prozessorientierung, bei der die darstellungstechnisch bedingte Aneinanderreihung von Thematiken schließlich zu einer eher vernetzten Sichtweise führt. Die verstehende Aneignung phänomenologischen Denkens lässt sich nur schwerlich als kumulativer Prozess gestalten. Vielmehr strukturiert jeder neue Anwendungsbereich das bereits Erlernte um – und dies keineswegs nur auf der kognitiven Ebene. Wenn Sie, liebe Lesende, Ihren Teil der Verantwortung für den Lernprozess übernehmen, dann dürfen Sie darauf vertrauen, dass sich ein grundlegendes Verständnis – und mehr wird hier nicht angestrebt – ganz ähnlich wie beim Erlernen einer Fremdsprache mit der Zeit wie von selbst entfalten wird. Salopp gesagt, sollten Sie nach der Auseinandersetzung mit diesem Text in der Lage sein, in Diskussionen mit phänomenologischen Inhalten "über die Runden" zu kommen. [11]

Allerdings muss ich um der Redlichkeit willen zugeben: Ein Kinderspiel ist es nicht, sich mit phänomenologischem Denken auseinanderzusetzen. Auf den folgenden Seiten wird Ihnen schon Einiges abverlangt. Aber mit etwas Gelassenheit im Gepäck sollte uns die nun anstehende Reise durch bunte phänomenologische Landschaften immer wieder in Staunen versetzen. Dies kann nicht nur zu einem tieferen Begreifen dieser Art des Denkens, sondern ebenfalls zu einem reflektierteren Umgang mit daraus abgeleiteten methodischen Techniken führen. In diesem Beitrag geht es also nicht nur um einen exemplarischen Fall des Lehrens theoretischen Grundlagenwissens, sondern zugleich um eine Optimierung der handwerklichen Fähigkeiten, vor deren Hintergrund konkrete Forschungstechniken erst eine fundierte Anwendung finden können (vgl. hierzu BREUER & SCHREIER 2007). Last but not least verfolge ich im Bereich der affektiven Lerndimension das Ziel, strikt einheitswissenschaftlich orientierten Sozialforschenden einen etwas toleranteren Umgang mit der Phänomenologie zu ermöglichen. [12]

Die im Folgenden einzuschlagende Reiseroute vermeidet ganz bewusst einen direkten Weg. Umwege erweitern ja bekanntermaßen die Ortskenntnis. Wer zum ersten Mal von Los Angeles nach San Francisco fahren möchte, wird auch nicht die relativ ereignislose, schnelle Interstate, sondern den kurvenreichen, pittoresken Highway 1 nehmen und dabei zumindest an einigen "Vista Points" aus dem Wagen steigen. Welche "Sehenswürdigkeiten" hält unsere – hoffentlich kurzweilige – Erkundungsfahrt nun bereit?

Zuerst erläutere ich mit Hilfe der abstrakten Malerei die "Idee", die sich ganz grundsätzlich hinter der Phänomenologie verbirgt, bevor die Überlegungen des Begründers der Phänomenologie, Edmund HUSSERL, überblicksartig skizziert werden (Was sind Phänomene und was meint "Phänomenologie"?).

Ein gesonderter Abschnitt widmet sich der von HUSSERL geforderten Erkenntnismethodik (Die phänomenologische Methode).

Ausführungen zu einigen wichtigen von Martin HEIDEGGER vorgenommenen existenzphilosophischen Veränderungen an HUSSERLs Lehre schließen sich an (Phänomenologie und menschliche Existenz).

Die Wirkmächtigkeit HEIDEGGERs lässt sich unter anderem an den theologischen Argumentationen Joseph RATZINGERs zum (nur vermeintlichen) Widerspruch von Evolutionstheorie und Schöpfungsglauben illustrieren (Phänomenologie und die Frage nach einem Schöpfergott).

Eine knappe Vorstellung der psychotherapeutischen Existenzanalyse Viktor FRANKLs (Die phänomenologische Psychologie und Psychotherapie) rundet den vor-sozialwissenschaftlichen Teil ab.

Unter Rekurs auf Thomas LUCKMANN und Peter BERGER stelle ich dann die phänomenologische Soziologie in ihrer theoretischen Spielart vor (Phänomenologie und Sozialontologie).

Anmerkungen zu deren methodischen Implikationen finden sich im darauf folgenden Kapitel (Phänomenologie und qualitative Sozialforschung).

Abschließend werden nicht nur die zentralen Textaussagen noch einmal in geraffter Form zusammengefasst, sondern einige aus der analytischen Sprachphilosophie stammende Überlegungen dienen gleichermaßen der Kritik wie der Präzisierung der phänomenologischen Lehre (Zusammenfassung und sprachanalytische Kritik). [13]

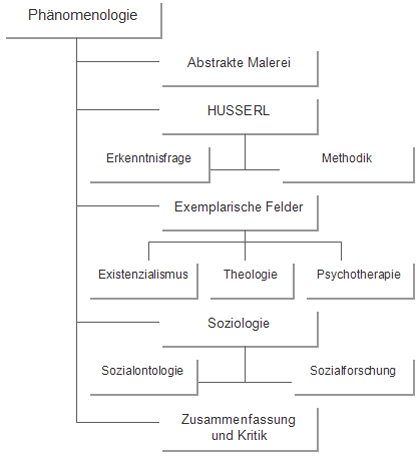

Die folgende Übersicht soll die Orientierung zusätzlich erleichtern.

Abbildung 1: Struktur von Darstellung und Argumentation [14]

2. Was sind Phänomene und was meint "Phänomenologie"?

Folgen wir Martin HEIDEGGER (2006, S.34), so handelt es sich bei der Phänomenologie um eine Forschungshaltung, die uns dazu auffordert, "das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst her sehen (zu) lassen". Obwohl HEIDEGGER hier ganz ohne akademischen Begriffsballast auskommt, klingt die Aussage schon etwas kryptisch. Um hier einleitend etwas Klarheit ins Dunkel zu bringen, möchte ich "das was sich zeigt" zunächst in Zusammenhang mit der Kunst veranschaulichen (vgl. zum Folgenden etwa SEPP 2001). [15]

Gegenständliche Gemälde – führen wir uns mit Leonardo DA VINCIs "Abendmahl" ein ganz bekanntes vor Augen – enthalten zwei Realitätsebenen: die Ebene einer als wirklich erachteten oder auch einer fiktiv entworfenen Realität und die Bildrealität. Nichtgegenständliche bzw. abstrakte Malerei fokussiert hingegen einzig die Bildrealität, legt diese gleichsam erst frei – als exponiertes Beispiel darf hier etwa "Auf Weiß II" von Wassily KANDINSKY gelten1). Durch die Streichung des Darstellungsbezuges, also des Bildtranszendenten, das heißt dessen, was aus dem Bild heraus auf etwas in der tatsächlichen oder auch nur vorgestellten Realität verweist, treten die eigentlichen malerischen Mittel, treten Farben und Formen als "Sache selbst" (so der wohl populärste Ausdruck von HUSSERL [1910/11, S.305]) in ihrer lebendigen Dynamik in Erscheinung. "Dieser kleine Punkt", schreibt KANDINSKY (1963, S.210) etwa, "ist ein lebendes Sein ... . Wenn der Künstler ihn gut auf die Leinwand setzt, ist der kleine Punkt befriedigt und befriedigt den Beschauer. Er sagt: Ja, das bin ich." [16]

Während also die benutzten Farben und Formen in der gegenständlichen Malerei über kein wirkliches Eigenleben verfügen und gewissermaßen bloß symbolische Darstellungsmittel ohne eigenes Recht sind – immer nur ein Möbelstück, eine Pflanze, einen Menschen usw. für uns vorstellig machen –, korrigiert dies die abstrakte Kunst, indem sie das in der natürlichen Einstellung gleichsam nicht wirklich Gesehene zur Sichtbarkeit bringt. Für KANDINSKY ist es der innere Klang von Farben und Formen, der so erst aufgedeckt wird.

→ Schauen Sie sich, liebe Lesende, vielleicht einmal das oben genannte Gemälde von KANDINSKY an und versuchen Sie, die Streichung der Verweisungsrealität und die dadurch erzielte Reduzierung auf das Sein der malerischen Mittel bewusst zu "erleben". [17]

***

Was hier anhand der abstrakten Malerei illustriert wurde, ist der Reduktionsmethode von Edmund HUSSERL ausgesprochen ähnlich. HUSSERLs Bestreben war es, zurück zu den Sachen selbst zu gelangen. Was ist damit gemeint?

HUSSERL wollte mit diesem Leitsatz einer naturalistischen Wissenschaftstendenz seiner Zeit begegnen, welche sich immer stärker von den Dingen, so wie der Mensch sie erlebt und wahrnimmt, entfernte. Während der Mensch etwa ein Haus als unmittelbares Lebensumfeld, als Haus des Nachbarn oder auch als langersehnten Traum erlebt, wird in der naturalistischen Perspektive dieses Haus zu einer Anordnung atomarer Strukturen gleichsam entgegenständlicht; der Lebensbezug wird ihm damit genommen. Die "Sache selbst" ist nach HUSSERL aber das, was wir im Bewusstsein meinen und erleben – und genau dahin will uns die Phänomenologie wieder zurückführen. Ähnlich wie also die abstrakte Kunst das "Eigentliche" der Kunst herauszuarbeiten versucht, richtet HUSSERL seine Aufmerksamkeit auf das "Eigentliche" eines Dinges – eben auf "die Sache selbst".

Neben seiner Kritik am Naturalismus wendete sich HUSSERL außerdem gegen einen naiven Realismus sowie den um die Wende zum 20. Jahrhundert populären Psychologismus.

Im naiven Realismus wird behauptet, unser Bewusstsein bilde die Realität genauso ab, wie sie tatsächlich sei. Für HUSSERL ist dies schon deswegen unhaltbar, weil wir Menschen die Dinge bloß abgeschattet wahrnehmen können. Stehen wir etwa vor dem eben schon genannten Haus, so haben wir ausschließlich eine bestimmte Seitenansicht davon. Das Haus als komplexe Einheit – sozusagen mit allem drum und dran – ist etwas, was uns unmöglich direkt sinnlich, sondern nur dank unserer Bewusstseinsleistungen zugänglich ist. Unsere Wahrnehmung wird also durch vom Bewusstsein zusätzlich gelieferte Hintergrundinformationen ergänzt.

Der Psychologismus, also die dritte von HUSSERL kritisierte akademische Position, behauptet unter anderem, dass selbst die logischen Sätze letztlich auf empirische, d.h. auf Sätze über die Welt zurückgeführt werden müssten. Dies deshalb, weil die Logik zu ihrer Realisierung auf die psychischen Vorgänge im Menschen – sprich auf konkretes Denken – angewiesen sei. HUSSERL bestreitet dies entschieden und wirft den Vertretern und Vertreterinnen des Psychologismus vor, das Denken mit seinen Inhalten – dem Gedachten – zu vermischen. Die Wahrheiten der Logik lägen vor jeder Empirie, seien komplett unabhängig von Denkprozessen und damit apriorischer bzw. idealer (im Gegensatz zu realer) Natur. Mit anderen Worten: Die logischen Zusammenhänge bedürfen keiner denkenden Menschen. Aber nur weil Menschen denken können, lassen sich logische Zusammenhänge entdecken2). [18]

Die Dinge unserer Welt werden also von HUSSERL grundsätzlich als Dinge, wie sie für den Menschen erscheinen, als "Phänomene", aufgefasst. Sicheres Wissen gewinnen wir, wenn wir auf notwendige Wesensmäßigkeiten stoßen, die von Denkbewegungen unabhängig sind, gleichwohl nur dank Bewusstseinsleistungen zugänglich werden. Die Problematik einer unabhängigen Existenz von "Dingen an sich", die wir etwa in klassischer Weise bei Immanuel KANT finden, wird von HUSSERL praktisch aufgelöst: "Niemals ist ein an sich seiender Gegenstand ein solcher, den Bewusstsein und Bewusstseins-Ich nichts anginge." (HUSSERL 1992, S.101) Die Gegenstände bzw. die Sachen gibt es für uns immer nur dank des und im Bewusstsein. Selbst ein ge- oder erträumtes Haus tritt ja in Erscheinung, d.h. Gegenstände bedürfen noch nicht einmal zwingend Sinnes-, sondern lediglich Empfindungseindrücken.

|

Die Phänomenologie wird so zur Lehre von den Erscheinungen, zur Lehre von dem, was dem menschlichen Bewusstsein gegeben ist. [19] |

Damit sind die Phänomene zwar Erscheinungen, aber doch gerade nicht Schein oder Trugbild eines eigentlich gar nicht Vorhandenen. Insofern die Phänomene nämlich im Bewusstsein anzutreffen sind, dürfen sie dort auch mit absoluter Sicherheit als existent angesehen werden. Sie sind keine bloße Einbildung von irgend etwas, was es überhaupt nicht gibt. Jean-Paul SARTRE (2006, S.17), der ebenfalls Phänomenologe war, verwendet eine griffige Formulierung für diese Perspektive: "Da wir die Realität auf das Phänomen beschränkt haben, können wir vom Phänomen sagen, daß es ist, wie es erscheint." [20]

HUSSERL bestreitet aber keineswegs die Existenz einer Außenwelt. In gewisser Weise muss er sie sogar voraussetzen (was er allerdings so nicht sagen würde3)), um seinen zentralen Begriff der Intentionalität, den er von seinem Lehrer Franz BRENTANO entliehen hat, einführen zu können. "Intentionalität" darf hier nicht mit "Absicht" verwechselt werden. "Intentionalität" meint vielmehr, dass unser Bewusstsein grundsätzlich auf etwas gerichtet ist. Wir fürchten uns beispielsweise nicht schlechthin, sondern immer vor irgendetwas. In unserem Bewusstsein ist demnach immer etwas vorgestellt, d.h. Bewusstsein ist nie leer, sondern grundsätzlich Bewusstsein von etwas – sei dieses Etwas nun ein Haus oder eine schon recht abstrakte Sache wie ein Universitätsseminar. Durch den Intentionalitätsbegriff zieht die Phänomenologie die Welt – also das, was in unserem Alltagsverständnis eigentlich außerhalb des Bewusstseins anzusiedeln ist (etwa einen Hund, vor dem sich jemand fürchtet), was Bewusstsein übersteigt, es transzendiert – gleichsam mit ins Bewusstsein hinein. Dadurch, dass HUSSERL mit Hilfe des Intentionalitätsbegriffs die Trennung zwischen erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt praktisch aufhebt, folgt:

|

Die "Sachen", die es gibt, sind Bewusstseinssachen, d.h. die Welt gilt als Korrelat des menschlichen Bewusstseins; sie ist nicht mehr einfach so äußere Welt, sondern grundsätzlich Weltsinn. [21] |

Etwas wird erst zu einem Etwas, weil wir es entsprechend vermeinen, d.h. es als etwas ganz Bestimmtes auffassen. Das Vermeinte ist aber eben mehr als das unmittelbar anschaulich Gegebene. So ist bspw. ein Schreibtisch das, was er ist, weil er in einem gestalthaften Bedeutungszusammenhang mit anderem intentional Vermeinten – etwa Büchern, Stiften und geistiger Arbeit – steht. [22]

Wie haben wir uns nun den Prozess des Vermeinens genau vorzustellen? HUSSERL konzipiert diesbezüglich einen konstitutionellen Dreiklang bestehend aus hylethischen Daten, Noesis und Noema. Die hylethischen Daten sind bedeutungsleere Empfindungseindrücke –ganz gleich, ob diese nun aus einer unterstellten Außenwelt oder lediglich aus der Phantasie stammen –, die vom Bewusstseinsakt bzw. der Noesis erfasst werden. Die Noesis verwertet gewissermaßen diese zunächst neutralen Empfindungseindrücke. Sie bringt Sinn ins Spiel, macht auf Grundlage des hylethischen Rohmaterials und unter Hinzufügung der gedanklich im Hintergrund mitlaufenden schon bekannten Welt – also dank der "Präsenz des Abwesenden", wie es der tschechische Phänomenologe Jan PATOČKA (1991, S.201) nennt – etwas vorstellig, was dann im Ergebnis als sinnhaftes Noema, als das, was uns erscheint, als Sache, die es für uns gibt, vermeint wird. [23]

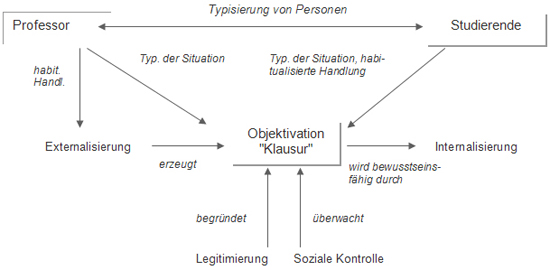

Beispielsweise kann eine waagrechte Platte auf zwei Beinen (hylethisches Datum) unter anderem als Schreibtisch, als Werkbank, als Möbelstück oder als Staubfänger vermeint werden. Das, was durch die Noesis aus dem gesamten Bereich dessen, was wir alles schon im Kopf haben (man spricht hier auch von Horizontintentionalität), ausgewählt wird, ist entscheidend dafür, was als Noema erscheint. So wird es möglich, Gegenständlichkeit rigoros auf menschliches Erleben relativiert zu begreifen4). Und nur deshalb kann aus einer waagrechten Platte auf zwei Beinen ein Schreibtisch werden5). Die "Sache selbst" ist damit nicht das physikalisch Greifbare, sondern der qua Bewusstsein vermeinte Schreibtisch. "Sachgehalt und Zugangsart [sind also, D.K.] unauflöslich miteinander verschränkt" (WALDENFELS 1992, S.19). Insofern lässt sich sagen:

|

Wir konstituieren die "Sachen" erst durch unsere intentionalen Bewusstseinsleistungen – sehen etwas grundsätzlich als ein Etwas, als Noema. Das Noema ist dann aber kein Abbild der Realität, sondern es existiert nur als Folge des vom Bewusstsein erzeugten Sinns. Es mag waagrechte Platten auf zwei Beinen auch ohne Menschen geben – Schreibtische jedoch ganz sicher nicht. [24] |

3. Die phänomenologische Methode

Nachdem wir überblicksartig wissen, was HUSSERL unter einem Gegenstand bzw. einem Vermeinten versteht, wollen wir jetzt fragen, wie er glaubt, zum Wesen einer Sache, also zu dem, was sinnvoll nicht zu bestreiten ist, methodisch vordringen zu können. Erinnern wir uns zunächst: Gewissheiten über die Gegenstände müssen da gesucht werden, wo die Gegenstände anzutreffen sind, nämlich im Bewusstsein. Der Ort der Analyse ist damit nicht mehr eine als unabhängig gedachte Außenwelt. Die Sachen selbst – zu denen HUSSERL ja zurück will – finden wir ausschließlich als sinnhaft Vermeintes im Bewusstsein. [25]

Die Existenz einer Außenwelt wird aber trotz dieser Perspektive – dies sei nochmals betont – nicht bestritten. Sie wird bei der Analyse lediglich außen vorgelassen, d.h. in Klammern bzw. in die Epoché gesetzt. Dies wird auch als transzendentale Reduktion bezeichnet, weil all das, was das Bewusstsein vermeintlich oder tatsächlich übersteigt, es also transzendiert, aus der Betrachtung herausfällt. Denken wir an dieser Stelle zum leichteren Verständnis nochmals an den oben schon einmal genannten Hund, vor dem sich jemand fürchtet. Dieser Hund ist in unserem Alltagsverständnis ja gerade kein Teil des Bewusstseins, sondern gehört der Außenwelt an, auf die sich das Bewusstsein richtet. Mit seiner Intentionalitätskonzeption wendet sich HUSSERL aber gegen dieses Alltagsverständnis und geht neutral (allenfalls) von "etwas da draußen" aus, das dann aufgrund der Leistung des Bewusstseins erst als Hund erscheint. Salopp und zugegebenermaßen auch etwas unpräzise gesagt: Wenn die Welt für uns immer nur das ist, was wir über sie im Kopf haben, dann müssen wir uns eben das, was wir da im Kopf haben und die Art und Weise, wie es zustande kommt, genauer anschauen. Ob es so etwas wie Außenwelt oder eine Welt "an sich" wirklich gibt, verliert an Relevanz. [26]

Unsere natürliche Einstellung zur Welt – in der wir also glauben, die Welt unmittelbar so zu sehen, wie sie eben ist – wird mit der transzendentalen Reduktion außer Kraft gesetzt. Wir befinden uns jetzt in der phänomenologischen Einstellung, richten unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Innenseite, d.h. auf die Phänomene, so wie sie dem Bewusstsein gegeben sind. Da auch unser eigenes Ich zu der naiv angenommenen Welt gehört, fällt auch dieses der Epoché zum Opfer. Übrig bleibt "das gesuchte phänomenologische Residuum" (HUSSERL 1992, S.107), das reine Ego – und damit letztlich nur noch Denken und Gedachtes – cogito und cogitatum. [27]

HUSSERL geht damit über eines seiner philosophischen Vorbilder – René DESCARTES – hinaus. Dieser meinte nämlich, die Tatsache, dass es Zweifel gebe, beweise, dass es ihn, DESCARTES, selbst mit Gewissheit geben müsse. Schließlich sei er es ja, der da zweifle. Mit der transzendentalen Reduktion wird das von DESCARTES als sicher geglaubte Ich als Bestandteil einer Welt der natürlichen Einstellung entlarvt und aus den weiteren Betrachtungen ausgeschlossen. Einzig das, was das reine Ego erfasst, ist unmöglich zu leugnen, d.h. die Einsicht, dass es nicht ist, ist vollkommen ausgeschlossen. Auf der Ebene, auf die HUSSERL uns hinführt, kann es – jedenfalls wenn wir der Argumentation folgen – keine Ungewissheit mehr geben, jedes vernünftige Fragen findet hier ein Ende. Wir gelangen zu nicht mehr anzweifelbaren Letztgewissheiten, und die Phänomenologie erhält so den Rang einer ersten Wissenschaft. [28]

Damit wir nun aber zu den vorfindbaren Inhalten vorstoßen können, um so apodiktisch-evidente, d.h. unmittelbar gegebene, von keiner Erfahrungswissenschaft mehr zu leugnende Wesenheiten zu erlangen, müssen wir das, was uns (bzw. eigentlich dem reinen Ego) in den Erlebnissen zunächst begegnet, noch auf eine bestimmte Weise bereinigen. Wir müssen vor allem:

sämtliche Vormeinungen (wie wissenschaftliche Theorien, angelerntes Wissen, Spekulatives etc.) ausschalten (denn diese stammen ja aus der natürlichen Einstellung und somit vom empirischen Ich) sowie

alles das, was nicht denknotwendig zum Phänomen gehört, durch freie bzw. logische Variation eliminieren. [29]

Nach dieser eidetischen Reduktion bleibt nur noch das anschaulich-intuitiv gegebene Wesen (bzw. das Eidos oder die Washeit) des Phänomens im Bewusstsein übrig. Dies ist dann introspektiv einfach nur zu beschreiben. Deswegen ist auch vielfach von deskriptiver Phänomenologie die Rede:

|

Wir fügen dem, was sich zeigt, nichts mehr hinzu, versuchen nicht zu erklären oder zu deuten, sondern lediglich detailgetreu wiederzugeben. [30] |

Die Reduktion ist keine Abstraktion aus empirischen Beobachtungen. Die Abstraktion führt nämlich gerade nicht zur Wesenserkenntnis: Es mag ja durchaus sein, dass es in allen Staaten Arbeitslosigkeit gibt. Das heißt jedoch nicht, dass dies zum Wesen des Staates gehören würde. HUSSERL geht es hingegen um ein logisches Gar-nicht-anders-möglich, das auch keineswegs davon abhängt, ob es von jemandem tatsächlich gedacht wird (vgl. die oben bereits angeführte Psychologismuskritik). "Reduce to the max" könnte man das in Form eines paradox klingenden Merksatzes nennen, weil so ein reicher Anfang für unser Wissen gemacht ist, hinter den wir nicht mehr zurückkönnen. [31]

Verdeutlichen wir uns die phänomenologische Methode kursorisch an einem einfachen Beispiel. Nehmen wir das Phänomen des Stuhls. Mit der transzendentalen Reduktion lassen wir die Außenwelt beiseite. Nun kommen wir zur eidetischen Reduktion, d.h. wir spielen in Gedanken durch, was eigentlich notwendig ist, damit etwas ein Stuhl ist. Auf eine bestimmte Farbe, Größe, Anzahl an Beinen, ein bestimmtes Material oder das Vorkommen einer Armlehne ist ein Stuhl nicht angewiesen. Wohl aber auf eine Sitzfläche. Es ist – phänomenologisch gesprochen – also intuitiv klar und insofern unbezweifelbar evident, dass ein Stuhl, um ein Stuhl zu sein, gesetzesnotwendig über eine Sitzfläche verfügen muss. Freilich können wir uns auch an komplexeren Phänomenen versuchen:

→ Vielleicht denken Sie, liebe Lesende, einmal darüber nach, wie eine Phänomenologie des Universitätsseminars aussehen müsste. [32]

***

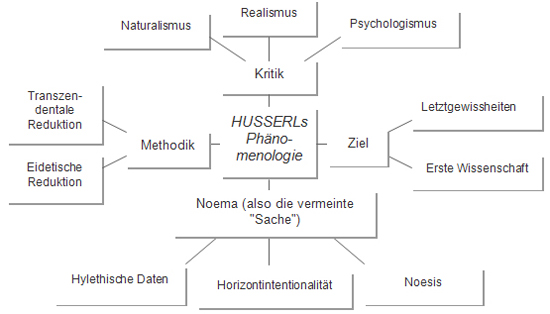

Hat Ihnen diese Übung Schwierigkeiten bereitet? Falls ja, möchte ich dennoch die Problemdiskussion auf das Ende dieser Abhandlung verschieben. Bis hierhin ist nämlich schon viel geschafft, wenn Sie mit Hilfe der folgenden Mind-Map-artigen Darstellung die zentralen Gedanken HUSSERLs im Gedächtnis behalten.

Abbildung 2: HUSSERL (sehr) kompakt [33]

Nachdem die philosophischen Grundlagen der Phänomenologie skizziert wurden, soll nun – dem Prinzip der Stufigkeit des Lernweges folgend – herausgearbeitet werden, wie Martin HEIDEGGER die Überlegungen HUSSERLs nutzt und verändert. [34]

4. Phänomenologie und menschliche Existenz

Was heißt es eigentlich, wenn man uns sagt, wir sollten doch einfach bloß wir selbst sein?

→ Halten Sie, liebe Leserin und lieber Leser, doch einmal einen Moment inne und formulieren Sie – bevor Sie mit der Lektüre fortfahren – Ihre individuelle Antwort auf diese Frage! [35]

***

Insofern Sie jetzt eine für sich akzeptable Antwort gefunden haben, möchte ich versuchen, Sie sofort wieder zu verunsichern: Gibt es denn tatsächlich so etwas wie einen unzerstörbaren Ich-Kern, eine innere Wahrheit, Authentizität? Oder sind wir lediglich ein genetisch determiniertes Etwas bzw. bestenfalls eine komplexe Anordnung jener Rollen, die wir marionettenhaft gemäß gesellschaftlicher Konventionen spielen? Falls ja, macht es dann überhaupt noch Sinn, von persönlicher Authentizität zu sprechen? [36]

Dieses Problem liegt mehr oder weniger HEIDEGGER am Herzen, wenngleich er es in die zunächst etwas unförmig klingende Frage nach dem "Sinn von Sein" kleidet. In einer umfassenden, nahezu trunkenmachenden Formulierung heißt es sogar: "Ausarbeitung der Seinsfrage besagt demnach: Durchsichtigmachen eines Seienden – des fragenden – in seinem Sein. Das Fragen dieser Frage ist als Seinsmodus eines bestimmten Seienden selbst von dem her wesenhaft bestimmt, wonach in ihm gefragt ist – vom Sein." (HEIDEGGER 2006, S.7) [37]

Durch solche Sätze sollten wir uns nicht gleich aus der Fassung bringen lassen. Stimmen wir uns zunächst einmal wohlwollend auf das Anliegen HEIDEGGERS ein. Was heißt das: der "Sinn von Sein"? Es heißt, dass man genauer bestimmen möchte, was den Menschen eigentlich grundlegend ausmacht, was es bedeutet, Mensch zu sein. Damit wird schnell deutlich, inwiefern hier letztlich Anthropologie betrieben wird. HEIDEGGER selbst spricht allerdings vorrangig von Fundamentalontologie (ebd., S.37). Die Ontologie ist die philosophische Lehre von dem, was es gibt. Nun werden alle Sachen, die es gibt, von der Phänomenologie ja als sinnhaft bewusste Sachen, also als Sachen, wie es sie für den Menschen gibt, angesehen. Damit ist folglich die Frage danach, wie es die mit sinnfähigem Bewusstsein ausgestattete Sache "Mensch" gibt, die fundamentalste aller ontologischen Fragen – eben Fundamentalontologie. Alles andere folgt danach. [38]

Nochmals: Für Phänomenologinnen und Phänomenologen ist alles, was es gibt, auf menschliches Bewusstsein relativiert und damit sinnhaft. Da dies auch für den Menschen selbst gelten muss, folgt die zunächst kurios anmutende Konstellation, nach welcher der Mensch auf sein eigenes Bewusstein relativiert ist. Folgende Argumentationsstruktur liegt damit den bisherigen phänomenologischen Überlegungen zu Grunde:

Prämisse 1: Alle Sachen sind sinnhaft.

Prämisse 2: Sinn geht vom menschlichen Bewusstsein aus.

Konklusion 1: Alle Sachen sind auf menschliches Bewusstsein relativiert.

Prämisse 3: Der Mensch ist eine Sache.

Konklusion 2 (aus Prämisse 1 und Prämisse 3): Der Mensch ist sinnhaft.

Konklusion 3 (aus Prämisse 3 und Konklusion 1): Der Mensch ist auf menschliches Bewusstsein relativiert. [39]

Die Sinnhaftigkeit der Sache "Mensch" stammt also von dieser Sache selbst, kommt gewissermaßen in sich selbst vor. Damit lässt sich auch das obige Zitat HEIDEGGERs jetzt etwas besser verstehen: Der Seinsmodus des Menschen – also die Art und Weise, wie der Mensch ist – ist dadurch charakterisiert, dass der Mensch nur deswegen, weil er oder sie sich in diesem spezifischen Seinsmodus befindet, nach diesem Seinsmodus fragen kann. Nochmals etwas anders ausgedrückt:

|

Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich zu ihrem eigenen Verhalten verhalten können. Sie sind sich selbst nicht einfach so gegeben, sondern lebenslang aufgegeben. Darin liegt die Besonderheit Ihres Seins – eines Seins, das sich weder auf biologische Konstanten noch auf soziologisch-historische Determinanten reduzieren lässt. Jedem Menschen geht es "in seinem Sein um dieses Sein selbst" (HEIDEGGER 2006, S.12). [40] |

Um diese Besonderheit des Menschen begrifflich zu fassen, grenzt HEIDEGGER das menschliche Dasein vom Vorhandenen (etwa einem Stein) und dem Zuhandenen (Dingen, die menschlichen Besorgungen bzw. Zwecken dienen [wie etwa ein Stuhl]) ab. Jedem dieser drei Arten von Seiendem kommt nun Sein zu. Und es ist das Sein des Daseins, um das sich HEIDEGGER bemüht. Das Wesen des Menschen liegt im Sinn des Seins des Daseins. [41]

Dieser Sinn ist nun aber weder einfach so da, noch ist er generalisierbar. Er ist etwas, was vom einzelnen Dasein, von der Jemeinigkeit selbst – und zwar erlebend – zu verwirklichen ist. Besonders pointiert formuliert HEIDEGGER (ebd., S.42) dies, wenn er schreibt: "Das 'Wesen' des Daseins liegt in seiner Existenz" – also in jedem konkreten Menschen in dieser Welt. Sinn wird damit nicht mehr als etwas verstanden, was von einer hoch abstrakten Größe (wie dem reinen Ego) stammt, sondern was in der Welt vom einzelnen Ich seinen Ausgang nimmt. Demnach muss zuerst analysiert werden, wie das Dasein existiert, um dessen transzendentale Leistungen nachvollziehen zu können, um zu verstehen, wie das Dasein in seiner Jemeinigkeit erlebend den Sinn seines Seins vollzieht. [42]

Mit dieser analytischen Ausrichtung stößt HEIDEGGER auf Existentialien. Dabei handelt es sich um "Seinscharaktere des Daseins" (ebd., S.44), d.h. um Grundstrukturen, denen das Dasein in der Welt unhintergehbar unterliegt. So wird Dasein in eine schon vorhandene Welt hineingeboren – niemand hat es sich ausgesucht, Teil der Welt oder Teil einer konkreten geschichtlichen Situation zu sein. Das Existential der Geworfenheit steht jedoch im Lichte des Entwurfs: Dasein ist temporär strukturiert, weist über sich hinaus, ist auf etwas hinorientiert, transzendiert seinen Zustand im Hier und Jetzt. Es "ist ständig 'mehr', als es tatsächlich ist. ... Es ist aber nie mehr, als es faktisch ist, weil zu seiner Faktizität das Seinkönnen gehört." (HEIDEGGER 2006, S.145) Wenn man so will, gleicht das menschliche Leben einer Melodie: Ein einzelner Ton ist nur im Zusammenhang mit den Tönen, die schon waren und denen, die noch kommen werden, Bestandteil der Melodie. So ist es auch mit den Menschen: Sie sind nie statisch einfach nur das, was sie in einem bestimmten Augenblick sind. Vielmehr sind sie als "Ergebnis" ihres bisherigen und als Möglichkeit ihres zukünftigen Lebens immer bereits "mehr". [43]

Darüber hinaus sind die beiden Existentialien Verstehen und Rede von besonderem Interesse für unseren vorliegenden Zusammenhang. Mit diesen Existentialien ist gemeint, dass der Mensch die Welt verstehend als Sinnzusammenhang erschließt und dabei vorrangig das Instrument der Sprache benutzt. Wer sich bspw. bei der Lektüre dieser Zeilen gerade zu langweilen beginnt, wird sich wohl sagen, dass es der Mühe nicht lohnt, HEIDEGGERs Vorstellungen über den Sinn des Seins des Daseins weiter kennenlernen zu wollen. Verstehend nehmen wir damit Bezug auf uns selbst und das, was uns begegnet; wir werfen Warum- und Wozu-Fragen auf und suchen nach Antworten. [44]

Um die Möglichkeit einer eigentlichen Existenz, d.h. eines Daseins, das den "wahren" Sinn seines Seins erkannt hat, entfalten zu können, führt HEIDEGGER die Denkfigur des Man ein: "Zunächst 'bin' ich nicht 'ich' im Sinne des eigenen Selbst, sondern die Anderen in der Weise des Man" (ebd., S.129). Das Man ist also Ausdruck eines unhinterfragten, allgemeinen Verständnisses darüber, wie Menschen zu "sein" haben. Es begegnet uns in der blinden Befolgung von Normen und Konventionen – etwa in der Form von Glaubenssätzen: "man muss doch etwas Vernünftiges gelernt haben", "das macht man eben so", "man nimmt die Gabel in die linke Hand", etc. Im Modus des Man scheuen wir davor zurück, uns selbst zu begegnen, uns verstehen zu wollen. [45]

Zum Übergang von einem solchen möglichkeitsblinden, naiven "Dahin-Dümpeln" in die eigentliche Existenz bedarf es nun der Grenzerfahrung, d.h. einer Erfahrung, in der alle Selbstverständlichkeiten des alltäglichen Lebens fraglich werden. In der Grenzerfahrung droht das Dasein an seiner Angst, also einer diffusen, durch Reflexion nicht aufzulösenden Grundstimmung zu verzweifeln. Die Angst konfrontiert das Dasein mit seiner Einsamkeit, Sinnleere und Vergänglichkeit – letztlich mit dem Nichts6). Die natürliche, naive, unbefangene Einstellung zur Welt ist dann verloren gegangen. Sie ist der phänomenologischen Einstellung gewichen, in der die Unausweichlichkeit des Todes als Zumutung, als rational unmöglich nachvollziehbarer Endpunkt der nicht zu leugnenden Ziel- wie Grundlosigkeit des Daseins erfahren wird. [46]

In dieser Situation meldet sich der Gewissensruf. "Der Rufer ist das Dasein, sich ängstigend in der Geworfenheit. … Der Angerufene ist eben dieses Dasein, aufgerufen zu seinem eigensten Seinkönnen" (ebd., S.277). Das durch die Angst gegenwärtig gewordene Nichts stößt das Dasein in die Welt zurück. Das Dasein kann seine Grundlosigkeit bejahen und seinen eigenen Weg gehen. Es kann sich in seiner Eigentlichkeit als niemals abzuschließender Entwurf und stets präsent bleibende Möglichkeit annehmen. Es kann aber auch zurück zum Man-Selbst, d.h. zur nicht hinterfragten Deckung des Daseins durch Norm, Ordnung und Sitte. Konkrete Aussagen über die Eigentlichkeit sind nicht formulierbar, weil diese für jeden Menschen eine andere, jemeinige Form annimmt. Ferner bleibt sie lebenslang Aufgabe, ist zu keinem Zeitpunkt objektiv oder gar greifbar vorhanden, stellt nie zu realisierende Aspiration dar, zeigt sich ausschließlich im Modus des Unabgeschlossenen und Werdenden. [47]

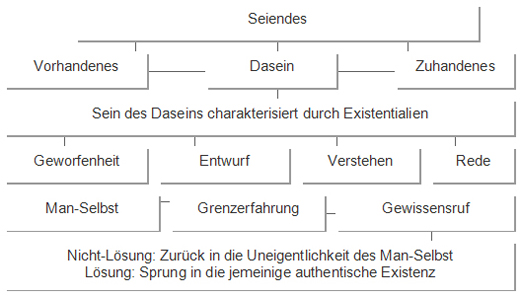

Kompakt lässt sich das bis hierhin Gesagte in der folgenden Abbildung zusammenfassen:

Abbildung 3: HEIDEGGER (sehr) kompakt [48]

Auch einige von HEIDEGGER an HUSSERLs Phänomenologie vorgenommene Veränderungen können wir nun abschließend benennen. Während HUSSERL von der abstrakten Figur eines reinen Egos aus zu argumentieren beginnt, wird dieser Anfang von HEIDEGGER hinterfragt. HUSSERL klammert ja mit dem empirischen Ich gerade das aus, was die Frage nach letzten Gewissheiten und den Sachen selbst erst hat aufkommen lassen. Zunächst verwandelt sich das reine Ego daher bei HEIDEGGER in ein empirisch manifestes Dasein, d.h. nicht die Transzendenz, sondern das In-der-Welt-sein ist der nicht in die Epoché zu setzende Boden, von dem aus philosophierend vorangeschritten werden soll. Und es ist dann der Sinn des Seins dieses Daseins, dem HEIDEGGER seine Aufmerksamkeit widmet. Dieser Sinn wird aber nicht einfach unmittelbar geschaut; vielmehr ist er deutend zu erschließen, da das Sein des Daseins als sowohl zeitlich wie symbolisch strukturiert gilt: Der Mensch ist ein historisches, kulturelles und sprachliches Wesen, das das eigene Sein ausschließlich verstehend konstruieren und rekonstruieren kann. Infolge der Betonung von Verstehensprozessen wird HEIDEGGERs Phänomenologie als "hermeneutisch" (Hermeneutik = Lehre vom Verstehen) klassifiziert (vgl. etwa STRÖKER & JANSSEN 1989, S.222).

|

Wenn das Sein des Daseins sinnhaft verstanden werden muss, dann kann auch nicht mehr davon die Rede sein, man könne die Bedeutung von etwas unmittelbar "erschauen". Sinn gilt vielmehr als symbolhaft, ist nichts, was irgendwie als unveränderlich Gegebenes zu betrachten wäre, sondern muss als von Symbolen und deren Interpretation abhängig angesehen werden. [49] |

5. Phänomenologie und die Frage nach einem Schöpfergott

Die Weiterverarbeitung phänomenologisch-existenzialistischen Denkens lässt sich auch anhand theologischer Analysen aufzeigen. Joseph RATZINGER fragt, ob der Schöpfungsglaube angesichts der Evolutionstheorie noch bestehen kann. In seiner Argumentation zur Beantwortung dieser zweifellos viele Menschen umtreibenden Frage greift der derzeitige Papst – ohne dies allerdings explizit zu benennen – viele Überlegungen auf, denen wir im Text bereits begegnet sind. Zunächst betrachtet er die Denkschemata, die Evolutionstheorie und Theologie verwenden, wenn sie Schöpfung behandeln: Während erstere fragt, warum gerade jene Dinge und nicht andere sind, reflektiert letztere, warum überhaupt etwas ist und nicht schlichtweg nichts (vgl. RATZINGER 2006, S.36f.). [50]

Der Mensch fragt über den Schöpfungsglauben insofern nach dem Sinn des menschlichen Lebens (warum und wofür sind wir da?). Letztlich spitzt sich die Debatte zwischen Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube auf die Entscheidung zwischen Zufall oder Absicht zu: Ist das Leben des "sich selbst verstehenden Seienden" lediglich "Schimmel auf der Oberfläche des Materiellen" (ebd., S.48)? Die Frage ist freilich erfahrungswissenschaftlich nicht zu beantworten. Wird sie aber verneint, so ist der geistige Mensch bewusst geschaffen. Und dies scheint keineswegs unplausibel – phänomenologisch müsste man sogar sagen "evident" – zu sein: Viele von uns verspüren wohl den Impuls, RATZINGER zuzustimmen, insofern er behauptet, "jeder Mensch ist mehr als das Produkt von Erbanlage und Umwelt, ... das Geheimnis der Schöpfung steht über jedem von uns." (ebd.) [51]

Wenn Menschen sich nach diesem Verständnis aber kategorial aus dem Naturreich infolge ihres Geistes abheben, so heißt das, die Menschen sind von Gott gewollt; sie verdanken ihre Existenz dem Logos – der Vernunft und dem Wort Gottes –, und sie sind deshalb auch in der Lage, Gott zu erkennen, "Du" zu ihm zu sagen (ebd., S.49). Menschen sind also nicht einfach so da. Vielmehr zeichnen sie sich durch ihre Fähigkeit zur Transzendenz, zum Sinn aus. Dadurch kann der Mensch werden, der er ist, "entfaltet ... sich zu sich selbst" (ebd., S.45). RATZINGERs Seinsverständnis ist genau wie das HEIDEGGERs verstehend und grundsätzlich unabgeschlossen; Sein "ist nur im Werden" (ebd.). Insofern geht es ganz phänomenologisch um das sinnhafte "Mehr" des Menschen. Damit darf nun aber auch die Schöpfung nicht mehr länger als ferner, exakt markierbarer Anfang, sondern sie muss als fortwährender Prozess begriffen werden. Wenn menschliches Sein sowohl dynamisch ist, als auch naturalistisch nicht bestimmt werden kann, dann gilt dasselbe für seine Schöpfung. Sie umschließt prozessual "das Ganze der Seinsbewegung" (ebd., S.47).

|

Indem die Schöpfung also phänomenologisch gedacht wird, tritt der Glaube an Gott nicht mehr in Konkurrenz zur naturalistischen Evolutionstheorie. Sein ist sinnhaft – und da Sinn (für Gläubige) von irgendwoher stammen und irgendwohin verweisen muss, glauben (viele) Menschen an einen Schöpfergott. [52] |

Als Kontrastfolie für das sinnhafte Sein dient dabei das Nichts. Um sich darüber wundern zu können, dass nicht nichts, sondern tatsächlich etwas ist, müssen wir methodisch die phänomenologische Brille aufsetzen. Der Phänomenologe Max SCHELER ist an dieser Stelle der Optiker unserer Wahl: "Wer gleichsam nicht in den Abgrund des absoluten Nichts geschaut hat, der wird auch die eminente Positivität des Inhalts der Einsicht, daß überhaupt Etwas ist und nicht lieber nichts, vollständig übersehen." (SCHELER 1994, S.93f.) Angesichts der Unfassbarkeit dessen, dass nicht nichts ist, erkennen wir in apodiktischer Evidenz Gott als das absolut Seiende, das "sein Sein in sich und nur in sich hat" (ebd., S.94). Man könnte dies vielleicht vereinfacht so formulieren:

In der phänomenologischen Einstellung bekommen wir Menschen eine Ahnung von der Möglichkeit unseres Nichtseins und – hierauf fußend – unserer Nichtigkeit.

Wir Menschen sehen uns jedoch als bloß relativ Seiende in die Lage versetzt, Gott als das absolut Seiende zu schauen, "Du" zu ihm zu sagen, mögliches Nichtsein und faktische Nichtigkeit in einem "religiösen Akt", d.h. im Erleben religiöser Bedeutung zu überwinden.

Damit ergibt sich (jedenfalls in einem phänomenologischen Sinne) in apodiktischer Evidenz, dass das absolut Seiende keine Erfindung sein kann; es muss sich offenbart haben, weil wir es allein aus uns heraus nicht erkannt haben können7). [53]

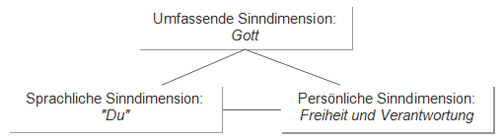

De facto verknüpft RATZINGER in seiner Argumentation drei zwar zu unterscheidende, aber dennoch untrennbar miteinander verwobene Sinndimensionen: Zunächst einmal spricht er vom Sinn bzw. der Bedeutung von Worten und Aussagen (der Mensch sagt "Du" zu Gott, ist nur so überhaupt "gottfähig" [RATZINGER 2006, S.183]). Dann geht es ihm in der existenzialistischen Tradition um den persönlichen Sinn, verstanden als individuelle Freiheit und Verantwortung (Menschen können mehr werden, die sie sind; können sich zu sich selbst reflexiv verhalten [wozu sie freilich nur in der Lage sind, weil sie über Sprache verfügen]). Und schließlich steht für RATZINGER der letzte, umfassende, transzendentale, schöpferische Sinn (Gott als Ursprung, höchster Wert und absoluter Zweck) im Zentrum. Offenbarung des Schöpfergottes heißt, dass das absolut Seiende an einem relativ Seienden, das zu Sinn fähig ist, unmittelbar aufscheint. Gott wird also in diesem Verständnis keinesfalls vom Erkennenden im Rahmen eines logischen Beweisganges irgendwie abgeleitet. Vielmehr zeigt er sich durch und dank der nicht aufzulösenden Verbindung der genannten Sinndimensionen.

Abbildung 4: Das Sinndreieck des Schöpfungsglaubens [54]

Mit dem Religionssoziologen und (passionierten Teilzeit-) Theologen Peter L. BERGER – der uns weiter unten noch begegnen wird – kann ein solcher Schöpfungsglauben "induktiv" genannt werden (BERGER 1991, S.89). Auch für BERGER lässt sich die menschliche Erfahrung von ordnenden Sinnstrukturen naturalistisch nicht auflösen. Sie ist insofern ein Zeichen der Transzendenz und deutet deshalb in Richtung eines Schöpfergottes. Offenbarung bricht damit nicht mehr paternalistisch über den Menschen herein, vielmehr wird sie vom Menschen in Anbetracht des Vorhandenseins ordnender Sinnstrukturen induktiv erkannt. [55]

Wenn wir bis hierhin Parallelen zwischen RATZINGER und der Phänomenologie – namentlich HEIDEGGER und SCHELER – aufgespürt haben, so wollen wir abschließend auch auf eine deutliche Divergenz hinweisen. Folgen wir unmittelbar HUSSERL, so müssen wir uns Gott als Korrelat des Bewusstseins denken. Gott wird so zum immanent Transzendenten. Könnte er dann aber das absolut Seiende darstellen, wenn er doch vom reinen Ego abhängig ist? Gott ist dann weder eine empirische Größe noch eine abstrakte Idee. Dies dürfte zwar RATZINGER kaum zufriedenstellen, aber Mystiker und Mystikerinnen finden an dieser Stelle möglicherweise Anknüpfungspunkte für ihre Gottesvorstellungen. Im Rahmen dieser Abhandlung soll dieser Aspekt jedoch nicht weiter verfolgt werden.

→ Vielleicht entdecken Sie, liebe Lesende, hier ja Potenziale zum eigenständigen Weiterdenken und erweitern so Ihre persönlichen religiösen Erfahrungen. [56]

***

6. Die phänomenologische Psychologie und Psychotherapie

Phänomenologisches Denken hat nachhaltig auch zahlreiche psychotherapeutische Richtungen beeinflusst. Zu nennen wären hier etwa die Gestalt-, die Gesprächs- oder die Logotherapie. Viele neuere, noch um wissenschaftliche Anerkennung ringende Ansätze und Verfahren wie bspw. das neurolinguistische Programmieren oder die systemische Aufstellungsarbeit berufen sich ebenfalls in Teilen explizit auf die Phänomenologie. Im Folgenden möchte ich exemplarisch die phänomenologischen Wurzeln und Implikationen der Logotherapie aufzeigen. [57]

Die Logotherapie wurde in den 1930er Jahren von Viktor FRANKL begründet und gilt neben der Psychoanalyse Sigmund FREUDs sowie der Individualpsychologie Alfred ADLERs als "Dritte Wiener Schule der Psychotherapie". Während bei FREUD das Triebhafte im Menschen und bei ADLER das Minderwertigkeitsgefühl Ausgangspunkt der Überlegungen ist, richtet FRANKL sein Augenmerk auf die Sinnsuche des Menschen (Logos = Sinn, Geist, Vernunft, Wort). Menschen werden krank, wenn ihr Bedürfnis nach Sinn frustriert wird. Ein Sinnlosigkeitsgefühl wird dabei mit dem Erleben von Leere und Nichts bzw. einem existentiellen Vakuum gleichgesetzt. Existenz kann demnach nur realisiert werden, wenn Sinn gefunden wird. Die Parallelen etwa zu HEIDEGGERs Philosophie sind hier deutlich erkennbar, womit es auch nur konsequent ist, wenn die Logotherapie – oder doch zumindest ihre philosophisch-theoretische Basis – vielfach als "Existenzanalyse" bezeichnet wird. [58]

Vor allem in Anlehnung an Max SCHELERs Anthropologie, in welcher der Geist als das typisch menschliche Merkmal, als das "so entscheidende Prinzip" (SCHELER 1991, S.38) gilt, unterscheidet FRANKL in seiner Dimensionalontologie zwischen der körperlichen, der psychischen und der geistigen Dimension des Menschen. Letztere bezeichnet er auch als "noetisch" (HUSSERL sprach ja von der Noesis als den konkreten Bewusstseinsleistungen, die ein Vermeinen erst möglich machen). In der noetischen Dimension kann der Mensch nicht erkranken. Hier handelt es sich um einen gleichsam unantastbaren transzendentalen Bereich, der es den Einzelnen ermöglicht, sich zu sich selbst und insofern auch zu ihrem psychischen und körperlichen "Unterbau" (Psychophysikum) reflektierend und willentlich zu positionieren. In einer Analogie spricht FRANKL (1992, S.134) davon, das Geistige verhalte sich zum Organismus "ebenso wie ein Virtuose zu seinem Instrument." Menschen sind so in der Lage, Abstand von ihren Emotionen und körperlichen Bedürfnissen zu nehmen, diese gleichsam von einem Metastandort aus zu betrachten, sich zu dissoziieren und somit erst Sinnfragen zu stellen.

Abbildung 5: FRANKLs Dimensionalontologie [59]

Entscheidend hierfür ist nach FRANKL das Sinnorgan Gewissen, dank dessen Sinn oder Bedeutung erlebbar werden. Während etwa die Libido uns empirisch als Zwang gegenübertritt, liegt im Gewissensorgan die menschliche Freiheit zur eigenen Möglichkeit und Verantwortung: die Möglichkeit, sich selbst gleichsam von außen kommend zu hinterfragen und die Verantwortung, eigene Handlungen zu rechtfertigen. Simulieren wir an dieser Stelle eine Entscheidungssituation, an der sich die Position der Logotherapie brennglasartig verdeutlichen lässt.

→ Angenommen, Sie befinden sich auf einer Party. Der Abend ist schon weit fortgeschritten. Sie unterhalten sich seit geraumer Zeit mehr als nur angeregt mit jemandem. Diese Person signalisiert Ihnen relativ unzweideutig: Da geht noch was! Sie sind sexuell erregt. Alles passt – wenn da doch bloß nicht dieser Gedanke an den zu Hause gebliebenen Partner oder die zu Hause gebliebene Partnerin wäre. Was erleben Sie vor diesem Hintergrund, und welche Verhaltensoptionen machen Sie für sich aus? [60]

***

Man muss – so das Credo der Logotherapie – keineswegs fremdgehen, nur weil der Sexualtrieb dieses Verhalten als "naturgemäß" oder "angemessen" nahelegt. Vielmehr kann man sich auch ganz bewusst zur partnerschaftlichen Treue entschließen. Selbst der wiederholte Entschluss, dem Trieb aus Überzeugung und Verantwortung nicht Folge zu leisten, wird sich, so zumindest die Annahme, nicht in Form einer Neurose entladen. FRANKL: "Heute aber leben wir nicht mehr wie zur Zeit von Freud in einem Zeitalter der sexuellen Frustration. Unser Zeitalter ist das einer existentiellen Frustration." (FRANKL 1992, S.18) Damit wird das naturalistisch-kausale Denkschema FREUDs zugunsten einer humanistischen Vorstellung aufgegeben. Menschen setzen sich hier in Freiheit und Verantwortung deutend mit der Welt – und auch mit ihren eigenen Trieben – auseinander und vermögen es daher, sinnhaft zu handeln. Sie ist nur deswegen Menschen, weil und wenn sie über Werte und Sinngehalte verfügen und diese bewusst gestalten. Neurosen sind für FRANKL daher vorrangig noogen, d.h. sie treten auf, wenn Menschen gleichgültig werden, keine Werte mehr wahrnehmen, sich für nichts mehr interessieren; kurzum: wenn sie nicht mehr imstande sind, ihr Sinnpotenzial zu entfalten, keinen Willen zum Sinn mehr aufbringen. Wo FREUD das Unterbewusstsein in Anschlag bringt, da gilt FRANKLs Interesse dem konkreten Erleben. Das, was sich darin zeigt, ist transparent, ist das, was es ist, existiert nicht im Verborgenen. Damit braucht die Therapie auch nicht in unbewusste Bereiche – etwa durch Traumanalyse – vorzudringen, sondern das lebendige Gespräch ist das grundsätzliche Medium der "Datengewinnung". Besser noch als FRANKL bringt meines Erachtens SARTRE (2006, S.983) diese Perspektive auf den Punkt, wenn er schreibt, dass der Gegenstand einer existenziellen Psychoanalyse "nicht eine im Unbewußten verborgene Gegebenheit ist, sondern eine freie und bewusste Bestimmung – die nicht einmal im Bewusstsein wohnt, sondern mit diesem Bewusstsein selbst eins ist." [61]

Die phänomenologisch-existenzialistisch inspirierte Psychotherapie hat mit dem Versuch einer letzten Erkenntnisfundierung bei HUSSERL freilich nichts mehr zu tun. HUSSERL ging es ja gerade darum, sich von einer empirischen Psychologie (zu der ich die Logotherapie für unsere Zwecke einmal vereinfacht zählen möchte) abzugrenzen und über logische Reduktionsverfahren eine allen erfahrungsorientierten Disziplinen zugrunde liegende erste Wissenschaft zu formulieren. FRANKL hingegen interessiert sich in der Tradition HEIDEGGERs, SCHELERs oder SARTREs für das, was der Mensch ist, für gelingende empirische Existenz, wobei er im Unterschied zur Philosophie konkrete (im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter interessierende) Techniken erarbeitet, die diese Existenz unter therapeutischer Anleitung zugänglich machen sollen. [62]

Das Spezifische der menschlichen Existenz liegt in dem paradox anmutenden Zwang zur Freiheit: wählen müssen wir, aber was wir wählen, liegt in unserer Verantwortung. Der französische Phänomenologe und maßgebliche Wegbereiter phänomenologisch orientierter Psychotherapie, Maurice MERLEAU-PONTY (1966, S.16), formuliert dies so: "Zur Welt seiend, sind wir verurteilt zum Sinn." Wenn man so will, bedeutet "phänomenologisch" in der Logotherapie zunächst einen methodischen Zugriff: Therapeuten und Therapeutinnen begeben sich in die Epoché, d.h. sie klammern die Außenwelt aus, versuchen die eigenen Vormeinungen soweit als möglich auszuschalten (oder doch zumindest zu kontrollieren) und schauen dann, was im Erleben der Klientinnen und Klienten als deren (!) Realität vorhanden ist, wie sie ihre eigene Erfahrungswelt sinnhaft strukturieren. Eine solche Reduktion fragt also gerade nicht nach Noemata, den Sachen selbst, so wie – gemäß HUSSERL – alle Menschen sie erkennen können. Der Logotherapie geht es mit ihrem Rekurs auf die Phänomenologie um eine Wesensschau der Jemeinigkeit: Der sinnhaft strukturierte, bewusste Erlebnisbereich eines Klienten oder einer Klientin ist als Ausgangspunkt aller therapeutischer Interventionen zu betrachten, d.h. ein Klient oder eine Klientin ist in seiner/ihrer Autonomie und in seiner/ihrer Freiheit zur Entwicklung eigener Möglichkeiten unbedingt zu respektieren. [63]

7. Die Phänomenologie in der Soziologie

Nach diesen vor allem didaktisch motivierten Abstechern in die Existenzphilosophie, die Theologie und die Psychotherapie wollen wir uns nun unmittelbar mit unserer eigenen Disziplin befassen: Wie wurde die phänomenologische Idee in der Soziologie aufgegriffen und weiterverarbeitet? Sowohl aus analytischen wie aus darstellungstechnischen Gründen unterscheide ich eine theoretische (Sozialontologie) und eine empirische Strömung (qualitative Sozialforschung), wenngleich zahlreiche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in beiden Bereichen beheimatet sind. [64]

7.1 Phänomenologie und Sozialontologie

Wohl auch als Antwort auf HEIDEGGER reformuliert HUSSERL in den 1930er Jahren seine phänomenologischen Grundannahmen. Nicht mehr das transzendentale Bewusstsein, sondern die Lebenswelt – wenn man so will: das In-der-Welt-sein des Daseins – wird zum vortheoretischen, kommunikativ strukturierten Ausgangspunkt der Überlegungen. Obwohl der Lebensweltbegriff eine soziologische – und vor allem empirische – Perspektive semantisch zu beinhalten scheint, bleibt HUSSERL doch dezidiert Philosoph. Zentral ist für ihn nach wie vor das erkenntnistheoretische Anliegen, also das Streben nach letzten Gewissheiten8). [65]

Bei dem, was die phänomenologisch orientierte Soziologie umtreibt, geht es hingegen nicht so sehr um unverrückbare Fundamente unseres Wissens, sondern um die Frage, wie die soziale Welt über sinnstiftende Bewusstseinsleistungen konstruiert und verändert wird. Sozialontologische Überlegungen – also Überlegungen hinsichtlich der Art und Weise, wie und warum es die soziale/gesellschaftliche Welt überhaupt und dann in einer konkreten Erscheinungsform gibt – stehen damit im Vordergrund. Dabei wird nicht nur von phänomenologischer Soziologie, sondern unter anderem auch von Protosoziologie (um zu illustrieren, dass es hier in gewissem Sinne um eine philosophische Vorreflexion zur Soziologie geht) oder von Sozialkonstruktivismus gesprochen (um deutlich zu machen, dass die soziale Welt als Konstruktion menschlicher Tätigkeit zu begreifen ist). Ich bevorzuge als Überschrift für dieses Kapitel den Begriff "Sozialontologie", insofern gefragt wird, was es in der gesellschaftlichen Wirklichkeit warum und wie gibt (zur Erinnerung: die Ontologie ist die philosophische Lehre vom Sein, d.h. die Lehre von dem, was es gibt). [66]

Von primärem Interesse ist also der Link zwischen Bewusstsein und der Sozialwelt. Letztere gilt als das, was sie ist, weil sie einen Sinnzusammenhang bildet und damit im subjektiven Erleben – also dort, wo Sinn grundlegend anzutreffen ist9) – ihr Fundament und ihre Baumaterialien findet. Dadurch jedoch, dass Menschen "gleich" erleben, gleiche Sinnzusammenhänge prozessieren, qua Sozialisation gleiche Relevanzsysteme oder Deutungsschemata aufweisen, wird die soziale Welt intersubjektiv erfahrbar, wird letztlich Verständigung über ihre objektive Geltung möglich. Der Sozialkonstruktivismus ist damit eine Perspektive, in der die soziale Welt als eine Welt von Bedeutungen bzw. von Sinn gilt. Es geht damit um nichts weniger als Bedeutung als Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es soziale Wirklichkeit geben kann. [67]

In besonders exponierter und ausgearbeiteter Weise finden wir diese Position in dem soziologischen Klassiker "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" von Peter L. BERGER und Thomas LUCKMANN. Ihr Vorgehen nennen die Autoren eine "phänomenologische Analyse" (BERGER & LUCKMANN 1980, S.22) und ihr Ergebnis eine "deskriptive Phänomenologie der invarianten alltagsweltlichen Strukturen" (LUCKMANN 1980, S.50). Das Argument lautet zugespitzt:

|

Wenn bestimmte soziale Phänomene denkbar sein sollen, dann müssen diese und jene sinnstiftenden Akte konstitutiv dahinter liegen. Diese Akte lassen sich auch als Konstruktionselemente oder als invariante Strukturen der gesellschaftlichen Wirklichkeit respektive von gesellschaftlichen Teilwirklichkeiten auffassen. [68] |

Welches sind nun genau die Konstruktionselemente nach BERGER und LUCKMANN? Zu nennen sind hier vor allem Objektivationen, Institutionen, Externalisierungen, Typisierungen, habitualisierte Handlungen, Legitimationen und Internalisierungen. Im Folgenden werden diese Elemente samt ihres Zusammenspiels vorgestellt und dann an einem kleinen Fallbeispiel erläuternd illustriert. [69]

Mit Objektivationen rekurrieren BERGER und LUCKMANN unter anderem auf den Hermeneutiker Wilhelm DILTHEY, der hierunter Manifestationen des Geistes, d.h. die von Menschen qua ihres Bewusstseins erzeugten Gegenstände der Sozial- und Kulturwelt begreift. Ein Beispiel: Bei einem Papierstreifen mit dem Aufdruck "5 Euro" handelt es sich nur deswegen um Geld, weil Menschen dies konsensual festgelegt haben und kontinuierlich daran glauben, dass es sich so verhält. [70]

Institutionen sind spezifische, hoch-verregelte und zugleich verbindliche Formen vergegenständlichter menschlicher Tätigkeit. Vor allem anderen ist hier die Sprache zu nennen. Die institutionale Welt gilt als eine historisch gewachsene Welt, die für die in ihr lebenden Individuen sinnhafte Strukturen und somit integrationsfähige Bedeutungen bereitstellt. Spezifische Verhaltensmuster werden über Institutionen den Menschen nahegelegt und viele ebenso denkbare ausgeschlossen. [71]

"Menschliche Existenz ist ab initio eine ständige Externalisierung. Indem der Mensch sich entäußert, errichtet er die Welt, in die hinein er sich entäußert. Im Prozeß der Selbstentäußerung projiziert er seinen subjektiv gemeinten Sinn auf die Wirklichkeit." (BERGER & LUCKMANN 1980, S.112) In dieser Aussage steckt gewissermaßen die Quintessenz des ganzen sozialontologischen Ansatzes: Menschen konstruieren eine für alle objektive (gleichwohl veränderbare) soziale Wirklichkeit, weil in ihrem Verhalten subjektive Bedeutung zum Ausdruck gelangt. [72]

Die wohl wichtigste Externalisierung stellt die Typisierung dar. Hierunter kann eine bestimmte, nur sprachlich einführbare, kategoriale Einteilung der Wirklichkeit verstanden werden, die in Folge von Sozialisation oder Erfahrung nahezu unbewusst gewählt wird. So "wissen" Studierende etwa, wie sie sich in einem Universitätsseminar gegenüber den Kommiliton/innen oder dem Dozenten/der Dozentin verhalten sollten. Sie wissen dies, weil sie zuvor die Situation, in der sie sich befinden, entsprechend kognitiv verorten. Bei der Typisierung handelt es sich gewissermaßen um ein "ich weiß schon Bescheid". [73]

Die Typisierung bewirkt, dass wir einer Person oder einer Situation einen bestimmten Platz innerhalb unseres persönlichen Koordinatensystems zuweisen. Wir gewinnen Verhaltenssicherheit, weil wir so im Umgang mit anderen auf Erfahrung bzw. auf "Rezeptwissen" (SCHÜTZ & LUCKMANN 1975, S.119) rekurrieren können. Erfolgen Typisierungen und Situationsdefinitionen in wechselseitiger Weise, wird angepasstes Verhalten ermöglicht. Es kommt zu einem interaktiven Aufbau sozialer Realität, weil geteilte Sinnordnungen und Rollenzuschreibungen etabliert wurden. [74]

Unter einer Habitualisierung wird eine bereits erprobte Handlungsweise verstanden, die in bestimmten Situationen abrufbereit zur Verfügung steht. Die Habitualisierung ist insofern ein ökonomisches Prinzip, als sie die potenzielle Handlungsvielfalt einschränkt oder sogar auf eine einzige Alternative begrenzt. Habitualisierte Handlungen sind dann die auf einem bewährten Handlungsmodell beruhenden konkreten Handlungsselektionen. Da ich etwa weiß, was ich zu tun habe, um in der Bäckerei ein Brötchen zu kaufen, kann ich dieses Handlungsmodell und die auf dessen Grundlage begründet erscheinenden Handlungen in neuen Situationen in habitualisierter und erfolgversprechender Weise anwenden. [75]

Mit Legitimationen sind Erklärungen und Rechtfertigungen gemeint. Insbesondere qua Sozialisation werden Menschen mit den stummen Selbstverständlichkeiten einer historisch gewachsenen, objektivierten Ordnung vertraut gemacht bzw. in diese unterwiesen. Die "Legitimation sagt dem einzelnen nicht nur, warum er eine Handlung ausführen soll und die andere nicht ausführen darf. Sie sagt ihm auch, warum die Dinge sind, was sie sind." (BERGER & LUCKMANN 1980, S.100) Dabei arbeiten solche Erklärungen und Rechtfertigungen gerade zu Beginn eines Sozialisationsprozesses mit recht einfachen semantischen Formeln. Denken wir hier etwa an "alle die simplen, üblichen Versicherungen: 'So ist das eben', 'Das macht man so' –, die frühesten und im großen und ganzen wirkungsvollsten Antworten auf die 'Warum'-Fragen des Kindes" (ebd., S.100f.). [76]

Eine Internalisierung ist eine "Einverleibung, durch welche die vergegenständlichte gesellschaftliche Welt im Verlauf der Sozialisation ins Bewußtsein zurückgeholt wird" (ebd., S.65). "Zurückholen" meint, dass das, was internalisiert wird, zuvor von Menschen über Externalisierung geschaffen wurde und nun zurück zum Menschen gelangt. Die Sozialisation operiert vorwiegend sprachlich und "domestiziert" gewissermaßen den Erfahrungsbereich des oder der Einzelnen in Richtung kollektiv akzeptierter Ordnungen einer Gemeinschaft; Deutungsmuster erhalten so Verbindlichkeitscharakter. Das so internalisierte Wissen ist insofern objektiv, als die in einer bestimmten Gesellschaft sozialisierten Individuen gelernt haben, die Welt so wie nahezu alle anderen zu interpretieren. Über sprachliche Bezeichnungen werden kollektive Sichtweisen auf Dauer gestellt und sozial kodifiziert. [77]

Insbesondere Sprache nimmt hinsichtlich der Internalisierung eine zentrale Position ein, weil alle Objektivationen ausschließlich hierüber subjektiv erfahrbar, repräsentierbar und speicherbar werden. Rollenadäquates Handeln setzt die Befolgung der innerhalb gesellschaftlicher Teilbereiche vorherrschenden Sprechweise voraus, womit das individuelle, sprachlich vorliegende Wissen von der Welt nicht lediglich als privates, sondern ebenso als gesellschaftliches Wissen anzusehen ist. Ich weiß, was in einer bestimmten Situation von mir erwartet wird und kann so entsprechende Handlungsselektionen vornehmen. Haben wir etwa eine Situation sprachlich als "Hilfeleistung" typisiert, so lässt sich das gesellschaftlich angemessene Rollenverhalten ableiten. [78]

Das Zusammenwirken der genannten Konstruktionselemente kann nochmals übersichtlich festgehalten werden:

Die Summe aller Objektivationen ist die gesellschaftliche Realität. Die Summe der von einem Kollektiv internalisierten Objektivationen ist die objektive soziale Realität dieses Kollektivs.

Objektivationen sind Ausdruck von Akten der Externalisierung. Über Externalisierung wird subjektiv gemeinter Sinn objektiviert und damit zum Bestandteil einer auch anderen Menschen zugänglichen Wirklichkeit.

Über Internalisierung wird objektive gesellschaftliche Realität individuell bewusstseinsfähig.

Reziproke Typisierungen entsprechen einer Aktualisierung von kollektiv internalisierten Objektivationen, sorgen für eine erfolgreiche und übereinstimmend geteilte Interpretation eines Ausschnitts der sozialen Realität und reproduzieren diesen Ausschnitt dadurch überdies.

Derart erfolgreiche reziproke Typisierungen ziehen habitualisierte Handlungsabläufe nach sich (und stellen selbst solche habitualisierten Handlungsabläufe dar, denn wenn Typisierungen sich einmal als erfolgreich erwiesen haben, werden sie immer wieder gewählt).

Legitimationen – also Erklärungen und Rechtfertigungen – und soziale Kontrollmechanismen sichern eine existente Wirklichkeitsordnung und damit kollektiv verbindliche Verhaltensweisen. [79]

Wenn wir uns das Ganze nun an einem Illustrationsbeispiel verdeutlichen, können wir rasch erkennen, welch ungeheure Komplexität selbst hinter scheinbar banalen Selbstverständlichkeiten des Alltags verborgen liegt. Nehmen wir etwa die folgende Situation: Ein Professor teilt den Studierenden ein Blatt Papier mit darauf notierten Fragen aus und sagt, jetzt werde eine Klausur zur Überprüfung des Lernerfolges geschrieben. Kurz darauf beginnen die Studierenden, die Fragen zu beantworten. Zwei Stunden später geben sie ihre Ergebnisvorschläge dem Professor ab. Wie lässt sich diese Situation auf Basis der genannten Konstruktionselemente rekonstruieren? [80]

Zunächst einmal ist die Objektivation, um die es hier vorrangig geht, eine Klausur. Damit es im konkreten Fall überhaupt zu einer solchen kommen kann, bedarf es ganz grundlegend (neben vielen anderen Elementen im Vorfeld) einer sprachlichen Externalisierung, nämlich der, dass der Professor sagt (d.h. festlegt), hierbei handele es sich nun um eine Klausur. Die Studierenden müssen ihrerseits internalisiert haben, was eine Klausur ist, und sie müssen die Situation infolgedessen entsprechend typisieren. Typisierungen sind auch hinsichtlich unserer Protagonisten erforderlich, d.h. Studierende und Professor müssen sich selbst und wechselseitig als eben solche betrachten. Die genannten Typisierungen wie auch die Ankündigung der Klausur oder das Austeilen des Aufgabenblattes durch den Professor sowie das Lösen der Aufgaben oder das Abgeben der Arbeitsblätter durch die Studierenden sind allesamt als habitualisierte Handlungen interpretierbar – diese Handlungen sind (i.d.R.) allen bekannt und werden in routinisierter Weise in vergleichbaren Situationen immer wieder gewählt. Dass die Klausur geschrieben wird, um den Lernerfolg zu überprüfen, stellt eine Legitimation dar. Die Klausur dient als sozialer Kontrollmechanismus zur Kodifizierung universitärer Leistungen, was schließlich noch über Zensuren sanktioniert wird. [81]

Graphisch könnte die Klausur im Rahmen der sozialontologischen Konzeption von BERGER und LUCKMANN wie folgt veranschaulicht werden.

Abbildung 6: "Ontologie" einer Klausur [82]

Belassen wir es bei dieser Darstellung. Nochmals: "Phänomenologisch" können wir diese Überlegungen deshalb nennen, weil die konstitutiven Akte, die ein soziales Phänomen erst möglich machen, analytisch als feste Strukturmuster (Typisierung, Legitimierung etc.) gekennzeichnet sind und dann mit situativem Anwendungsbezug (Studierende, Professor sagt, es werde eine Klausur geschrieben etc.) aufgefüllt werden. Dass ein solches Verständnis hinsichtlich der Entstehung gesellschaftlicher Wirklichkeit dann insbesondere auf kritische Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen eine starke Anziehungskraft ausübt, liegt auf der Hand: Jede gesellschaftliche Struktur lässt sich so grundsätzlich als Ergebnis von Herrschaftsprozessen rekonstruieren. Es würde den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen, wollte ich hierauf genauer eingehen. Mit der auf Harold GARFINKEL (1984) gründenden Ethnomethodologie und der maßgeblich von Michel FOUCAULT (1991) inspirierten Diskurstheorie sollen aber zumindest zwei prominente Richtungen, die auf diesem Terrain anzutreffen sind, benannt werden. Nachfolgend wird es konkreter als bisher um den empirischen respektive forschungspraktischen Aspekt der Phänomenologie in der Soziologie gehen. [83]

7.2 Phänomenologie und qualitative Sozialforschung

In der qualitativen Sozialforschung hat die Phänomenologie deutliche Spuren hinterlassen. Dabei können wir analytisch einmal die Phänomenologie als eine Deskriptionsmethode und ein anderes Mal als Methodologie bzw. Forschungshaltung auffassen. Als Deskriptionsmethode findet sie sich klassischer Weise (aber keineswegs ausschließlich) im Bereich explorativer Untersuchungen, also wenn es darum geht, ein Gegenstandsfeld zunächst einmal zu erfassen, es so darzustellen, wie es ist. Dahinter verbirgt sich nun die methodologische Anforderung, ein solches Feld nicht schon vorab durch wissenschaftliche Strukturierungen und/oder vorgefasste Meinungen zu überlagern, da sich nur dadurch ein so weit als möglich unverstellter Blick auf die "Sachen selbst" werfen lässt. [84]

Insofern haben wir es hier im weitesten Sinne mit der HUSSERLschen Epoché zu tun. Freilich wollte HUSSERL mit der Epoché zum Wesen der Dinge, zu letzten, nur im Bewusstsein anzutreffenden Wahrheiten vorstoßen. Das Ansinnen der meisten qualitativen Forscher und Forscherinnen nimmt sich im Vergleich dazu wohltuend bescheiden und (im doppelten Wortsinne) realistisch aus. Die Außenwelt wird keineswegs in Klammern gesetzt. Sowohl Forschende wie deren Gegenstand – der nun eben vielfach mit dem Ausdruck "Phänomen" belegt wird – gilt als Teil derselben. Wir haben es mit mehr als bloß Denken und Gedachtem, cogito und cogitatum zu tun. Dennoch aber bleibt dem Bewusstsein auch in der qualitativen Sozialforschung seine dominante Rolle erhalten, weil letztlich – wie im Rahmen der sozialontologischen Überlegungen oben dargestellt – die objektive soziale Welt als Ergebnis des subjektiven Handlungssinns der Akteure und Akteurinnen angesehen wird. Und genau diesen Handlungssinn gilt es nun in seiner sozialweltkonstituierenden Dynamik – mit diversen, an dieser Stelle freilich nicht weiter darzulegenden, Erhebungs- und Auswertungsverfahren –zu rekonstruieren. [85]

Der HUSSERL-Schüler und "Godfather" der phänomenologischen Soziologie, Alfred SCHÜTZ (1971, S.7), sprach deswegen auch von "Konstruktionen zweiten Grades: Konstruktionen jener Konstruktionen, die im Sozialfeld von den Handelnden gebildet werden, deren Verhalten der Wissenschaftler beobachtet und in Übereinstimmung mit den Verfahrensregeln seiner Wissenschaft zu erklären versucht." In einer anderen Diktion lässt sich sagen, Forschende rekonstruieren den Sinn der Alltagswelt, indem sie ihre "Entselbstverständlichung" (BREUER & SCHREIER 2007, S.19) betreiben, d.h. ihre voraussetzungsvolle Vertrautheit problematisieren und so ihre Unwahrscheinlichkeit aufzeigen. [86]

"Unwahrscheinlichkeit" meint, dass alles auch ganz anders sein könnte, dass keineswegs eine konkrete Lebenswelt schicksalhaft so sein muss, wie sie eben ist, sondern von den in ihr Handelnden geschichtlich konstruiert und gegenwärtig stabilisiert oder verändert wird. Dennoch: Auch wenn eine Lebenswelt nicht notwendig eine bestimmte inhaltliche Gestalt aufweisen muss, so gilt, dass sie konstitutiv ganz bestimmter sinnstiftender Akte bedarf, Akte also, die sich als sachlogische Konstruktionselemente oder als invariante Strukturen in jeder denkbaren Lebenswelt finden müssen: Ob Feuerwehrhauptmann, Key-Account-Manager oder Medizinmann – ohne Typisierungen geht es nicht, aus Menschen so etwas zu machen. [87]

Wie kommt man nun aber methodisch an die inhaltlichen Konstruktionen der Akteure und Akteurinnen bzw. die konkreten Sinnstrukturen der Alltagswelt heran? Eine Antwort hierauf erhalten wir, wenn wir uns überlegen, wie diese denn diesen Sinn setzen. Da Sinn nun einmal nicht in der Welt ist wie ein Stein am Wegesrand, benötigen wir ein Medium, genauer: wir benötigen Symbole. Das ausgefeilteste Symbolsystem ist die menschliche Sprache. Aber auch Trauringe, Irokesenfrisuren oder Uniformen eignen sich ganz hervorragend, um Sinn zu prozessieren. Sie teilen uns in unserem Kulturkreis unter anderem mit: "Ich bin verheiratet." "Ich bin gesellschaftskritisch eingestellt." "Halte dich an die Verkehrsregeln!" Mit anderen Worten: Wenn Symbole – und hier vorrangig Sprache – die Bausteine sind, aus denen eine sinnhafte soziale Wirklichkeit besteht, dann müssen wir uns methodisch um Symbole, Sprache, Kommunikation kümmern, wollen wir zum "Wesen" dieser Wirklichkeitsform vorstoßen.

→ Aber kann eine Analyse von sprachlichen Prozessen noch irgendetwas mit dem ursprünglichen Ansinnen HUSSERLS zu tun haben? Wie können wir denn die Dinge so sehen, wie sie selber sind, wenn wir sie doch immer nur in ihrer sprachlichen Vermittlung sehen? Sind sie denn dann nicht schon gefiltert und eben nicht mehr die Sachen selbst? [88]

***

Nun, wir schauen uns ja nicht einfach bloß Worte an, sondern wir "erschauen" unmittelbar die Realität. Nämlich jene Realität, die uns – und da sind wir plötzlich doch wieder ziemlich nahe bei HUSSERL – im Bewusstsein als sprachlich Vermeintes zur Gegebenheit kommt. Es kann daher durchaus von einer "linguistischen Phänomenologie" gesprochen werden (vgl. hierzu AUSTIN 1979). Diese unterscheidet sich von der klassischen Variante vorrangig darin, dass Erkenntnis nicht als intuitives Erfassen eines irgendwie existierenden Wesens, sondern als kognitiv-sprachliches Begreifen einer sprachlich strukturierten Ordnung, die auch gar nicht anders als sprachlich strukturiert überhaupt vorstellbar ist, konzipiert wird. [89]