Volume 26, No. 3, Art. 1 – September 2025

Die qualitative Sekundäranalyse in der Organisationsentwicklung: eine Fallstudie zur Entwicklung eines Instruments zur Bewertung der Veränderungsbereitschaft von Beschäftigten in der Kinder- und Jugendarbeit

Oliver Hachmeier

Zusammenfassung: Bei der Optimierung interner Abläufe und Prozesse handelt es sich um ein gemeinsames Ziel in allen Organisationen. Eine solide und aussagekräftige Datengrundlage erweist sich als unerlässlich, um dieses Ziel zu erreichen. Denn ohne entsprechende Informationen lassen sich Veränderungsmaßnahmen nicht effektiv planen und durchführen. Häufig liegen in betrieblichen Organisationen qualitativ auswertbare Materialien vor. Dabei eignet sich die qualitative Sekundäranalyse als Forschungsstrategie in der Organisationsentwicklung, um diese bereits vorhandenen Materialien zu nutzen und in Bezug auf neue Fragestellungen auszuwerten. Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, mögliche Anwendungsfelder der qualitativen Sekundäranalyse in der Organisationsentwicklung aufzuzeigen. Dabei wird die qualitative Sekundäranalyse am Beispiel der Entwicklung eines Instruments zur Bewertung der individuellen Veränderungsbereitschaft von Beschäftigten in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt, wobei bereits vorhandene qualitative Interviews aus der Organisationsentwicklung als Sekundärmaterialien genutzt wurden. Es hat sich gezeigt, dass die qualitative Sekundäranalyse sowohl in Bezug auf die Ergebnisse als auch unter einer forschungsökonomischen Perspektive eine geeignete Strategie für die im Rahmen der Untersuchung bearbeitete Fragestellung darstellte.

Keywords: qualitative Sekundäranalyse; qualitative Inhaltsanalyse; Organisationsentwicklung; Change-Management; Veränderungsbereitschaft

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Veränderungsbereitschaft und Bereitschaftsfaktoren

3. Methodische Umsetzung

4. Ergebnisse der Studie

5. Schlussbetrachtung

Qualitativen Forschungsmethoden kommt in der Organisationsentwicklung eine essenzielle Rolle in Bezug auf detaillierte Einblicke in komplexe Dynamiken zu. Diese können dazu beitragen, die subjektiven Erfahrungen und Perspektiven der Beschäftigten zu erfassen sowie Informationen für die Gestaltung von Veränderungsprozessen zu liefern (DICK, SCHULZE & WEHNER 2020). So findet sich in betrieblichen Organisationen eine Vielzahl potenziell verwertbarer Materialien, die mit qualitativen Methoden analysiert werden können. Hierzu zählen beispielsweise Protokolle, Gesprächsnotizen, Auditberichte sowie bereits durchgeführte qualitative Studien (SHERIF 2018). Bereits früh wurde eine umfassende Schwerpunktausgabe zu qualitativer Sekundäranalyse in FQS veröffentlicht (CORTI, WITZEL & BISHOP 2005) und damit ein deutliches Interesse an dieser Methode signalisiert. Allerdings beschrieb SHERIF (2018) mehr als ein Jahrzehnt später die qualitative Sekundäranalyse nach wie vor als relativ wenig genutzt. Diese zeitliche Diskrepanz deutet darauf hin, dass die Herausforderungen, die schon im Jahr 2005 identifiziert worden waren, weiterhin bestehen sowie die breite Akzeptanz und Anwendung der qualitativen Sekundäranalyse behindern. Dazu gehören etwa der Zugang zu Daten, Fragen der Vertrauenswürdigkeit und insbesondere das Problem der Dekontextualisierung, wie es etwa von GILLIES und EDWARDS (2005), MEDJEDOVIĆ (2014), SHERIF (2018) und VAN DEN BERG (2005) angesprochen wurde. [1]

Bei dieser Dekontextualisierung handelt es sich um eine Herausforderung, da sie das Risiko birgt, dass die ursprüngliche Bedeutung sowie der hohe Informationsgehalt der qualitativen Daten aufgrund des Verlusts von Kontextinformationen nicht vollständig erfasst werden können. So deuteten GILLIES und EDWARDS (2005) in ihrer Studie zur Erforschung von Familien im sozialen Wandel darauf hin, dass die qualitative Sekundäranalyse jeweils an den Forschungsgegenstand angepasst werden müsse, um kontextuelle Besonderheiten zu berücksichtigen. Im Rahmen meiner Fallstudie aus der Organisationsentwicklung versuchte ich deshalb, das Problem der Dekontextualisierung zu minimieren, indem qualitative Materialien aus den beteiligten Organisationen für die Sekundäranalyse herangezogen wurden. [2]

Entsprechende betriebliche Materialien lassen sich mit qualitativen Sekundäranalysen untersuchen. Bereits in den 1960er-Jahren wurden erste Ideen zur wiederholten Verwendung qualitativer Interviewmaterialien mit neuen Fragestellungen entwickelt. Dennoch werden qualitative Sekundäranalysen in der Organisationsentwicklung bislang noch eher selten genutzt (SHERIF 2018). Sie finden dort Anwendung, wo neue oder ergänzende Fragen an bereits vorhandene Materialien gestellt werden (MEDJEDOVIĆ 2014). Ihr besonderes Potenzial besteht in der Möglichkeit, Daten mehrerer Studien zusammenzuführen, auch wenn diese zu unterschiedlichen Zeiten, an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Themen erhoben wurden (a.a.O., siehe auch MEDJEDOVIĆ & WITZEL 2005). In diesem Zusammenhang liegt ein Vorteil darin, dass sich bereits vorhandene Materialien nutzen lassen, anstatt neue qualitative Studien mit hohem finanziellem und zeitlichem Aufwand durchzuführen (SHERIF 2018). [3]

Im Zuge der hier vorgestellten Untersuchung wurden 26 Interviews aus sieben thematisch unterschiedlichen qualitativen Studien zusammengefasst und unter einer neuen Fragestellung betrachtet. Sämtliche Interviews waren in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit erhoben worden, weshalb sie sich als Sekundärmaterial eigneten, um ein Instrument zu entwickeln, mit dem sich die Veränderungsbereitschaft von Beschäftigten in solchen Einrichtungen bewerten lässt. [4]

Die Untersuchung basiert auf einer von HOLT, ARMENAKIS, FEILD und HARRIS (2007) durchgeführten Studie, die sich der Entwicklung eines Instruments zur Messung der individuellen Veränderungsbereitschaft im betrieblichen Umfeld widmeten. Dazu wurden spezifische intrapersonelle Faktoren bestimmt, die hohen Einfluss auf die individuelle Veränderungsbereitschaft nahmen. In der wissenschaftlichen Diskussion zum Thema Veränderungsbereitschaft spielen diese sogenannten Bereitschaftsfaktoren eine bedeutende Rolle (ARMENAKIS, BERNERTH, PITTS & WALKER 2007; HOLT et al. 2007; OREG, BARTUNEK, LEE & DO 2018; RAFFERTY, JIMMIESON & ARMENAKIS 2013). [5]

Ausgehend von HOLT et al. (2007) ging es in meiner Studie auch darum zu untersuchen, ob und inwiefern die in den USA als besonders einflussreich identifizierten Faktoren zur Bewertung der individuellen Veränderungsbereitschaft in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland angewendet werden können. [6]

HOLT et al. diskutierten die Entwicklung eines quantitativen oder qualitativen Instruments zur Bewertung der individuellen Veränderungsbereitschaft und entschieden sich für die Entwicklung eines quantitativen Messinstruments, um die "allgemeine Veränderungsbereitschaft" (SZEBEL 2015, S.15) von Beschäftigten zu messen. Der Fokus lag dabei auf großen und international tätigen Unternehmen. Während für HOLT et al. (2007) mit Blick auf die Größe der Unternehmen die Effizienz des entwickelten Instruments im Vordergrund stand, ist diese in meinem Fall aufgrund der überschaubaren Größe der meisten Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit weniger relevant. In solchen Einrichtungen erfolgen Veränderungen häufig auf der Ebene individueller Arbeitsroutinen oder in der Teamarbeit, z.B. aufgrund konzeptioneller Veränderungen der pädagogischen Arbeit. Geplante Veränderungen haben daher oft begrenzte Auswirkungen und betreffen in vielen Fällen lediglich einzelne oder wenige Beschäftigte. Mit dem Fokus auf einen im Vergleich zu HOLT et al. deutlich kleineren Personenkreis wollte ich ein qualitatives Instrument entwickeln, um eine "spezifische Veränderungsbereitschaft" (SZEBEL 2015, S.15) hinsichtlich konkreter Veränderungen von Aufgaben und Arbeitssituationen evaluieren zu können. Es stand daher die Qualität der erhobenen Daten auf der Ebene einzelner Beschäftigter oder kleiner Teams im Mittelpunkt. [7]

Insbesondere dort, wo es in Organisationen um die Mikroebene geht, auf der Leitungskräfte und Beschäftigte in beruflichen Beziehungen miteinander agieren und Arbeitsbeziehungen gestalten (VAN WIJK, ZIETSMA, DORADO, DE BAKKER & MARTI 2018), bedarf es eines offenen Zugangs zum Untersuchungsgegenstand, wie er durch qualitative Methoden möglich ist (FLICK, VON KARDORFF & STEINKE 2019). Dies gilt insbesondere auch, da entsprechende Studien in der Organisationsentwicklung häufig einen explorativen Charakter aufweisen (KAUNE 2010). [8]

Gleichwohl stellt das Instrument von HOLT et al. (2007) eine valide Basis dar, weil es die Möglichkeit bietet, mit empirisch fundierten Bereitschaftsfaktoren zu arbeiten, mit denen zum einen die Veränderungsbereitschaft auf der Ebene der einzelnen Beschäftigten erhoben werden kann sowie zum anderen auch eine Zusammenfassung auf höheren Ebenen wie etwa Teams und Abteilungen. Deshalb sollte das quantitative Messinstrument von HOLT et al. für das betriebliche Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendeinrichtungen zu einem qualitativen Instrument weiterentwickelt werden, denn qualitative Daten bieten in der Analyse für die Organisationsentwicklung deutlich mehr Gehalt als quantitative Daten (MEY & MRUCK 2020). [9]

An diesem Beispiel soll das Potenzial der qualitativen Sekundäranalyse für die praxisbezogene Organisationsentwicklung aufgezeigt werden. Es bietet die Möglichkeit, die Stärken der qualitativen Sekundäranalyse – nämlich die Nutzung bereits vorhandener Daten zur Beantwortung neuer Forschungsfragen – in einem praxisrelevanten Kontext darzustellen. Für die hier vorgestellte Fallstudie lagen bereits archivierte qualitative Daten aus Studien zur Organisationsentwicklung vor und konnten zusammengefasst genutzt werden, indem Interviews aus verschiedenen Organisationsentwicklungsprojekten zusammengeführt und unter einer neuen Fragestellung betrachtet wurden (MEDJEDOVIĆ 2020). Dies erlaubte eine wiederholte und ressourcenschonende Nutzung des vorhandenen Materials. Im Ergebnis liefert die Studie ein Instrument zur Bewertung der individuellen Veränderungsbereitschaft. Dieses Instrument lässt sich beispielsweise von Leitungskräften, Personalabteilungen oder im Change-Management in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit nutzen, um Veränderungsprozesse effektiver zu gestalten sowie die Akzeptanz von Veränderungen bei den Beschäftigten zu erhöhen. [10]

Im Folgenden wird zunächst der theoretische Hintergrund zur Veränderungsbereitschaft von Beschäftigten dargestellt. Dabei wird insbesondere die Bedeutung von Bereitschaftsfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung von Veränderungsprozessen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit herausgearbeitet (Abschnitt 2). Anschließend wird die methodische Umsetzung der qualitativen Sekundäranalyse beschrieben (Abschnitt 3), bevor die Ergebnisse der Studie dargelegt werden (Abschnitt 4), die ich im abschließenden Abschnitt 5 diskutiere. [11]

2. Veränderungsbereitschaft und Bereitschaftsfaktoren

In der täglichen Praxis sind viele Veränderungsprojekte schwer umzusetzen oder erreichen aufgrund von Widerständen aufseiten der Beschäftigten nicht die beabsichtigte Wirkung (KLEIN & SORRA 1996). Aber insbesondere deren Bereitschaft ist für den Erfolg solcher Vorhaben entscheidend (RAFFERTY et al. 2013). In Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit wiederum ergibt sich eine Vielzahl von Veränderungssituationen. Durch die direkte Betroffenheit bedarf es aufseiten der Beschäftigten der Bereitschaft, sich an diese Veränderungen anzupassen (FREUND & STOTZ 2021; KAUFFELD, ENDREJAT & RICHTER 2019). Hieraus ergibt sich unmittelbar die Relevanz eines Instruments zur Evaluation von Bereitschaftsfaktoren. [12]

Die individuelle Veränderungsbereitschaft stellt ein etabliertes, einstellungsbezogenes Konstrukt dar, das kognitive, affektive und verhaltensbezogene Komponenten beinhaltet. Die drei Komponenten stehen in enger Beziehung zueinander und beeinflussen sich wechselseitig. Ihre Ausprägungen nehmen in unterschiedlichem Umfang Einfluss auf die individuelle Veränderungsbereitschaft und führen zu unterschiedlichen Einstellungen sowie Verhaltensweisen (ARMENAKIS et al. 2007; HOLT et al. 2007; OREG et al. 2018; RAFFERTY et al. 2013). Veränderungsbereitschaft wurde zudem als eine persönliche Disposition und damit als ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal von Beschäftigten beschrieben (LOHSE 2020). [13]

In betrieblichen Veränderungsprozessen geht es darum, Konflikte und Widerstände so weit wie möglich zu verhindern sowie einen Zustand der Bereitschaft zu erzielen (HOLT et al. 2007; SCHAFF & HOJKA 2018). Der Fokus des im Rahmen meiner Studie entwickelten Instruments liegt deshalb auf Bereitschaftsfaktoren, da diese als Einflussgrößen eine starke Wirkung auf die individuelle Veränderungsbereitschaft und damit auf Einstellungen und Verhaltensweisen der Beschäftigten in Veränderungsprozessen haben. [14]

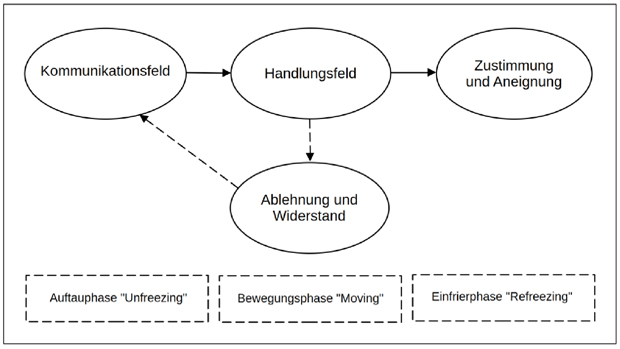

Die Bewertung der individuellen Veränderungsbereitschaft bei Beschäftigten geschieht möglichst bereits im Vorfeld und bildet somit den Ausgangspunkt für mögliche und frühzeitige Interventionen durch die Leitungskräfte. Dadurch können Ängste und Widerstände vermieden und die Akzeptanz verbessert werden (HOLT et al. 2007; LOHSE 2020). Daher kann eine möglichst frühzeitige Befragung und Intervention durch Leitungskräfte Beschäftigte in Veränderungssituationen motivieren sowie deren Veränderungsbereitschaft fördern (HEYDER 2014; MUDULI 2017). [15]

In ihrer Studie identifizierten HOLT et al. (2007, S.251) fünf Bereitschaftsfaktoren, die im betrieblichen Kontext von befragten Leitungskräften als besonders einflussreich bewertet wurden: "Self-Efficacy" (Zuversicht, Veränderungen mit eigenen Ressourcen bewältigen zu können), "Personal Valence" (Zuversicht hinsichtlich persönlicher Vorteile im Rahmen von Veränderungen), "Management Support" (Hoffnung auf Unterstützung durch übergeordnete Stellen), "Organizational Valence" (Hoffnung auf Vorteile für die Einrichtung bzw. Organisation durch Veränderungen) und "Discrepancy" (Einsicht in Notwendigkeit von Veränderungen); siehe ausführlicher Abschnitt 4. Ich wollte untersuchen, ob sich diese Faktoren, die stark auf die individuelle Veränderungsbereitschaft einwirken, im Sekundärmaterial in Aussagen der interviewten Personen auch für deutsche Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit finden lassen würden. [16]

Das Design basierte auf einer qualitativen Sekundäranalyse (MEDJEDOVIĆ 2014), in deren Rahmen kategoriengeleitet eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt wurde (MAYRING 2000, 2019). Hierzu wurden Transkripte von Leitfadeninterviews herangezogen, die in verschiedenen Projekten zur Organisationsentwicklung zwischen 2011 und 2016 in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit erhoben worden waren. Dabei handelte es sich um Fallstudien zu verschiedenen Themen der Organisationsentwicklung. Gegenstand der ausgewählten Untersuchungen waren die folgenden Themen:

demografischer Wandel (drei Interviews),

Probleme und Potenziale der Teamarbeit in der Berufsvorbereitung (fünf Interviews),

Personalführung in altersgemischten Teams (zwei Interviews),

Teamarbeit in altersgemischten Teams (fünf Interviews),

Digitalisierung der Kommunikation (fünf Interviews),

Fusion von Abteilungen (drei Interviews),

Teamarbeit in multikulturellen Teams (drei Interviews). [17]

Es handelte sich in allen Fällen um Leitfadeninterviews, die mittels qualitativer Inhaltsanalysen ausgewertet worden waren. Die Ergebnisse wurden in anschließenden Workshops innerhalb eines Verbandes der Kinder- und Jugendarbeit zur Erarbeitung von träger- und einrichtungsspezifischen Konzepten der Organisationsentwicklung angewandt. Durch eine vergleichende Perspektive in der Arbeit mit dem qualitativen Material (BRÜSEMEISTER 2008) entstanden angepasste Konzepte, die sich an den jeweiligen Herausforderungen unterschiedlicher Organisationen orientierten. Ich nutzte die Sekundärmaterialien als Quelle für meine Studie, da die Interviews zwar unter anderen Fragestellungen, aber während betrieblicher Veränderungssituationen geführt worden waren, sodass ein unmittelbarer Erfahrungshintergrund bei den Interviewten vorlag. [18]

Das ausgewählte Interviewmaterial wurde mit einer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, bei der grundsätzlich kategoriengeleitet gearbeitet wird: "Die Textauswertung ist [...] selektiv auf das Kategoriensystem beschränkt. Textgehalte, die nicht in Kategorien angesprochen werden" (MAYRING 2019, §3), bleiben unberücksichtigt. Dieses Vorgehen führt zu einer deutlichen Reduzierung des Materials auf relevante Inhalte (siehe auch MAYRING 2000, Abschnitt 4.2). Die Bereitschaftsfaktoren von HOLT et al. (2007) bildeten für die Auswertung jeweils eine Kategorie und damit jeweils einen Filter für die Sichtung der Interviews. In einem ersten deduktiven Materialdurchgang wurden so für die vorab festgelegten Kategorien passende Textstellen codiert. Dieses Textmaterial wurde schließlich themenbezogen den entsprechenden Kategorien zugeordnet (DANNER-SCHRÖDER & MÜLLER-SEITZ 2023). Grundlage für die Auswahl von Textstellen war die Beschreibung der Inhalte einer Kategorie (siehe Tabellen 2 und 3). [19]

In einem ergänzenden zweiten Materialdurchgang wurde das Sekundärmaterial induktiv dahin gehend untersucht, ob sich Hinweise auf neue und bis dahin nicht bekannte Bereitschaftsfaktoren finden lassen würden: Es ging also nicht um die Bewertung des Materials hinsichtlich bereits vorliegender und bekannter Faktoren, sondern um das Entdecken neuer Faktoren, die noch nicht im Instrument von HOLT et al. (2007) enthalten waren. Auch hier wurden entsprechende Textstellen codiert und thematisch zusammengefasst. Auf diese Weise entstanden induktiv neue Kategorien aus dem Material (MAYRING 2000). [20]

In diesem zweiten Schritt wurden "die Kategorien in einem zirkulären Prozess sorgfältig schrittweise an das Material angepasst" (MAYRING 2019, §12). Ein iteratives Vorgehen ist notwendig, um Daten und Theorien wiederholt abzugleichen und auf diesem Weg Muster, Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Materialanalyse zu erkennen (DANNER-SCHRÖDER & MÜLLER-SEITZ 2023). Auf diese Weise konnten zwei weitere Bereitschaftsfaktoren ermittelt (siehe Tabelle 3) und das Instrument von HOLT et al. (2007) konnte für einen Einsatz in deutschen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit ergänzt werden (siehe Abbildung 1). [21]

In der vorliegenden Studie ließen sich alle fünf Bereitschaftsfaktoren von HOLT et al. (2007) im Sekundärmaterial identifizieren. In den folgenden Tabellen 1 und 2 sind die fünf Bereitschaftsfaktoren aus der Studie von HOLT et al. dargestellt und mit Textstellen belegt. Anschließend werden die beiden neu eruierten Bereitschaftsfaktoren vorgestellt (Tabelle 3).

|

Bereitschaftsfaktor / Kategorie |

Beschreibung und Textbeispiele |

|

Self-Efficacy |

Zuversicht von Beschäftigten, dass sie die geplante Veränderung aufgrund eigener Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen erfolgreich bewältigen können. "Da muss die entsprechende Software aber auch richtig gut in den Arbeitsprozess eingebunden werden. Und dazu braucht man Kenntnisse und möglichst auch Praxiserfahrung, sonst kriegt man das nicht umgesetzt. Ich finde gut, dass wir das endlich machen. Probleme sehe ich in der Umsetzung für mich jetzt nicht" (Studie 1, Interview 1). "Wenn ich jetzt was suche, muss ich nur zwei- oder dreimal mit der Maus klicken, und schon habe ich das Dokument und muss nicht durch mehrere Büros wie früher, um irgendwelche Ordner zu finden. Das hat für meine Arbeit deutlich was gebracht" (Studie 4, Interview 1). "Der Wunsch und die Anfrage gingen von unserem alten Arbeitgeber aus. Dort wollte man sich inhaltlich anders aufstellen und dazu passt die Berufsvorbereitung nicht besonders. Und wenn sie nur so wenige Plätze anbieten, lohnt sich das finanziell kaum, und sie haben aber viel Aufwand. Und im [...] (Name der Einrichtung) gibt es ja bereits die BvB [Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme]. Das passt ja. Ich denke, dass der Wechsel für mich gut war" (Studie 7, Interview 2). |

|

Personal Valence |

Zuversicht von Beschäftigten, dass die geplante Veränderung persönliche Vorteile bringen wird. "Wir haben unsere Teams mit Notebooks ausgestattet und damit können die dann auch zu Hause arbeiten. Vor allem unsere Teilzeitkräfte, meistens Mütter mit Kindern, nehmen das gerne in Anspruch. Klappt auch gut. Gerade beim Homeoffice merkt man das. Und ich bekomme oft positive Rückmeldungen deshalb, dass sich Arbeit und Privates besser miteinander verbinden lassen" (Studie 2, Interview 5). "Aber auf den Punkt gebracht: Die meisten haben, wenn man an die Bezahlung denkt, deutliche Vorteile, hierzubleiben" (Studie 5, Interview 2). "Bei den Arbeitsbedingungen haben wir viele Möglichkeiten der Teilzeit und flexibler Arbeitszeiten eingeführt. Das wird auch sehr gut angenommen und bietet doch auch ziemliche Vorteile für einige" (Studie 6, Interview 1). |

|

Organizational Valence |

Zuversicht von Beschäftigten, dass die angestrebte Veränderung Vorteile und Nutzen für die Organisation bringen wird. "Mit besseren Personalschlüsseln können wir Eigenwerbung machen für unsere Arbeit. Das ist ja auch wichtig, denn letztlich müssen beispielsweise Eltern ihre Kinder bei uns anmelden. Das machen sie nur dann, wenn sie ihr Kind gut versorgt wissen" (Studie 1, Interview 3). Bei uns ist es so, dass wir in der Tat versuchen, möglichst viele unserer Leitungs- und Arbeitsprozesse nach und nach digitaler zu gestalten. Eben auch weil wir viele teilzeitbeschäftigte Frauen im pädagogischen Bereich beschäftigt haben. Deshalb suchen wir nach Möglichkeiten, Familie und Arbeit besser zu verbinden und so als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden" (Studie 2, Interview 3). "Aber das ist bei uns ja leider oft nicht so wegen Krankheit, Fluktuation und der Arbeitsmarktsituation und dem Fehlen von Arbeitskräften. Wobei das bei uns natürlich auch so ist, dass wir nicht ganz nach Tarif zahlen, und das macht es besonders schwierig, überhaupt die richtigen Bewerber zu finden" (Studie 4, Interview 4). |

|

Discrepancy |

Zuversicht von Beschäftigten, dass notwendige Gründe für die angestrebte Veränderung bestehen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus erkannten Widersprüchen und Missverhältnissen zwischen dem aktuellen und einem angestrebten Zustand. "Na ja, ich habe ja grade über ausländische Fachkräfte gesprochen und die Schwierigkeiten für kleinere Einrichtungen bei der Umsetzung. Das ist kaum in der Praxis machbar. Auf der anderen Seite wird es demnächst fast zwingend notwendig werden. Wir machen uns in der Leitung Gedanken über Möglichkeiten. Weil wir auch davon ausgehen, dass wir so einige unserer Personalprobleme lösen können" (Studie 1, Interview 1). "Die Digitalisierung ist aber aus meiner Sicht zwingend notwendig, um zukünftig pädagogische Prozesse für die Jugendlichen zu gestalten. Die sind ja schon viel weiter wie wir. Und wir müssen die Jugendlichen erreichen, sonst verlieren wir sie" (Studie 4, Interview 3). "Aber in der Tendenz kann ich davon ausgehen, dass jüngere Mitarbeiter andere Vorstellungen von ihrem Arbeitsplatz haben. Das betrifft beispielsweise die Arbeitszeiten. Also der Gesamtumfang und die Lage der Zeiten. Eben sehr viel Individueller. Das verändert die Zusammenarbeit und das Miteinander und ich bin an der Stelle nicht ganz so begeistert, weil das Wir dabei etwas verloren geht. Das ist insgesamt nicht so negativ, wie es sich vielleicht anhört. Wir müssen eben damit arbeiten" (Studie 5, Interview 3). |

Tabelle 1: im ausgewerteten Material nachgewiesene Bereitschaftsfaktoren (nach HOLT et al. 2007) [22]

Im Verlauf der zweiten induktiven Durchsicht des Materials zeigte sich an mehreren Textstellen, dass das private und berufliche Umfeld einen deutlichen Einfluss auf die Veränderungsbereitschaft nahm und somit als Bereitschaftsfaktor gewertet werden konnte. Da in der Studie von HOLT et al. bereits der Bereitschaftsfaktor Management Support vorhanden war und die Leitungskräfte zum beruflichen Umfeld zählen, wurde darauf basierend der Bereitschaftsfaktor Soziales Umfeld gebildet. Dieser enthält den bereits bestehenden Bereitschaftsfaktor Management Support sowie die ergänzenden Inhalte aus dem privaten wie beruflichen sozialen Umfeld. Damit ist die Unterstützung durch Leitungskräfte weiterhin ein relevanter Einflussfaktor in Veränderungssituationen. Allerdings ist deutlich geworden, dass es sich bei Leitungskräften nicht um den einzigen sozialen Einflussfaktor handelt (Tabelle 2).

|

Bereitschaftsfaktor / Kategorie |

Beschreibung und Textbeispiele |

|

Soziales Umfeld (vorher: Management Support) |

Zuversicht von Beschäftigten, dass das betriebliche und private soziale Umfeld die angestrebte Veränderung unterstützen wird. "Denn die Leitungen haben doch einen Einfluss darauf, ob die Nutzung mehr oder weniger stark eingefordert wird. Wenn eine Leitung sich in Besprechungen negativ über die EDV äußert und selber das nicht machen will, braucht man sich nicht zu wundern, dass es in den Einrichtungen Probleme damit gibt. Das kann aber ebenso auch vom Betriebsrat kommen oder aus den Teams. Den Einfluss sollte man nicht unterschätzen" (Studie 2, Interview 1). "Besonders auch wenn es das Privatleben betrifft, also die Familie und Freunde. Besonders aber die Situation in der Familie. Änderungen der Arbeitszeiten sind oft ein richtig schwieriges Thema, wo es dann auch in der Familie Schwierigkeiten geben kann" (Studie 4, Interview 5). "Das Private wird deutlich wichtiger, in allen Altersgruppen. Verreisen mit Freunden und solche Dinge. Da müssen wir uns in unserer Zeitplanung auf die Freizeitwünsche einstellen. Auch eine neue Entwicklung und Herausforderung für uns" (Studie 5, Interview 3). |

Tabelle 2: im ausgewerteten Material nachgewiesener erweiterter Bereitschaftsfaktor [23]

Überdies konnte das Instrument um zwei weitere Bereitschaftsfaktoren ergänzt werden, die nicht im Instrument von HOLT et al. (2007) enthalten waren, nämlich Kundenbezogene Wertigkeit und Beteiligung (Tabelle 3):

|

Bereitschaftsfaktor / Kategorie |

Beschreibung und Textbeispiele |

|

Kundenbezogene Wertigkeit |

Zuversicht von Beschäftigten, dass die Kund:innen von der angestrebten Veränderung profitieren werden. Im Sozial- und Gesundheitswesen werden je nach Dienstleistungsbereich verschiedene Begriffe für Kund:innen genutzt. Die Formulierung Kundenbezogene Wertigkeit beinhaltet somit auch weitere Begriffe, etwa Klient:innen, Adressat:innen oder Patient:innen. "Es geht eben auch darum, die Menschen gut zu betreuen. Das ist schon etwas, das wir bieten müssen. Vielleicht erinnern Sie sich vor einigen Jahren an die Situation in den Altenpflegeeinrichtungen. Da gab es immer wieder Skandale wegen der schlechten Betreuung und Pflege. Da wurde von den Pflegenden auch immer wieder auf die Situation hingewiesen. Eben auf die eigene schwierige Situation der Pflegenden, aber ebenso auch auf die Situation der Gepflegten. Und das finde ich ziemlich typisch für unsere Arbeit. Also immer den Blick auf die Menschen, um die man sich kümmert" (Studie 1, Interview 1). "Wir müssen eigentlich unsere Arbeit noch stärker darauf ausrichten, dass wir für die Jugendlichen Übergänge gestalten. Eigentlich zählt nur der Beginn einer Ausbildung. Gut ist auch ein nachgeholter Schulabschluss, den bieten wir hier ja an. Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Für unsere Mitarbeiter stehen aber auch andere Dinge im Vordergrund, etwa die Persönlichkeitsentwicklung. Es ist allerdings anstrengend, die Prozesse weiter zu verändern, wenn die Mitarbeiter meinen, dass es den Jugendlichen nichts bringt" (Studie 4, Interview 2). "Unseren Mitarbeitenden geht es um die Jugendlichen. Sie haben ein großes Herz und wollen pädagogisch sinnvoll arbeiten. Und die Pädagogik war das, was früher die Arbeit und die Konzepte bestimmte. Heute geht es aber nicht unbedingt nur noch um die Jugendlichen, sondern um Dinge wie Finanzen, Auslastung der Maßnahme, Vermittlung in Ausbildung und Arbeit. Also orientiert an Zahlen. Das finden viele nicht gut und tun sich schwer damit" (Studie 5, Interview 1). |

|

Beteiligung |

Zuversicht von Beschäftigten, informiert zu werden und Einfluss nehmen zu können. "Dabei finde ich es wichtig, dass Änderungen auch in den Team- und Abteilungssitzungen diskutiert werden. Dafür muss es diese regelmäßigen Treffen geben" (Studie 2, Interview 4). "Sollten Probleme auftreten, versuche ich als Leitung erst einmal das Gespräch mit dem Team zu suchen und dann zu schauen, wo das Problem eigentlich liegen könnte" (Studie 5, Interview 1). "Das hat, so wie ich es insgesamt sehe, mit der Kommunikation unseres Hauptbieters, also unseres neuen Arbeitgebers, zu tun. Frau [...] und Herr [...] haben zusammen mit unserem alten Chef immer deutlich gemacht, worum es geht, und auch, dass man uns gerne vollständig als Team übernehmen würde. Das fanden wir alle schon richtig gut. Und es wirkte schon auch sehr wertschätzend" (Studie 7, Interview 1). |

Tabelle 3: im ausgewerteten Material erkannte ergänzende Bereitschaftsfaktoren [24]

In Abbildung 1 sind nun insgesamt sieben Bereitschaftsfaktoren dargestellt, die als Einflussgrößen in Bezug auf die individuelle Veränderungsbereitschaft erachtet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie individuell und situativ unterschiedlich wirken können. Diese sieben Bereitschaftsfaktoren erlauben die Bewertung der individuellen Veränderungsbereitschaft in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und dienen somit als Grundlage für die Kommunikation zwischen Leitungskräften und Beschäftigten.

Abbildung 1: relevante Bereitschaftsfaktoren [25]

Da Veränderungsprozesse in Organisationen häufig mit Modellen des Change-Managements umgesetzt werden, wurde das hier entwickelte Kommunikationsinstrument mit Abläufen aus dem Change-Management in Verbindung gesetzt. Hier handelt es sich in der Regel um die Gestaltung zeitlicher Abläufe in Phasenmodellen (HEYDER 2014; VAHS 2019). So stellte sich die Frage, wo die vorbereitende Kommunikation zwischen Leitungskräften und Beschäftigten zur Bewertung der Veränderungsbereitschaft in solchen Phasenmodellen verortet wird und wie die anschließenden Handlungen zur Umsetzung der vereinbarten Lösungen ablaufen. Dazu sollen die notwendigen Kommunikations- und Handlungsprozesse mit dem Phasenmodell verdeutlicht werden (Abbildung 2).

Abbildung 2: Modell Kommunikations- und Handlungsfelder [26]

Die Grundlage für das in dieser Arbeit entwickelte Modell der Kommunikations- und Handlungsfelder bildet das im Change-Management weitverbreitete Modell von LEWIN (1947), das die drei Phasen Unfreezing, Moving und Refreezing enthält (siehe auch VAHS 2019). Kommunikation, Handeln, Zustimmung und Ablehnung sind in diesen drei Phasen integriert.

Kommunikationsfeld: Das Kommunikationsfeld ist der Phase Unfreezing (erste Phase) zugeordnet. Hierin steht die Bewertung der individuellen Veränderungsbereitschaft durch die Leitungskraft auf Grundlage der Bereitschaftsfaktoren im Fokus. Qualitative Informationen durch Gespräche mit den betroffenen Beschäftigten stellen die Basis dar. Das Instrument der Bereitschaftsfaktoren aus Abbildung 1 wird hier beispielsweise als Gesprächsleitfaden genutzt, indem relevante Themenbereiche angesprochen und gemeinsame Lösungsvorschläge erarbeitet werden.

Handlungsfeld: Das sich anschließende Handlungsfeld ist der Bewegungsphase (zweite Phase) zugeordnet. Hier werden die erarbeiteten Lösungen aus dem Kommunikationsfeld in die Praxis umgesetzt. Praktische Lösungen sehen hier so aus, dass Motivation gefördert wird und Widerstände abgebaut werden.

Zustimmung und Aneignung: Sollten sich im Handlungsfeld geeignete Lösungen finden und umgesetzt werden, war der individuell zugeschnittene Kommunikationsprozess erfolgreich und es kommt zu Zustimmung und Aneignung der Veränderungen (dritte Phase).

Ablehnung und Widerstand: Sollten weiterhin Ablehnung und Widerstand vorherrschen, benötigt es eines iterativen Ansatzes im Sinne einer Schleife zurück in das Kommunikationsfeld (erste Phase). Der Prozess muss wiederholt und inhaltlich nachbearbeitet werden. Noch bestehende Unklarheiten, Ängste und Widerstände sind zu beseitigen. [27]

Die qualitative Sekundäranalyse bietet ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten in Organisationen. In vielen Feldern der Organisationsentwicklung erweisen sich die Herausforderungen der Datennutzung und die forschungsökonomischen Vorteile als relevant. Obwohl ich in der Studie den spezifischen Anwendungsfall von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit untersucht habe, lassen sich die methodischen Überlegungen und Erkenntnisse auch auf andere Bereiche der Organisationsentwicklung übertragen. Dies betrifft insbesondere die angesprochene Herausforderung der Dekontextualisierung des Datenmaterials, die bei der Nutzung von qualitativen Materialien innerhalb von Organisationen zumindest nicht die Relevanz aufweist wie im Falle anderer organisatorischer Zusammenhänge. Hier haben Forschende und Teilnehmende einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Sie teilen das gleiche organisatorische Umfeld, die Organisationskultur und die Strukturen innerhalb der Organisation. Sie kennen auch die spezifischen Herausforderungen der Organisation oder bestimmter Bereiche innerhalb der Organisation. Das bedeutet, dass die erhobenen Daten – in diesem Fall Leitfadeninterviews mit Beschäftigten – im Kontext der Organisation bereits verstanden werden. Es ist nicht notwendig, den Kontext neu zu erklären, da er den Forschenden bereits bekannt ist. In anderen organisationalen Zusammenhängen ist dies anders: Werden die Ergebnisse einer Studie außerhalb der Organisation genutzt, muss der Kontext erst geschaffen werden. Forschende aus anderen Bereichen oder Organisationen müssen erst die spezifischen Gegebenheiten der untersuchten Organisation kennenlernen, um die Daten richtig interpretieren zu können. Vor diesem Hintergrund ergeben sich für die Organisationsentwicklung sehr gute methodische Anwendungsmöglichkeiten der qualitativen Sekundäranalyse. Dies gilt insbesondere dann, wenn die erhobenen Daten innerhalb von Organisationen weitergenutzt werden. [28]

Daneben stellten sich aber auch Fragen nach prinzipiellen Anwendungsmöglichkeiten qualitativer Sekundäranalysen für die Organisationsentwicklung, dies vor allem aus forschungsökonomischen Überlegungen zum Methodeneinsatz. Hier war wesentlich, dass bereits aus vorherigen qualitativen Studien umfangreiches Material vorlag und so eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis möglich war. Anhand des dargestellten Praxisbeispiels lässt sich festhalten, dass die qualitative Sekundäranalyse eine geeignete Forschungsstrategie für die hier bearbeitete Fragestellung darstellte. Die wiederholte Nutzung dieser Materialien kann aus einer forschungsökonomischen Perspektive also zu einer deutlichen Zeit- und Kosteneinsparung führen, ohne dabei die Studienergebnisse in ihrer Qualität zu beeinträchtigen. [29]

Entscheidend ist, dass die Sekundärmaterialien ausreichend Potenzial für die Bearbeitung weiterer Fragestellungen haben. Grundlegend hierfür ist eine sachgerechte Archivierung, um die Materialien auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können (siehe zur Frage der Archivierung qualitativer Sekundärmaterialien z.B. CORTI et al. 2005; SHERIF 2018). In dem hier dargestellten Beispiel sind die qualitativen Interviews, die zwischen 2011 und 2016 entstanden, in digitaler Form verfügbar gewesen. Dies gestattete einen unkomplizierten Zugriff auf das Material. Da ich die Interviews im Rahmen von Organisationsentwicklungsprojekten organisationsintern selbst erhoben hatte, entfielen zudem rechtliche Hürden oder die Klärung von Nutzungsrechten am Datenmaterial. Dadurch war eine unproblematische sekundäre Nutzung der Daten aus rechtlicher Sicht möglich. Zusätzlich waren kurze Dokumentationen zu den befragten Personen, zum Thema und zu den Ergebnissen der jeweiligen Studie angefertigt worden. Diese erwies sich als hilfreich bei der Auswahl der Studien und Interviews für die eigene Sekundäranalyse. In forschungsökonomischer Hinsicht ist also neben der Archivierung eine hinreichende Dokumentation sinnvoll, um zu einem späteren Zeitpunkt effizient auf erstelltes Material zugreifen zu können. [30]

Durch die gemeinsame Re-Analyse mehrerer Fallstudien unter einer veränderten Fragestellung können neue Merkmale im Textmaterial bedeutsam werden. So können Häufungen von bestimmten Themen, Merkmalen, Wünschen oder Belastungen in den Interviews auf Problemfelder hinweisen, die über konkrete Veränderungen an einzelnen Arbeitsplätzen hinausgehen sowie einen Bedarf an Organisationsentwicklung aufzeigen. Allerdings müssen die ausgewählten Materialien wie bereits erwähnt aufgrund ihrer inhaltlichen Tiefe ausreichend Potenzial für weiterführende Fragestellungen bieten. Ob und inwiefern dies gegeben ist, lässt sich nicht allein anhand etwaiger Dokumentationen entscheiden. Aus einer forschungsökonomischen Perspektive beeinflusst das Verhältnis zwischen der erwarteten inhaltlichen Ergiebigkeit der Materialien und dem notwendigen zeitlichen Aufwand für die Materialrecherche maßgeblich die Entscheidung, ob eine qualitative Sekundäranalyse infrage kommt oder nicht. [31]

Armenakis, Achilles A.; Bernerth, Jeremy B.; Pitts, James P. & Walker, Jack H. (2007). Organizational change recipients’ beliefs scale: Development of an assessment instrument. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(4), 481-505.

Brüsemeister, Thomas (2008). Qualitative Forschung. Ein Überblick (2. überarb. Aufl.). Heidelberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Corti, Louise; Witzel, Andreas & Bishop, Libby (Hrsg.) (2005). Sekundäranalyse qualitativer Daten. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(1), https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/13 [Zugriff: 17. Juli 2025].

Danner-Schröder, Anja & Müller-Seitz, Guido (2023). Qualitative Methoden in der Organisations- und Managementforschung. Ein anwendungsorientierter Leitfaden für Datensammlung und -analyse (2. Auf.). München: Vahlen.

Dick, Michael; Schulze, Hans & Wehner, Thomas (2020). Qualitative Forschung in der Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (2., erw. u, überarb. Aufl., S.761-768). Wiesbaden: Springer VS

Flick, Uwe; von Kardorff, Ernst & Steinke, Ines (2019). Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In Uwe Flick, Ernst von Kardorff & Ines Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch (S.13-29). Reineck: Rowohlt.

Freund, Ulrich H. & Stotz, Wolfgang (2021). Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit. (5. erw. u. überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Gillies, Val & Edwards, Rosalind (2005). Secondary analysis in exploring family and social change: Addressing the issue of context. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(1), Art. 44, https://doi.org/10.17169/fqs-6.1.500 [Zugriff: 3. August 2025].

Heyder, Daniela (2014). Am Puls der Zeit – Veränderungskommunikation messen und steuern. Dissertation, Kommunikationswissenschaft, Universität Hohenheim, http://d-nb.info/1067175725/34 [Zugriff: 3. August 2025].

Holt, Daniel T.; Armenakis, Achilles A.; Feild, Hubert S. & Harris, Stanley G. (2007). Readiness for organizational change: The systematic development of a scale. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(2), 232-255.

Kauffeld, Simone; Endrejat, Paul C. & Richter, Heike (2019). Organisationsentwicklung. In Simone Kauffeld (Hrsg.), Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor (3. Aufl., S.73-104). Heidelberg: Springer.

Kaune, Katharina (2010). Qualitative Techniken – Leitfadeninterview und Inhaltsanalyse. In Andreas Kaune (Hrsg.), Change Management mit Organisationsentwicklung (2. Aufl., S.134-152). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Klein, Katherine J. & Sorra, Joann S. (1996). The challenge of innovation implementation. Academy of Management Review, 21(4), 1055-1080.

Lewin, Kurt (1947). Frontiers in group dynamics. Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change. Human Relations, 1(1), 5-41.

Lohse, Klaus (2020). Resilienz im Wandel. Heidelberg: Springer.

Mayring, Philipp (2000). Qualitative Inhaltsanalyse. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(2), Art. 20, https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089 [Zugriff: 3. August 2025].

Mayring, Philipp (2019). Qualitative Inhaltsanalyse – Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 20(3), Art. 16, https://doi.org/10.17169/fqs-20.3.3343 [Zugriff: 3. August 2025].

Medjedović, Irena (2014). Qualitative Sekundäranalyse. Zum Potenzial einer neuen Forschungsstrategie in der empirischen Sozialforschung. Heidelberg: Springer VS.

Medjedović, Irena (2020). Qualitative Sekundäranalyse. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (2., erw. u, überarb. Aufl., S. 79-95. Wiesbaden: Springer VS.

Medjedovic, Irena & Witzel, Andreas (2005). Secondary analysis of interviews: Using codes and theoretical concepts from the primary study. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(1), Art. 46, https://doi.org/10.17169/fqs-6.1.507 [Zugriff: 3. August 2025].

Mey, Günter & Mruck, Katja (2020). Qualitative Forschung in der Psychologie: Eine Kartierung. In: Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (2., erw. u, überarb. Aufl., S.13-25). Wiesbaden: Springer VS.

Muduli, Anil (2017). Workforce agility: Examining the role of organizational practices and psychological empowerment. Global Business and Organizational Excellence, 36(5), 46-56.

Oreg, Shaul; Bartunek, Jean M.; Lee, Gerald & Do, Brian (2018). An affect-based model of recipients’ responses to organizational change events. Academy of Management Review, 43(1), 65-86.

Rafferty, Alannah E.; Jimmieson, Nerina L. & Armenakis Achilles A. (2013). Change readiness: A multilevel review. Journal of Management, 39(1), 110-135.

Schaff, Andreas & Hojka, Zdenek (2018). Emotionen als Erfolgsfaktor im Change-Prozess. Organisationsentwicklung, 2, 66-72, https://www.fom-blog.de/fileadmin/wp-content/uploads/2018/04/hier.pdf [Zugriff: 3. August 2025].

Sherif, Victoria (2018). Evaluating preexisting qualitative research data for secondary analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 19(2), Art. 7, http://dx.doi.org/10.17169/fqs-19.2.2821 [Zugriff: 3. August 2025].

Szebel, Andreas (2015). Veränderungskompetenz von Mitarbeitern. Eine empirische Untersuchung zur differentiellen Konstrukterschließung der individuellen Veränderungskompetenz von Mitarbeitern unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses dispositionaler Persönlichkeitsfaktoren. Dissertation, Psychologie, Universität zu Köln, http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/6183 [Zugriff: 3. August 2025].

Vahs, Dietmar (2019). Organisation – Ein Lehr- und Managementbuch (10. Aufl.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Van den Berg, Harry (2005). Reanalyzing qualitative interviews from different angles: The risk of decontextualization and other problems of sharing qualitative data. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(1), Art. 30, https://doi.org/10.17169/fqs-6.1.499 [Zugriff: 3. August 2025].

Van Wijk, Jeroen; Zietsma, Charlene; Dorado, Silvia; De Bakker, Frank & Marti, Ignasi (2018). Social innovation: Integrating micro, meso and makro level insights from institutional theory. Business & Society, 58(5), 887-918, https://doi.org/10.1177/0007650318789104 [Zugriff: 3. August 2025].

Oliver HACHMEIER, Studium "Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen" (M.A.), tätig als Bereichsleiter beim Deutschen Roten Kreuz in Bremen.

Kontakt:

Oliver Hachmeier

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Bremen e.V.

Bereich Hilfen zur Erziehung

Friedrich-Karl-Straße 55, 28205 Bremen

E-Mail: oliver.hachmeier@drk-bremen.de

Hachmeier, Oliver (2025). Die qualitative Sekundäranalyse in der Organisationsentwicklung: eine Fallstudie zur Entwicklung eines Instruments zur Bewertung der Veränderungsbereitschaft von Beschäftigten in der Kinder- und Jugendarbeit [31 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 26(3), Art. 1, https://doi.org/10.17169/fqs-26.3.4300.