Volume 26, No. 2, Art. 12 – Mai 2025

Subjektivierung im Spiegel digitaler Fotografie. Zur imaginativen Bearbeitung von Adressierungserfahrungen

Clarissa Schär

Zusammenfassung: In diesem Beitrag geht es um fotografische Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener in digitalen sozialen Netzwerken. Durch deren Analyse zeige ich, wie die Untersuchten mit ihren Fotografien auf Adressierungserfahrungen reagierten und Selbstpositionierungen vornahmen. Die fotografischen Selbstdarstellungen werden daher als Teil von Subjektwerdungsprozessen betrachtet, in denen der Habitus und imaginative Körperbilder zum Ausdruck kommen. Ich erläutere, wie ich den Gegenstand theoretisch gerahmt und methodologisch gefasst habe, um habituelle und imaginative Orientierungen in den Fotografien als Teil von Subjektwerdungsprozessen zu untersuchen. Als zentrale Herausforderungen werden dabei die Rekonstruktion von Habitus und Körperimagination sowie insbesondere deren Zusammenwirken kritisch diskutiert. Auf Grundlage der Ergebnisse konnte eine theoretische Denkfigur entwickelt werden, mit der Imagination als körperleiblich fundierte Kraft der Subjektwerdung in subjektivierungstheoretische Diskurse eingeführt wird. Mittels dieser theoretischen Perspektive lässt sich verbreiteten Interpretationen fotografischer Selbstdarstellungen als Ausdruck einer narzisstischen und egozentrischen Generation eine differenziertere Lesart entgegensetzen, bei der die gesellschaftliche Bedingtheit der Selbstbilder berücksichtigt wird.

Keywords: fotografische Selbstdarstellung; Selfie; Social Media; Subjektivierung; Imagination; Körper; Leib; Jugendliche; Bildanalyse; dokumentarische Methode

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Fotografische Selbstdarstellungen als Teil von Subjektivierungsprozessen mit imaginativem Charakter

3. Ein methodologisches Modell zur Rekonstruktion imaginativer und habitueller Orientierungen im Kontext von Subjektwerdung

4. Imaginative und habituelle Selbstpositionierungen: exemplarische Bild- und Interviewanalyse

4.1 Fremdpositionierungen in Adressierungserfahrungen: das andere und hilfsbedürftige Subjekt ohne Lebenswert

4.2 Selbstpositionierung in einer fotografischen Selbstdarstellung: die begehrenswerte, selbstbewusste, selbstständige und grenzüberschreitende Frau im Rollstuhl

4.3 Habituelle und imaginative Orientierungen zwischen Verunsicherung und Stabilisierung

4.4 Triangulation von Bild- und Interviewanalyse

5. Die Denkfigur der Imaginationen des Körpers

5.1 Idealisierte und optimierte Spiegelbilder: imaginäre Stabilisierungen

5.2 Bewahren und Verändern von Subjektformen: Imagination als performative Kraft

5.3 Körperleibliche Erfahrungen des Subjektseins: Subjektivierungserfahrungen

6. Schlussdiskussion: körperleiblich fundierte Imagination als Kraft der Subjektivierung

Anhang: Richtlinien der Transkription

Fotografische Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener in digitalen sozialen Netzwerken werden in unterschiedlicher Hinsicht kritisch diskutiert. Beanstandet werden u.a. freizügige und sexualisierte Darstellungen, die Reproduktion stereotyper Geschlechterbilder oder die Optimierungen und Idealisierungen der Fotografien und die Auswirkungen dieser optimierten und idealisierten Körperbilder auf das Wohlbefinden Jugendlicher und junger Erwachsener sowie auf die Gesellschaft. Fotografische Selbstdarstellungen können zu Selbst- und Fremdgefährdungen führen, wenn Jugendliche und junge Erwachsene beispielsweise Grenzen des Anstandes und der Pietät überschreiten oder Datenschutz-, Urheber*innen- und Persönlichkeitsrechte verletzen und damit Leid erzeugen (SCHÄR 2023, S.137-142). Kritische Perspektiven sind durchaus berechtigt, viele Autor*innen (vgl. u.a. AVANZINO 2010; GERNERT 2010) neigen aber dazu, die Selbstdarstellungspraktiken einseitig und abwertend darzustellen und weitere Bedeutungen, die die Fotografien für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben, auszublenden. Des Weiteren laufen die Kritiker*innen Gefahr, die hinter den Fotografien stehenden Auseinandersetzungen Jugendlicher und junger Erwachsener mit der Gesellschaft zu ignorieren und individualisierende Zuschreibungen zu machen (SCHÄR 2019, S.184). [1]

Die Optimierung und Idealisierung fotografischer Selbstdarstellungen steht im Besonderen im Verdacht, Ausdruck einer von Narzissmus und Egozentrismus geprägten Generation zu sein (u.a. REITSCHUSTER 2017; SCHÄR 2019, 2024; ULLRICH 2019). Die Befunde des im vorliegenden Artikel präsentierten und von mir durchgeführten Forschungsprojektes geben Anlass dazu, die optimierten und idealisierten fotografischen Selbstdarstellungen1) Jugendlicher und junger Erwachsener nicht nur als Reproduktion von Körperdarstellungen der Medienindustrie und der darin transportierten Schönheitsnormen und -ideale zu verstehen, sondern auch als Ausdruck von Subjektivierungsprozessen, in denen imaginative Körperbilder eine bedeutende Rolle spielen. [2]

Fotografien haben imaginativen Charakter, da durch sie nicht einfach die Realität abgebildet wird, sondern mit ihnen auch bestimmte Vorstellungen des eigenen Körpers und des eigenen Seins transportiert werden. Mit ihnen, so ein Ergebnis meiner Studie, reagierten die interviewten Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Adressierungserfahrungen, im Rahmen derer sie zu bestimmten Subjekten gemacht wurden. Dabei ist der Begriff der Imagination als analytische Kategorie offener gehalten als jene der Optimierung und Idealisierung, da ich mit ihm nicht auf das Normale, Reale, Ideale oder Optimale rekurriere. Er ermöglicht es mithin, die Subjektivierungs- und Transformationsprozesse Jugendlicher und junger Erwachsener vertieft zu erforschen und offen zu bleiben für die Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Anforderungen und Herausforderungen. [3]

Mit diesem Artikel werden zwei wesentliche Ziele verfolgt: Zum einen wird die methodisch-methodologische Frage untersucht, wie fotografische Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener als Teil von Subjektwerdungsprozessen erforscht werden können. Dabei gilt es besonders, die imaginativen Anteile von Fotografien zu berücksichtigen und die damit verbundenen Herausforderungen zu eruieren und zu reflektieren. Zum anderen wird auf Grundlage der empirischen Befunde eine theoretische Denkfigur entwickelt, die einen Beitrag zu subjektivierungstheoretischen Diskursen leisten soll. Zur Bearbeitung dieser beiden Zielstellungen wird zunächst ein heuristisch-analytischer Rahmen entwickelt, durch den fotografische Selbstdarstellungen in digitalen sozialen Netzwerken als Gegenstand konturiert werden. Die Fotografien werden aus einer subjektivierungs- und körperleibtheoretischen Perspektive betrachtet und das Verhältnis zwischen inneren, imaginierten und äußeren, materialisierten Körperbildern bestimmt. Dadurch werden die Fotografien in der Gleichzeitigkeit der Reproduktion und Produktion von Subjektformen und Gesellschaft analysierbar (Abschnitt 2). Im Anschluss wird das methodologische Modell vorgestellt, in dem imaginative und habituelle Orientierungen im Kontext von Subjektwerdungsprozessen analytisch unterschieden werden, um die Subjektwerdung Jugendlicher und junger Erwachsener mittels fotografischer Selbstdarstellungen systematisch zu rekonstruieren (Abschnitt 3). Anhand der Analyse von Interview- und Bildmaterial einer jungen Influencerin wird die Analyse der mit den Fotografien bedienten Subjektformen exemplarisch nachvollzogen. Dabei wird das Zusammenwirken von Habitus und Körperimaginationen erschlossen und es werden methodische Herausforderungen diskutiert (Abschnitt 4). Die dargestellten empirischen Befunde und ihre Repräsentation in den weiteren Analysen der diesem Beitrag zugrundeliegenden Studie bilden das Fundament, um die Denkfigur der Imaginationen des Körpers zu entwickeln (Abschnitt 5). Abschließend wird die Denkfigur als körperleibliche Kraft der Subjektwerdung diskutiert, ihre epistemologische und theoretische Relevanz herausgearbeitet und ihre Verallgemeinerbarkeit über den spezifischen Untersuchungskontext hinaus reflektiert (Abschnitt 6).2) [4]

2. Fotografische Selbstdarstellungen als Teil von Subjektivierungsprozessen mit imaginativem Charakter

Das forscherische Interesse an der bildgebundenen Auseinandersetzung Jugendlicher und junger Erwachsener mit der Gesellschaft bildet den Ausgangspunkt dieser Untersuchung. Vor diesem Hintergrund werden fotografische Selbstdarstellungen als Forschungsgegenstand aus zwei theoretischen Perspektiven betrachtet: einerseits subjektivierungs- und körperleibtheoretisch, andererseits imaginationstheoretisch. Mit dieser doppelten Perspektive wird ein heuristischer Rahmen für die Analyse erarbeitet. [5]

Mit Theorien der Subjektwerdung oder Subjektivierung wird beschrieben, wie Individuen zu gesellschaftlich (an)erkennbaren Subjekten werden, die bestimmte Positionen im sozialen Gefüge einnehmen (müssen). Dabei handelt es sich um Prozesse, die alltäglich von allen Menschen – also von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – in allen Lebensbereichen und so auch im Kontext fotografischer Selbstdarstellungen in digitalen sozialen Netzwerken vollzogen werden. Unter Rückgriff auf poststrukturalistische Subjektivierungstheorien kann untersuchbar gemacht werden, inwieweit mittels Fotografien Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Normen und Erwartungen stattfinden und inwieweit durch bildliche Praktiken Subjektformen und -positionen angeeignet, ausgehandelt oder transformiert werden. [6]

BUTLER (2001 [1997], 2009 [2004]) konzeptualisierte Subjektwerdung ganz allgemein als Prozess, bei dem sich Menschen in gesellschaftliche "Ordnungen der 'Lesbarkeit'" (ALKEMEYER 2013, S.35) einfügen. Menschen erfüllen normative Erwartungen und erlangen über die sozialen Titel (wie z.B. "Schüler*in", "Mädchen", "Mann", "Behinderte*r"), die damit verbunden sind, Handlungsfähigkeit und -mächtigkeit, sie werden aber auch mit Handlungsgrenzen belegt (ALKEMEYER 2013, S.35). Das Einfügen in gesellschaftliche Ordnungen kann dabei in Anschluss an das Habituskonzept von BOURDIEU (1987 [1980], S.98) als praktische Aneignung oder Inkorporierung impliziter normativer Erwartungen verstanden werden. Dieser Prozess führt zur Verkörperung spezifischer Subjektformen, wobei der Körper hierbei zugleich als Produkt und Produzent von Gesellschaft fungiert (GUGUTZER 2006, S.14-20). Folglich ist anzunehmen, dass auch in fotografischen Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener in digitalen sozialen Netzwerken inkorporierte Subjektformen zum Ausdruck kommen, die mit gesellschaftlichen Positionierungen verknüpft sind.3) [7]

REH und RICKEN (2012, S.42-45) sowie ROSE (2019, S.74) untersuchten Subjektivierungsprozesse im Kontext von Anerkennungsverhältnissen und verdeutlichten, dass Menschen von anderen Menschen auf spezifische Art und Weise – mittels Ansprachen, Kommentierungen oder auch Blicken – adressiert werden. Durch diese Adressierungen werden sie in bestimmten Subjektpositionen anerkannt oder auch verkannt. Ihnen wird bedeutet, wer sie in den Augen der Adressierenden sind oder zu sein haben. In digitalen sozialen Netzwerken sind fotografische Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener für alle Nutzer*innen dort sichtbar. Diese können durch Kommentare und verschiedene Bewertungsoptionen (z.B. Likes) Feedback geben. Solche Formen der Rückmeldung können als Reaktionen auf die in den Fotografien präsentierten Subjektformen verstanden und untersucht werden – Reaktionen, durch die Jugendliche und junge Erwachsene in ihren dargestellten Subjektformen und -positionen entweder Bestätigung erfahren oder Zurückweisung erleben (VÖLCKER & BRUNS 2018). [8]

Aus einer leibphänomenologischen Perspektive ließe sich annehmen, dass das leibliche "Zur-Welt-Sein" (MERLEAU-PONTY 1974 [1956], S.413) von Menschen eine Rolle im Kontext solcher Adressierungserfahrungen spielt4). Während mit dem Begriff Körper in Anschluss an PLESSNER (2003 [1941], S.238f.) der materielle, äußerlich wahrnehmbare und gestaltbare Körper gemeint ist, bezeichnet der Terminus Leib den Körper, der gespürt, erlebt und erfahren wird. Die Welt und andere Menschen werden leiblich erfahren, vom spürenden, empfindsamen Leib (MERLEAU-PONTY 1974 [1956]; MEYER-DRAWE 2001, S.20). Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass Adressierungen körperleiblich5) gespürt werden. Sie können bei den Adressierten etwas auslösen, gehen beispielsweise mit Empfindungen und Gefühlen der Freude, des Stolzes, aber auch des Unwohlseins oder der Demütigung einher. Um die leibliche Dimension solcher Vollzüge zu erfassen und sichtbar zu machen, wird in diesem Beitrag mit dem Begriff der Adressierungserfahrungen gearbeitet. Von besonderem Interesse ist dabei, inwieweit Jugendliche und junge Erwachsene sowohl in ihrem Alltag als auch mit Fotografien in digitalen sozialen Netzwerken solche Adressierungserfahrungen machen. Es ist anzunehmen, dass sie die Fremdpositionierung als bestimmte Subjekte unterschiedlich erleben: Sie können dieser beispielsweise entsprechen und sie zu erfüllen suchen oder sich an ihnen stören. REH und RICKEN sowie ROSE sensibilisierten aber dafür, dass Menschen Adressierungen nicht ohnmächtig ausgeliefert sind. Sie können "Re-Adressierungen" (REH & RICKEN 2012, S.44; ROSE 2019, S.73) vornehmen. Folglich müssen sie sich nicht mit den Subjektformen, die an sie herangetragen werden, identifizieren, sie können sich selbst positionieren (HALL 2008 [1996], S.173). Diesen Aspekt der Subjektivierung hat BUTLER (1991 [1990], S.213) ausgearbeitet und darauf verwiesen, dass es in wiederholten Aufführungen von Subjektformen und -positionen zu Variationen kommen kann. Bei fotografischen Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener ist daher von Interesse, inwieweit sie sich an gesellschaftlich verfügbaren Subjektformen und -positionen orientieren oder diese verändern, überschreiten und kritisieren. [9]

Mit den dargelegten subjektivierungs- und körperleibtheoretischen Rahmungen können fotografische Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener hinsichtlich bestimmter, im Lebensverlauf erlernter und verkörperter Subjektformen untersucht werden. Durch die von mir genutzten heuristisch-analytischen Konzepte möchte ich aber ebenso für Selbstdarstellungen sensibilisieren, mit denen Subjektformen verändert, bespielt und kritisiert werden. Es ist als zentrale Hypothese eines zirkulären Forschungsprozesses zu verstehen, dass die fotografischen Selbstdarstellungen als Teil von Subjektivierungsprozessen betrachtet werden, im Rahmen derer Fremd- und Selbstpositionierungen eine Rolle spielen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei körperleiblich fundierten Adressierungserfahrungen und ihrem allfälligen Einfluss auf fotografische Selbstdarstellungen als Form der Selbstpositionierung geschenkt. [10]

Es ist davon auszugehen, dass in fotografischen Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener nicht nur jene Subjektformen zum Ausdruck kommen können, die sie inkorporiert haben und alltäglich verkörpern, sondern ebenso jene, die sie für erstrebenswert halten, nach denen sie sich sehnen und in denen anerkannt zu werden sie sich wünschen (KELLY, DE VRIES-ERICH, HELMICH, DORNAN & KING 2017). Fotografische Selbstdarstellungen haben mithin auch imaginativen Charakter. In kunstwissenschaftlichen und philosophischen Diskursen wird Imagination grundsätzlich als Vermögen des bildhaften und anschaulichen Vorstellens definiert (SCHULTE-SASSE 2001, S.88). Imaginationen sind innere Bilder von etwas, die in einem Raum zwischen Wirklichkeit und Einbildung liegen. Besonders der Aspekt der Einbildung deutet auf das kreative Potenzial hin, das dem Imaginationsvermögen innewohnt – ein Potenzial, durch das Neues und Anderes entstehen sowie Zukünftiges visioniert werden kann (S.89). Imaginationstheoretisch sind die anthropologischen Arbeiten von BELTING (2011) für die Untersuchung von Körperbildern weiterführend. Mithilfe seines Ansatzes können innere, imaginierte Bilder von äußeren, materialisierten Bildern produktiv unterschieden werden. Er ging davon aus, dass sowohl in die Herstellung als auch in die Betrachtung von materialisierten Bildern innere Bilder involviert sind (S.11; siehe auch BRECKNER 2010, S.168f.). Es kommt zu vielfältigen Wechselwirkungen zwischen inneren, imaginierten und äußeren, materialisierten Bildern (BELTING 2011, S.21). Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich in fotografischen Selbstdarstellungen nicht einfach Reproduktionen von Körpern finden, sondern auch neue Körperbilder produziert werden können, in denen äußere Erscheinungsformen des Körpers mit inneren, imaginierten Bildern verschmolzen sind (S.88f.). In fotografischen Selbstdarstellungen können somit der Habitus und Körperimaginationen gleichzeitig zum Ausdruck kommen6). Dabei sind die Körperimaginationen nicht unabhängig vom Habitus zu denken. An welchen Körperimaginationen Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren Selbstdarstellungen orientiert sind, kann habituell geprägt sein. Gleichwohl ist in der Imagination als kreativem Vermögen die Möglichkeit angelegt, die Rekonstruktion von Subjektformen zu überschreiten und gesellschaftliche Ordnungen zu verändern. [11]

3. Ein methodologisches Modell zur Rekonstruktion imaginativer und habitueller Orientierungen im Kontext von Subjektwerdung

Im Forschungsprojekt, das diesem Beitrag zugrunde liegt, wurden teilnarrative Fotointerviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu ihren Fotografien in digitalen sozialen Netzwerken und den Erfahrungen und Geschichten dazu geführt (FRIEBERTSHÄUSER & LANGER 2013, S.447-449). Das Datenkorpus umfasst somit Bild- und Interviewdaten. Methodologisch ist die Studie in der rekonstruktiven Sozialforschung verortet. Dabei habe ich in meiner Studie an die dokumentarische Methode angeknüpft, die nicht nur ausgearbeitete Triangulationsverfahren für unterschiedliche Datenmaterialien umfasst, sondern sich auch aufgrund ihrer grundlagentheoretischen Ausarbeitungen und methodologischen Weiterentwicklungen als besonders geeignet für die Untersuchung meiner Forschungsfragen erwiesen hat. Fotografische Selbstdarstellungen werden als Teil von Subjektivierungsprozessen verstanden, in denen Körperimaginationen eine Rolle spielen können (vgl. Abschnitt 2). Entsprechend waren nicht nur die habituellen Orientierungen der untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen von Interesse, sondern auch die imaginativen. Um sowohl habituelle als auch imaginative Orientierungen Jugendlicher und junger Erwachsener in den Fotografien und Interviews als Teil von Subjektivierungsprozessen rekonstruieren zu können, musste die dokumentarische Methode daraufhin angepasst werden. Hierzu konnte ich die Weiterentwicklungen des Modells des Orientierungsrahmens durch BOHNSACK (2017a) nutzen, die daran anschließende dokumentarische Subjektivierungsanalyse von GEIMER und AMLING (2019) sowie die Ausarbeitungen von BOHNSACK und PRYZBORSKI (2015) zur Untersuchung von Körperpraktiken und -imaginationen in Fotografien. [12]

Für das methodologische Modell war BOHNSACKs (2017a, S.103) Weiterentwicklung des Konzepts des Orientierungsrahmens wegweisend. Hierbei kommt es u.a. zu einer Aufwertung des kommunikativ-generalisierbaren Wissens im Kontext menschlicher Erfahrungen, das in der dokumentarischen Methode dem atheoretischen, impliziten Wissen gegenübergestellt wird. Das kommunikativ-generalisierbare Wissen wurde von BOHNSACK weiter ausdifferenziert, und er fasste darunter u.a. auch "Identitätsnormen" (GOFFMAN 2020 [1963], zit. nach BOHNSACK 2017a, S.54). Damit werden normative Erwartungen bezeichnet, die an Individuen gerichtet werden oder mit denen sie sich selbst identifizieren, denen sie aber nie ganz entsprechen können (BOHNSACK & PRZYBORSKI 2015, S.355). Wenngleich die Identitätsnormen zum kommunikativ-generalisierbaren Wissen gezählt werden, weisen sie aber auch impliziten Charakter auf. Die Orientierung an diesen Normen ist nicht (immer) verbalisierbar (BOHNSACK 2017a, S.54f., 305). Entsprechend gilt es GEIMER und AMLING (2018) zufolge, sensibilisiert zu sein für den "potenziell handlungsleitenden Charakter von Identitätsnormen" (S.308). Damit geht es in der dokumentarischen Methode nicht mehr nur um die Rekonstruktion von Habitus und atheoretischen Orientierungen, sondern viel stärker um das Zusammenspiel von kommunikativ-generalisiertem und atheoretischem Wissen. In diesem Zusammenhang wird auch die Veränderbarkeit des Habitus deutlich, da er durch Fremd- oder Selbstidentifizierung mit Identitätsnormen unter Spannung gerät (AMLING & GEIMER 2016, §47; BOHNSACK 2017a, S.56; GEIMER & AMLING 2019, S.29). [13]

Für die Untersuchung von Subjektivierungsprozessen ist die Entwicklung der dokumentarischen Subjektivierungsanalyse durch GEIMER und AMLING (2019) von großer Bedeutung. Sie schlossen mit ihren Ausarbeitungen an das erweiterte Modell des Orientierungsrahmens von BOHNSACK (2017a) an und fundierten ihre Subjektivierungsanalyse in poststrukturalistischen Theorieentwicklungen. Dabei überführten sie den Begriff der Identitätsnormen in jenen der "Subjektnormen" (S.30). In der dokumentarischen Subjektivierungsanalyse geht es um die Rekonstruktion der an die Individuen herangetragenen normativen Erwartungen – also die Subjektnormen – sowie der habituellen und imaginativen Bezugnahmen auf ebendiese (S.29f). Des Weiteren haben sich BOHNSACK (2017b) sowie BOHNSACK und PRZYBORSKI (2015) mit der Rekonstruktion von Habitus und Körperimaginationen in Fotografien auseinandergesetzt: Der Habitus der abgebildeten Personen zeige sich in Körperpraktiken, also einverleibten Haltungen und Handlungen. In den Körpern könnten aber auch Körperimaginationen, also innere, imaginierte Bilder des Körpers zum Ausdruck kommen. Sie seien nicht verinnerlicht und inkorporiert, sondern (noch) fremde Praxis (BOHNSACK 2017b, S.427). [14]

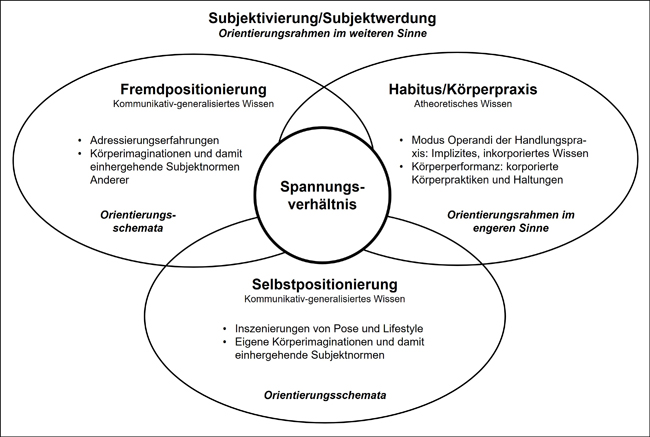

Vor dem Hintergrund der skizzierten Weiterentwicklungen und Differenzierungen der dokumentarischen Methode habe ich für meine Studie das in Abbildung 1 gezeigte methodologische Modell entworfen. In ihm werden Fremdpositionierungen, Selbstpositionierungen sowie Habitus/Körperpraxis analytisch voneinander unterschieden. Damit können die imaginativen und habituellen Bezugnahmen Jugendlicher und junger Erwachsener auf Adressierungserfahrungen rekonstruiert werden.

Abbildung 1: Subjektwerdung im Spannungsfeld von Fremdpositionierung, Selbstpositionierung und Habitus (SCHÄR 2024, S.99)

[15]

Als Fremdpositionierungen werden jene Adressierungserfahrungen bezeichnet, mit denen den untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bedeutet wird, wer sie sind, wer sie zu sein haben oder wer sie sein könnten. Dadurch werden sie von anderen Personen fremdpositioniert. In diesen Fremdpositionierungen sind die Körperimaginationen, also Subjektnormen und Körperbilder anderer Personen, die an die untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen herangetragen werden, in Form von kommunikativ-generalisiertem Wissen wirksam. Die Adressierungserfahrungen der untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden in den fotografischen Selbstdarstellungen zwar anschaulich, als konkrete Erfahrungen sind sie jedoch nur in den Interviews rekonstruierbar. Mit den Selbstpositionierungen wird im Modell auf die fotografischen Selbstdarstellungen der untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen verwiesen, mit denen diese auf die Adressierungserfahrungen reagieren. In ihnen können, wie ausgeführt, nicht nur der Habitus, sondern auch deren Körperimaginationen selbst zum Tragen kommen. Sie präsentieren Subjektformen sowie damit einhergehende Subjektnormen und Körperbilder, an denen sie sich orientieren, an denen sie sich abarbeiten, die sie kritisieren u.v.m. Auch sie sind als kommunikativ-generalisiertes Wissen zu verstehen, das implizite Anteile enthält. Die Selbstpositionierungen sind in erster Linie über die fotografischen Selbstdarstellungen, aber auch über die Interviews erschließbar. Beim Habitus resp. der Körperpraxis handelt es sich um atheoretisches Wissen. Diese inkorporierten, inneren Dispositionen kommen in körperlichen und verbalen Praktiken zum Ausdruck. Entsprechend können sie in Fotografien anhand der Körperpraktiken rekonstruiert werden, in den Interviews sind sie über die Art und Weise des Sprechens und Erzählens zugänglich. Subjektivierung bzw. Subjektwerdung werden im vorgestellten methodologischen Modell in der Wechselwirkung zwischen Fremdpositionierung, Selbstpositionierung und Habitus/Körperpraxis sichtbar. Dabei ist es für das Modell kennzeichnend, dass sich diese drei Felder überschneiden und in einem Spannungsverhältnis zueinanderstehen, mit dem die untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in je spezifischer Weise umgehen können. Damit wird auch die Möglichkeit der Transformation des Habitus berücksichtigt. [16]

Zur analytischen Erschließung der Subjektwerdungsprozesse Jugendlicher und junger Erwachsener im Kontext von Adressierungserfahrungen sowie den habituellen und imaginativen Positionierungen dazu sind Fallanalysen erforderlich. Es kann nur anhand detaillierter Rekonstruktionen in den Einzelfällen, also den Interviews einzelner Personen, das Zusammenwirken von Fremd- und Selbstpositionierungen sowie Habitus im Kontext von Subjektwerdungsprozessen ergründet werden. Das methodische Vorgehen und die konkreten Auswertungsschritte der Interview- und Bildanalysen folgten im Sinne der dokumentarischen Methode entlang formulierender Interpretation und reflektierender Interpretation (BOHNSACK 2008, §41, 2010, S.31-68; PRZYBORSKI & WOHLRAB-SAHR 2014, S.280f.; für detailliertere Ausführungen siehe SCHÄR 2021, S.208-210, 2024, S.104-114). [17]

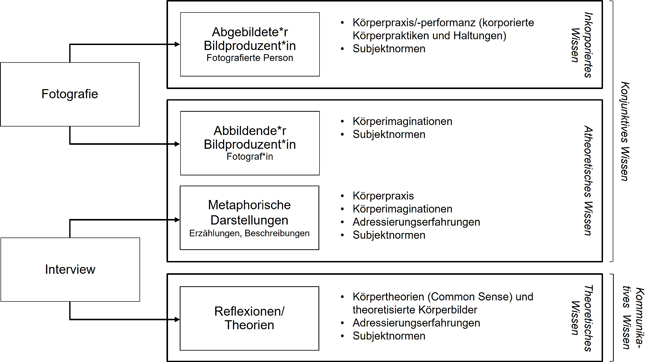

Die Arbeit mit verschiedenen Datenmaterialien verlangte die Entwicklung eines Triangulationsverfahrens, das dazu in der Lage sein sollte, den Unterschieden zwischen Bild und Text gerecht zu werden, denn es handelt sich dabei "um zwei ganz unterschiedliche Zugänge zur Welt" (PRZYBORSKI & WOHLRAB-SAHR 2014, S.155). Abbildung 2 zeigt, wie ich innerhalb der umfassenden Methodologie der dokumentarischen Methode über die unterschiedlichen Datenmaterialien Körperpraktiken, Körperimaginationen und Adressierungserfahrungen rekonstruieren konnte. Die Inbezugsetzung der empirischen Befunde aus der Analyse der unterschiedlichen Datenmaterialien diente dazu, die Ergebnisse zu validieren, zu differenzieren und zu vertiefen. Dabei waren nicht nur die Kongruenzen, sondern insbesondere auch die Inkongruenzen zwischen den Analyseergebnissen unterschiedlicher Datenmaterialien ertragreich, um Spannungen und Ambivalenzen der Subjektwerdung analytisch zu erschließen (SCHÄR 2024, S.259-262).

Abbildung 2: Triangulation von Bild- und Interviewdaten (S.115)7) [18]

4. Imaginative und habituelle Selbstpositionierungen: exemplarische Bild- und Interviewanalyse

Die theoretischen und methodologischen Ausarbeitungen werden in diesem Abschnitt auf einen empirischen Fall angewendet und veranschaulicht. Der Fall stammt aus einem Sample, das 11 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 28 Jahren umfasst, die zum Zeitpunkt des Interviews in ländlichen und städtischen Regionen der Schweiz lebten. Um die Diversität der Gesellschaft abzubilden, wurden gezielt Personen mit unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen, geschlechtlichen Positionierungen und ethnischen Zugehörigkeiten interviewt.8) Beim für diese Darstellung ausgewählten Fall handelt es sich um eine junge Frau mit dem Pseudonym Diana. Diana war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt und seit rund einem Jahr als Influencerin für Positivity9) im Rollstuhl aktiv. Im Sample stellte sie einen Eckfall dar, weil Auseinandersetzungen mit Diskriminierungserfahrungen einen zentralen Stellenwert im Interview und den Fotografien einnahmen. Dennoch repräsentiert dieser Fall zentrale Erkenntnisse, die für alle empirischen Fälle der Untersuchung relevant sind. Er eignet sich besonders dazu, sowohl Möglichkeiten als auch Herausforderungen bei der Rekonstruktion habitueller und imaginativer Orientierungen sowie deren Zusammenwirken aufzuzeigen. [19]

Die nachfolgende Analyse gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Schritte: Zunächst werden Dianas Adressierungserfahrungen auf Basis des Interviews rekonstruiert (Abschnitt 4.1). Darauf folgt die eingehende Analyse einer ausgewählten Fotografie von Diana (Abschnitt 4.2). In einer weiteren Analyse von Interviewsequenzen wird die Subjektwerdung im Spannungsverhältnis von Imagination und Habitus rekonstruiert, wodurch die bildanalytischen Erkenntnisse weiter fundiert und justiert werden (Abschnitt 4.3). Abschließend werden die Befunde der Teilanalysen trianguliert und zu einer Synthese zusammengeführt. Dabei werden auch methodische Herausforderungen bei der Rekonstruktion des Zusammenwirkens von Habitus und Körperimaginationen kritisch reflektiert (Abschnitt 4.4). [20]

4.1 Fremdpositionierungen in Adressierungserfahrungen: das andere und hilfsbedürftige Subjekt ohne Lebenswert

Diana hat unterschiedliche Adressierungserfahrungen gemacht. Die einen stärkten sie in ihrer Handlungsmächtigkeit, ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Attraktivität. Andere wiederum suggerierten ihr, ein anderes, nicht normales und hilfsbedürftiges Subjekt zu sein, dem mitunter der Lebenswert abgesprochen wurde. Anhand von zwei Interviewausschnitten werden diese Befunde exemplarisch plausibilisiert. [21]

Diana hat unterschiedliche Momente des Othering erfahren (RIEGEL 2016, S.51-55). Als sie beispielsweise einmal in ein Gespräch mit einer Freundin vertieft eine steile Straße auf den Hinterrädern ihres Rollstuhls hinunterfuhr, wurde sie von einer Passantin angesprochen:

"'ja:: ich nei::n ich hatte irgendwie das Gefühl dass Sie umfallen,' und so und 'ja ey das ist ja krass' und so und hat mit mir da zu reden beginnen wollen" (Interview Diana, Z.820-822).10) [22]

In der Sorge der Passantin, Diana könnte stürzen, zeigt sich zunächst eine Unvertrautheit mit der Fortbewegung von Menschen im Rollstuhl. Für Diana selbst war es nämlich "sehr normal" (Z.814f.), ihren Rollstuhl auf steilen Straßen auf die Hinterräder zu kippen. In dieser Adressierung dokumentiert sich des Weiteren ein spezifisches Bild, das die Passantin von Menschen im Rollstuhl bzw. mit einer Behinderung11) hatte, nämlich das eines hilfsbedürftigen Subjekts, das ohne Hilfe auf einer steilen Straße stürzen könnte. Die Bewältigung der steilen Straße ohne zu stürzen quittierte die Passantin in der Folge mit einem "krass", was Dianas Fortbewegung zu einer außergewöhnlichen und überraschenden Leistung machte. Hierüber wurde Diana nicht nur als eigentlich hilfsbedürftiges, sondern im Sinne des Othering auch als anderes und nicht normales Subjekt positioniert. [23]

Diana machte weitere und explizitere Diskriminierungserfahrungen. So berichtete sie exemplarisch von einem Kommentar zu einer von ihr auf Instagram geposteten Fotografie:

"dass ich auch sehr viele (1) Messages von Leuten bekomme, wo einfach so 'wow you're such a strong person if I were in your situation I would be so depressed I would probably kill myself' (.) das bekomme ich sehr viel" (Interview Diana, Z.972-985). [24]

Zunächst würdigt die kommentierende Person Dianas Leistung ("wow") und schreibt ihr Stärke zu. In den weiteren Ausführungen kommt es aber zu einer absoluten Abwertung von Dianas Subjektposition. Diana wird nämlich nur als starkes Subjekt adressiert, weil sie sich angesichts des Lebens im Rollstuhl und den Depressionen, die damit einhergehen sollten, nicht suizidiert hat. Aufgrund der Querschnittslähmung und der Angewiesenheit auf einen Rollstuhl wird ihr aber der Lebenswert abgesprochen. Sie erfährt eine Diskriminierung, die als Anerkennung getarnt ist (für detailliertere Ausführungen siehe SCHÄR 2024, S.179-184). [25]

4.2 Selbstpositionierung in einer fotografischen Selbstdarstellung: die begehrenswerte, selbstbewusste, selbstständige und grenzüberschreitende Frau im Rollstuhl

Zu den in Abschnitt 4.1 geschilderten sowie zu weiteren Adressierungserfahrungen verhielt sich Diana mit ihren fotografischen Selbstdarstellungen in digitalen sozialen Netzwerken. Mit diesen Fotografien nahm sie Selbstpositionierungen vor, mit denen sie andere Bilder von sich und von Menschen im Rollstuhl bzw. mit einer Behinderung präsentieren konnte. Diese Selbstdarstellungsweisen werden nachfolgend exemplarisch anhand einer Fotografie von Diana rekonstruiert (vgl. Abb. 3). Die Fotografie steht in Zusammenhang mit einer längeren Erzählung von Diana. Sie war für sie von Bedeutung und wurde von ihr in ihrem symbolischen Gehalt als Bewältigung von Grenzen und Ängsten markiert. Die Fotografie repräsentiert empirische Befunde, die sich über mehrere Fotografien von Diana analytisch haben erhärten lassen (die Analyse einer weiteren Fotografie von Diana findet sich in SCHÄR 2024, S.185-189).

Abbildung 3: Diana auf einem Baumstumpf12) [26]

Im Vordergrund der Fotografie sind Diana und ein Baumstumpf zu sehen, auf dem sie sich mit ihrem Rollstuhl befindet. Der Fokus liegt auf Diana, denn entlang der Konturen des Baumstumpfes und des Körpers von Diana lässt sich ein Dreieck rekonstruieren, dessen spitzer Winkel oben außerhalb des Bildes liegt (vgl. Abb. 3.1). Dieser zieht den Blick vom Baumstumpf aus hoch auf Dianas Körper im Rollstuhl. [27]

Dieser Körper erscheint zunächst als behinderter Körper. Als solcher ist er aber nur zu erkennen aufgrund des Rollstuhls, in dem die Person sitzt. Der Körper an sich wirkt unversehrt und aufgrund der schlanken und glatten nackten Beine, der Hotpants, des Kapuzensweatshirts und der Sneakers jung und sportlich. Der Körper weist unterschiedliche traditionelle "Weiblichkeitszeichen" (MÜHLEN ACHS 2003, S.122) auf, wodurch er als weiblicher Körper hervorgebracht wird. Diana hat offenes, glattes Haar, trägt Lippenstift und Wangenrouge, ihre Augen sind dunkel geschminkt und auch die Augenbrauen wirken konturiert. Sie scheint mit den schlanken Beinen, der schmalen Taille oder den ebenmäßigen Gesichtszügen sowie den über das Make-up betonten Gesichtspartien an gängigen Schönheits- und Attraktivitätsnormen orientiert. [28]

Durch die viele nackte Haut, das hochgezogene Shirt, durch das die Taille freigelegt wird, die Selbstberührungen, die vollen, roten Lippen und den koketten Blick wird der Körper darüber hinaus erotisiert. Die Erotisierung wird unterstützt durch die Pose von Diana mit dem in die Hüfte gestützten linken und dem hinter den Kopf gehobenen rechten Arm. Diese an Pin-up-Fotografien erinnernde Pose trägt zur Betonung der weiblichen Rundungen der Hüfte und Brüste bei. In dieser Präsentation des Körpers kommt es zu einer Objektivierung. Der Körper wird dabei zu einem Objekt des Begehrens. Die Objektivierung von Dianas Körper setzt sich in der Inszenierung fort, die sich in der Herrichtung des Körpers und dem Posieren für die Fotografie zeigt. Die Inszenierung weckt Assoziationen mit einer Statue. Dieser Eindruck wird verstärkt durch Dianas Positionierung auf einem Baumstumpf, der mit dem angebrachten Schild Ähnlichkeiten mit dem Sockel einer in einem Museum ausgestellten Plastik aufweist13). Die Assoziation mit einer Statue wird auch vom planimetrischen Dreieck mitgetragen, das Dianas Körper und der Baumstumpf bilden (vgl. Abb. 3.1), denn es ist nahezu gleichschenklig und unterstützt damit den Eindruck von Stabilität und Solidität.

|

|

|

|

Abbildung 3.1: Planimetrie – spitzwinkliges Dreieck |

Abbildung 3.2: Planimetrie – Ellipse [29] |

Im Bild finden sich aber auch Brechungen mit der Objektivierung von Dianas Körper. Mit der körperbetonten und raumgreifenden Pose wird in einer kritisch-feministischen Lesart nämlich auch Weiblichkeit betont und Selbstbewusstsein ausgedrückt (DEGELE 2004, S.143). Des Weiteren wirkt Diana nicht nur statuenhaft entlebt, die Fotografie weist insbesondere in der farblichen Gestaltung Merkmale der Belebung auf. Dies betrifft nicht nur ihre roten Lippen und die gesunde Gesichtsfarbe, sondern ebenso die vielfältigen, kräftigen Grüntöne im Baum im Hintergrund, die den Ausdruck von Leben und Lebensfreude mittragen. [30]

Im Zusammenwirken von Baumstumpf und Körper liegt ein irritierendes Moment, das die Essenz der Fotografie ausmacht: Für eine Person, die für die Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wäre es kaum möglich, allein auf einen solchen Baumstumpf zu gelangen. Da sich Diana aber im Rollstuhl dort befindet, wird in der Überwindung der Schwerkraft und dem Aushebeln von Naturgesetzen das Unmögliche möglich. In dieser Darstellung werden vorherrschende Bilder von Menschen im Rollstuhl thematisiert und zugleich kritisiert. Auf dem Baumstumpf ist Diana nicht ein hilfsbedürftiges Subjekt, das aufgrund der Angewiesenheit auf einen Rollstuhl Grenzen und Begrenzungen erlebt, sie wird als selbstständiges und grenzüberschreitendes Subjekt erkennbar, das Hürden und Herausforderungen allein meistern kann. Auf dem Baumstumpf steht sie zudem über den alltäglichen Belangen und anderen Menschen. Dieser Eindruck wird zum einen unterstützt von der perspektivischen "Untersicht" (BOHNSACK 2011, S.244), die die Bildbetrachtenden zu Diana aufblicken lässt und sie in eine überlegene, mächtige Position rückt. Zum anderen trägt ihr Blick zu diesem Eindruck bei, der über unterschiedliche Mechanismen im Bild fokussiert wird. Nicht nur das spitzwinklige Dreieck, das der Baumstumpf und Dianas Körper bilden (vgl. Abb. 3.1), zieht den Blick zu ihrem Gesicht hoch, sondern auch eine Ellipse, die sich entlang des farblich von der Umgebung abgesetzten Oberteils und ihren raumgreifend platzierten Armen aufspannt (vgl. Abb. 3.2). Das hellgraue Oberteil umrahmt ihr Gesicht und hebt es optisch hervor. Wenngleich Dianas Blick unterschiedliche Facetten aufweist – er kann durch die Fokussierung zielgerichtet oder scharf wirken, aus dem Bild hinausschauend in Gedanken, über die Bildbetrachtenden hinwegschauend überheblich oder arrogant und noch vieles mehr –, ist für die Bildwirkung in erster Linie von Bedeutung, dass Diana Betrachter*innen nicht anblickt: Sie schaut rechts aus dem Bild hinaus und von ihrer erhöhten Position aus über diese hinweg. Damit setzt sie sich zum einen, im Sinne der Assoziationen mit einer Statue, den Blicken Anderer aus. Zum anderen signifiziert ihr Blick, in dem er nicht auf die Bildbetrachtenden, sondern über sie hinweg gerichtet ist, Ignoranz und in Kombination mit den Selbstberührungen Selbstbezogenheit. Auf dem Baumstumpf in ihrer erhöhten Position und im Überwinden der Schwerkraft scheint sich Diana über den alltäglichen Belangen in Grenzenlosigkeit zu befinden. Demgegenüber dokumentieren sich im Bild über die Anwesenheit des Rollstuhls aber auch Grenzen und Begrenzungen. Hierin manifestiert sich eine zentrale "Übergegensätzlichkeit"14) des Bildes. Es tritt eine Spannung zwischen einem unbegrenzten Alleskönnen und der gleichzeitigen Konfrontation mit Grenzen und Beschränkungen zutage. Im Utopischen zeigt sich sowohl das Mögliche als auch das Unmögliche (SCHÄR 2024, S.187). [31]

Inwieweit handelt es sich bei den rekonstruierten Orientierungen in dieser Fotografie nun um Habitus oder Körperimaginationen? Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst festzuhalten, dass Diana auf der Fotografie posiert. In ihrem Artikel "Pose, Lifestyle und Habitus in der Ikonik" argumentierten BOHNSACK und PRZYBORSKI (2015) in Anschluss an IMDAHL, dass Posen "Fremdausdruck" (1995, zit. nach BOHNSACK & PRZYBORSKI 2015, S.350) seien. Die posierende Person sei mithin nicht in ihrer Individualität erkennbar, sondern werde zur Projektionsfläche eigener imaginativer Orientierungen an Subjektnormen oder ebenjener des*der Fotograf*in, der*die das Bild orchestriert hat (BOHNSACK & PRZYBORSKI 2015, S.350). BOHNSACK und PRZYBORSKI haben drei analytische Merkmale einer Pose herausgearbeitet: "De-Kontextuierung", "Ent-Individualisierung" und "Petrifizierung". Alle drei liegen in der Fotografie von Diana vor. Zunächst ist in der Assoziation mit einer Statue eine Petrifizierung, also eine Erstarrung des Körpers angelegt, denn es ist kein Bewegungsablauf zu erkennen (S.357f.). Diana ist auf der Fotografie im Posieren des Weiteren insofern de-kontextuiert, als die Pin-up-Pose im Kontext des Naturmotivs entrückt wirkt, sich also nicht widerspruchslos in den Gesamtzusammenhang des Bildes einfügt (S.347). In dieser Hinsicht kommt es auch zu einer gewissen Ent-Individualisierung von Diana, die von BOHNSACK und PRZYBORSKI (S.350) als eine Begleiterscheinung der De-Kontextuierung diskutiert wurde. Denn Dianas posierendem Körper fehlt es an habitualisierten Gesten und Darstellungsweisen, was dazu führt, dass er sich nicht "in einen homologen Gesamtkontext korporierter Praxis" (a.a.O.) einfügt. Eine solche Integration in den Gesamtzusammenhang des Bildes und den Gesamtkontext der korporierten Praxis würde gemäß BOHNSACK und PRZYBORSKI (a.a.O.) die Individualität und Persönlichkeit der abgebildeten Person ausmachen. Die Fotografie, die Pose und der Gesichtsausdruck sind durchstilisiert. Dennoch muss die fotografische Selbstdarstellung nicht nur Fremdausdruck sein. Wie anhand der nachfolgenden Ausführungen aufgezeigt wird, kommen in ihr sowohl Körperimaginationen als auch Habitus zum Ausdruck. Um die habituellen und imaginativen Orientierungen bzw. deren Zusammenwirken genauer rekonstruieren zu können, ist das Interview aufschlussreich. [32]

4.3 Habituelle und imaginative Orientierungen zwischen Verunsicherung und Stabilisierung

Für die Rekonstruktion von Dianas habituellen Orientierungen ist es weiterführend, wie sie die Geschichte ihres Unfalles, in dessen Rahmen sie mit 16 Jahren eine Querschnittslähmung erlitten hatte, und der darauffolgenden Rehabilitation erzählte. Sie hat keine Opfergeschichte vorgetragen, sondern entwarf sich – obwohl sie keine Erinnerung mehr an den Unfall hatte und sich diesen über Polizeirapporte und die Erzählung eines Freundes erschließen und aneignen musste – als aktive Erzählerin und Akteurin ihrer Geschichte. Dies lässt sich anhand einer kurzen Interviewsequenz zu ihrem Aufenthalt in einer auf die Rehabilitation von Querschnittslähmungen spezialisierten Einrichtung illustrieren:

"(2) genau dann war=ich 4.5 Monate (1) in Stadt M (2) ich habe mega schnell gemacht dort [...] (1) weil ich dachte 'nein nein nein ich lasse mich jetzt nicht aufhalten von dem Scheißdreck ich mache jetzt einfach (.) //mhm// ich gebe einfach Vollgas' (1)" (Interview Diana, Z.1058-1061). [33]

Die Rehabilitation war für Diana kein Ort des Innehaltens oder des allmählichen Sich-Einstellens auf die neuen Gegebenheiten. Im Sinne einer Flucht nach vorne machte Diana "mega schnell" und gab "Vollgas". Diana konstituierte sich als aktives, handlungsmächtiges und selbstbestimmtes Subjekt, das sich von dem "Scheißdreck" nicht aufhalten ließ. Hierin dokumentiert sich das Bild der Macherin, das für den gesamten Fall konstitutiv ist. Dieses Bild lässt sich durch unterschiedliche Interviewsequenzen und Beobachtungen belegen und kann vor diesem Hintergrund als Habitus von Diana bezeichnet werden. [34]

Diana erlebte aber auch habituelle Verunsicherungen. Solche erfuhr sie nicht nur in Adressierungen (wie z.B. abwertenden Kommentaren, vgl. Abschnitt 4.1). Während sie als Macherin auf das Positive orientiert war, litt sie mitunter auch am Leben im Rollstuhl und seinen negativen Seiten. In dieses Leiden und die schlechten Tage gab sie punktuell mit ihren Posts Einblicke, das sei aber "viel schwieriger" (Z.138) für sie und erfordere es, sich das Negative bewusst zu machen (Z.137). Das Bild der aktiven, handlungsmächtigen und selbstbestimmten Macherin, die auf das Positive ausgerichtet ist, wird somit immer wieder irritiert. Bedeutend ist es für Diana nun, dass sie in dieser Subjektposition auch stabilisiert werden kann, wobei Köperimaginationen und körperleibliche Erfahrungen eine wesentliche Rolle spielen. [35]

Denn als handlungsmächtiges Subjekt entwarf sich Diana nicht nur in ihren Erzählungen im Interview, als ein solches erlebte sie sich auch. Beispielhaft hierfür wird nachfolgend angeführt, was Diana zur Entstehung der Fotografie auf dem Baumstumpf (vgl. Abb. 3) erzählte:

"Wir waren mega lang schon dort und er so (.) er so (.) 'hey Diana ich habe vorhin aus dem Auto da einen Baumstumpf gesehen' (.) und °ich so 'neihein'° //@(2)@ ((schnaubendes Lachen))// @'nein (.) neihein aber das probieren wir jetzt nicht'@ nachher er so 'doch doch Diana das @können wir' nachher ich so 'du bringst mich noch um irgendwann'@ (.) und wir haben=s nachher wirklich geschafft, ((Diana fasst sich mit den Händen an die Wangen))" (Interview Diana, Z.410-415). [36]

Eine Fotografie auf dem Baumstumpf anzufertigen, war die Idee von Dianas Lebenspartner. Ihre Reaktion war mit den vielen leise und lachend gesprochenen Verneinungen zunächst ablehnend, mündete jedoch in die ironisierende Annahme des Vorschlages: "du bringst mich noch um irgendwann". In der Heftigkeit ihrer Reaktion wird das vom Lebenspartner vorgeschlagene Unterfangen in seiner Absurdität, Abwegigkeit und auch Gefährlichkeit herausgestellt. Sich auf den Baumstumpf zu begeben, wird als eine Aktivität lesbar, vor der Diana großen Respekt oder sogar Angst hatte und zu der sie sich überwinden musste. In ihrem Resümee – "und wir haben=s nachher wirklich geschafft" – dokumentieren sich im Zusammenspiel mit den Händen an den Wangen sowohl eine Ungläubigkeit über das erfolgreich absolvierte Unterfangen als auch Stolz. Im Überwinden des Respekts und der Ängste konnte sie sich mit Unterstützung ihres Lebenspartners als handlungsmächtiges und Grenzen überwindendes Subjekt erleben. Die Subjektposition der Grenzüberschreiterin wurde ihr dabei in der Überwindung körperleiblich erlebbar, und sie schien sie im erneuten Betrachten der Fotografie sowie im Sprechen darüber als prägende Erfahrung zu reaktualisieren. Während Diana habituell an der Figur der Macherin und an Handlungsfähigkeit orientiert war, wirkt die Grenzüberschreitung eher als eine imaginative Orientierung. Die Grenze des Erklimmens eines Baumstumpfes zu überwinden war keine routinierte Praktik, sondern ein außergewöhnliches und aufregendes Ereignis. Die körperleibliche Erfahrung der Grenzüberschreitung und deren Reaktualisierung sowie auch die damit erzeugte Körperimagination konnten dann dazu beitragen, dass Diana sich im Bild der aktiven, handlungsmächtigen und selbstbestimmten Macherin, die auf das Positive ausgerichtet ist, stabilisieren konnte. [37]

Als imaginative Orientierung lässt sich auch die in der Herrichtung und im Posieren auf der Fotografie eruierte, an Model- und Pin-up-Fotografien orientierte Subjektform der in dieser Art und Weise erotisierten Frau identifizieren. Zur Praktik des Schminkens beschrieb Diana nämlich: "und nachher kommt eine Make-up Artist //@(.)@ ((schnaubendes Lachen))// und dann bin=ich einfach zu" (Interview Diana, Z.599-600). Mit Make-up für Fotografien, das sie nicht nur im Kontext semiprofessioneller Fotoshootings trug, sondern auch, wenn sie selbst Fotografien für ihr Influencing anfertigte, fühlte sie sich "zu" und teilweise auch unwohl. Wenngleich ihr die daraus entstandenen Fotografien gefielen, wollte sie im "Real Life" (Z.607) aber nicht so aussehen (Z.597-607). Es dokumentiert sich hierin ein Zustand der Maskierung für die Fotografien, der sich körperleiblich in einem Unwohlsein manifestierte. Er machte das verkörperte Frauenbild zu einer normierten Körperimagination, die sie in ihren Fotografien bediente und herstellte, die aber nicht habitualisiert werden sollte. Trotzdem waren die Schönheits- und Attraktivitätsideale, die damit bedient wurden, wichtig für Diana und das Bild, das sie anderen und sich vermitteln wollte. [38]

4.4 Triangulation von Bild- und Interviewanalyse

Für die Subjektivierungsprozesse von Diana war es von zentraler Bedeutung, dass der Unfall, der eine Querschnittslähmung zur Folge hatte, ihre Subjektpositionen und Adressierungserfahrungen wesentlich bestimmte. Sie wurde von anderen Personen als anderes und hilfsbedürftiges Subjekt fremdpositioniert und diskriminiert, dem mitunter sogar der Lebenswert abgesprochen wurde (vgl. Abschnitt 4.1). Dieses Bild entsprach ihr nicht, sie störte sich daran, und sie bearbeitete es als Influencerin mit ihren fotografischen Selbstdarstellungen in digitalen sozialen Netzwerken. Die Bilder, die sie von sich entwarf und mit denen sie sich selbst positionierte – exemplarisch wurde die Baumstumpf-Fotografie (vgl. Abb. 3) rekonstruiert –, zeugen von Schönheit, Attraktivität, Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Handlungsmächtigkeit und der Überschreitung persönlicher, körperlicher und gesellschaftlicher Grenzen (vgl. Abschnitt 4.2). Mit dem Bild der schönen, attraktiven, begehrenswerten und selbstbewussten Frau im Rollstuhl setzte sie einen Kontrapunkt zu in der Gesellschaft verbreiteten Vorstellungen des hässlichen, hilflosen und minderwertigen behinderten Körpers. Sie dekonstruierte damit zwar nicht gesellschaftliche Körpernormen und Schönheitsideale, wie dies beispielsweise künstlerische Erzeugnisse im Kontext der sogenannten neuen Behindertenbewegung vielfach tun (SCHNOOR 2010, S.175f.). Sie verbindet aber häufig unvereinbare Bilder miteinander. [39]

Habituell, so habe ich in der Interviewanalyse verdeutlicht (Abschnitt 4.3), war Diana am Bild der aktiven, handlungsmächtigen und selbstbestimmten Rollstuhlfahrerin orientiert. Sie war eine Macherin, die ihre Geschichte des Unfalls und der Rehabilitation aktiv erzählte und ihr Leben selbstbestimmt gestaltete. Hierzu erfuhr sie insbesondere in ihrem nahen Umfeld und von der Community viel Anerkennung in ihren Subjektpositionen und wurde in diesen bestärkt. Sie erlebte aber auch habituelle Verunsicherungen. Diese zeigen sich beispielsweise in negativ geprägten Wahrnehmungen von Menschen im Rollstuhl und damit zusammenhängenden Adressierungen, aber auch im Leiden am Leben im Rollstuhl. Für die Bewältigung der habituellen Verunsicherungen und der Stabilisierung in diesen Subjektpositionen spielen Körperimaginationen und körperleibliche Erfahrungen eine wichtige Rolle. [40]

Körperleibliche Erfahrungen machte Diana beispielsweise bei der Herstellung und Betrachtung von fotografischen Selbstdarstellungen. Durch sie wurden Subjektformen und -positionen zugänglich und erlebbar, deren sie sich zum einen vergewissern konnte und in denen sie zugleich von anderen Personen mitunter irritiert und verunsichert wurde. Zum anderen konnte sie sich mittels Körperimaginationen auch Zugänge zu Subjektformen und -positionen schaffen, die sie (noch) nicht habitualisiert hatte und eventuell nie wird habitualisieren können oder wollen. Während Diana nämlich habituell am Bild der aktiven, handlungsmächtigen und selbstbestimmten Rollstuhlfahrerin orientiert war, erscheint das Bild der Grenzüberschreiterin angesichts der außergewöhnlichen Erfahrung, des Überwindens von Respekt und Ängsten eher als eine imaginative Orientierung. So diente die Fotografie als Imaginationen davon, aufgrund des Lebens im Rollstuhl nicht von der Gesellschaft und gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen zu sein, also keine Grenzen und Begrenzungen erfahren zu müssen. Auch wenn es für sie in absehbarer Zeit nicht und womöglich nie gelingen wird, als Rollstuhlfahrerin allein auf einen solchen Baumstumpf zu gelangen, steht die Fotografie für die Zukunftsvision eines handlungsmächtigen, selbstbestimmten und grenzüberschreitenden Subjekts. Sie hat das Potenzial zu ermutigen und die Veränderung gesellschaftlicher Bilder und Vorstellungen zu unterstützen (SCHÄR 2024, S.205). Anders verhält es sich mit der imaginativen Orientierung am in bestimmter Art und Weise erotisierten Frauenbild. Dieses visierte Diana für die Fotografien an, sie grenzte sich aber in ihrem sonstigen Leben davon ab. Diese Subjektform versuchte sie nicht zu habitualisieren, sie war Teil der normierten Körperimagination, die sie in den Bildern bediente und erzeugte. Sie nahm in der Maskierung mit dem Make-up ein Unwohlsein während der Bildproduktion auf sich, um Schönheits- und Attraktivitätsnormen zu entsprechen, die dabei unterstützen sollten, gesellschaftlich verbreitete Bilder von Menschen mit einer Behinderung zu verändern. [41]

In der Baumstumpf-Fotografie spielten Habitus und Körperimaginationen somit in vielfacher Hinsicht zusammen. Forschungsmethodisch hat sich die Rekonstruktion von Habitus und Körperimaginationen sowie deren Zusammenwirken im Bild als große Herausforderung erwiesen. Dies konnte nicht allein mit einer Bildanalyse rekonstruiert werden, sondern erforderte unterstützend Interviewanalysen. Letztere haben sich als wertvolle Möglichkeit zur Komparation erwiesen, um die habituellen und imaginativen Orientierungen sowie ihr Zusammenspiel zu justieren, zu differenzieren und zu validieren. Diesbezüglich war es von essenzieller Bedeutung und zugleich äußerst herausfordernd und kräftezehrend, die Lesarten im Wechsel der Datenmaterialien immer wieder zu irritieren und zu hinterfragen, um sie weiter erhärten zu können (HERICKS, RAUSCHENBERG, SOTZEK, WITTEK & KELLER-SCHNEIDER 2018, S.55-57). [42]

Am Fall von Diana kann aufgezeigt werden, dass das Posieren nicht nur Fremdausdruck sein muss. Auch wenn sie posierte, kamen darin sowohl imaginative als auch habituelle Orientierungen zum Ausdruck, die sich in ihrem Zusammenwirken als Teil diffiziler Subjektwerdungsprozesse erwiesen. Weiterführend ist es in dieser Hinsicht, die Fotografie von Diana als Ausdruck eines Lifestyles zu fassen. Darunter verstanden BOHNSACK und PRZYBORSKI (2015) eine "hybride Konstruktion" (S.349), in der Pose, Habitus und Imagination eng miteinander verknüpft sind und mit der sich mitunter Identitätskonflikte lösen bzw. zuweilen widersprüchliche gesellschaftliche Anforderungen bewältigen lassen. Der Lifestyle wird im Spannungsfeld zwischen Körperpraxis und Körperimagination ausgehandelt, wobei die Pose eine zentrale Rolle spielt. Sie dient als Vermittlerin zwischen dem habitualisierten Alltag, den Fremdpositionierungen und den imaginativen Selbstpositionierungen. [43]

Die Subjektwerdung zwischen Habitus und Imagination vollzog sich, so ergab die Triangulation von Interview- und Bildanalyse im Fall Diana, nicht widerspruchsfrei und ohne Spannungen. Es wurden gesellschaftliche Erwartungen erfüllt, idealisierte Körperbilder und normierte Subjektformen reproduziert, gleichzeitig wurden diese aber auch kritisiert, verändert und überschritten. Diana propagierte einen Lifestyle von Menschen mit einer Behinderung, die schön, attraktiv, selbstbewusst, selbstständig und handlungsmächtig sind und denen nichts und niemand Grenzen setzt. Über die fotografischen Selbstdarstellungen übte Diana Kritik an den Grenzen und Begrenzungen von Menschen im Rollstuhl sowie auch an deren Wahrnehmung in der Gesellschaft. Diana entwarf hierbei Selbstbilder, die in einem (Un‑)Möglichkeitsraum lagen. [44]

5. Die Denkfigur der Imaginationen des Körpers

Die zentralen empirischen Befunde aus der dargestellten Analyse im Fall Diana (vgl. Abschnitt 4) finden ihre Entsprechung in den Analysen aller Fälle der Studie, auf der dieser Beitrag basiert (siehe weiterführend SCHÄR 2024). Einerseits manifestieren sich in den untersuchten fotografischen Selbstdarstellungen Idealisierungen und Optimierungen des (Bild-)Körpers als Ausdruck der Erfüllung gesellschaftlicher Normen. Andererseits lassen sich gleichzeitig Praktiken der Distanzierung, Brechung und Kritik beobachten, durch die Transformationen von Subjektformen sowie damit verbundener Subjektnormen und Körperbilder initiiert werden können. Subjektwerdung zeigt sich des Weiteren im Kontext körperleiblich fundierter Adressierungserfahrungen, die mit Verunsicherungen einhergehen und den Habitus unter Spannung setzen können. Körperimaginationen spielen dabei eine bedeutende Rolle, da sie Annäherungen an sowie Auslotungen und Überschreitungen von Subjektformen ermöglichen. In diesem Zusammenhang manifestieren sich körperleibliche Prozesse nicht nur in Adressierungserfahrungen, sondern auch als situative Erfahrungen des Subjektseins – etwa wenn sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer Subjektposition unwohl fühlten oder wenn das erneute Betrachten einer Fotografie die körperleibliche Erfahrung des Subjektseins (re-)aktualisierte und erneut erlebbar machte. Die entwickelten theoretischen (vgl. Abschnitt 2) und methodologischen Zugänge (vgl. Abschnitt 3) haben es ermöglicht, die optimierten und idealisierten fotografischen Selbstdarstellungen differenziert zu betrachten. Insbesondere die identifizierten Ambivalenzen zwischen Bewahrung, Veränderung und Kritik von Subjektformen kennzeichnet komplexe Subjektwerdungsprozesse, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ihren Körper- und Bildpraktiken im Kontext fotografischer Selbstdarstellungen in digitalen sozialen Netzwerken vollzogen. [45]

Vor dem Hintergrund der theoretischen Grundlegung des Untersuchungsgegentandes und der empirischen Befunde habe ich eine theoretische Denkfigur entwickelt, bei der ich die fotografischen Selbstdarstellungen der Jugendlichen und jungen Menschen in digitalen sozialen Netzwerken als Imaginationen des Körpers (SCHÄR 2024) konzeptualisierte. Diese Bezeichnung ist doppelt begründet: Zum einen manifestieren sich in den Fotografien bestimmte Vorstellungen des Körpers der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zum anderen wird mit dem Begriff Imaginationen des Körpers auch ein körperleiblich fundiertes Vermögen der Bilderzeugung beschrieben, das sich in der Studie als bedeutsam für Subjektwerdungsprozesse erwiesen hat. Durch die Denkfigur wird Imagination als konstitutive Kraft im Prozess der Subjektwerdung erkennbar – eine Kraft, die in enger Verbindung mit körperleiblichen Erfahrungen steht und sowohl die Reproduktion gesellschaftlicher Normen als auch deren kreative Transformation ermöglichen kann. Als konzeptioneller Rahmen trägt diese Denkfigur zu einem vertieften Verständnis der Bild- und Körperpraktiken von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in digitalen sozialen Netzwerken bei. Mit ihr wird das Ziel verfolgt, einen Beitrag zu subjektivierungstheoretischen Diskursen zu leisten. [46]

Als Denkfigur werden die theoretischen Überlegungen bezeichnet, weil sie eine spezifische epistemologische Position zwischen Verallgemeinerung der empirischen Befunde15) und theoretischem Konzept einnehmen. Diese Zwischenposition ist bewusst gewählt. Die Überlegungen dienen dem vertieften Verständnis fotografischer Selbstdarstellungen im Kontext von Subjektivierungsprozessen und basieren auf fundierten empirischen Erkenntnissen. Gleichwohl ist die Denkfigur mit drei Kristallisationspunkten als theoretisches Angebot zu verstehen, dessen Tragfähigkeit und breitere Anwendbarkeit durch weitere Studien validiert werden muss (BÜTOW 2018, S.257; MAURER 2018, S.21; siehe auch Abschnitt 6). [47]

Die Denkfigur der Imaginationen des Körpers wird in drei Schritten entfaltet: Zunächst werden die idealisierten und optimierten Selbstdarstellungen der untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Bezug auf LACANs Spiegelstadium (2019 [1949]) in ihrer identitätsstabilisierenden Funktion beleuchtet (Abschnitt 5.1). Danach wird Imagination als performative Kraft diskutiert, die nicht nur zur Bewahrung und Reproduktion bestehender Subjektformen beiträgt, sondern ebenso an deren Veränderung, Bespielung und Kritik beteiligt ist (Abschnitt 5.2). Die Denkfigur wird vervollständigt durch eine Fundierung der körperleiblichen Dimension der Subjektwerdung, durch die ich verdeutlichen möchte, dass Subjektsein auch als körperleibliche Erfahrung verstanden werden kann (Abschnitt 5.3). [48]

5.1 Idealisierte und optimierte Spiegelbilder: imaginäre Stabilisierungen

Die fotografischen Selbstdarstellungen in meiner Studie, die gesellschaftlichen Idealvorstellungen oder dem persönlichen Optimum entsprechen, lassen sich angesichts der empirisch herausgearbeiteten Verunsicherungen im Prozess der Subjektwerdung (vgl. Abschnitt 4) als Spiegelbilder im Sinne von LACAN (2019 [1949]) interpretieren. In Anlehnung an sein Konzept des sogenannten "Spiegelstadium[s]" (S.110) konfrontieren die Selbstdarstellungen die Abgebildeten mit einem Bild von sich, in dem scheinbar alle Mängel überwunden sind und das ihnen den Eindruck einer Einheit von Wesen, Identität und Dauerhaftigkeit vermittelt. Dieses Einheitsversprechen ist in LACANs Theorie deshalb so bedeutend, weil er ein innerpsychisch fragmentiertes, instabiles Subjekt entwarf, das danach begehrt, seine (im frühkindlichen Alter entwickelten) Mängel zu beheben und dem es nie dauerhaft gelingt, sich in die gesellschaftlichen Ordnungen einzufügen (2015 [1975], S.181; siehe auch RECKWITZ 2021, S.75-77). Wenngleich nicht nach selbstempfundenen Mängeln gesucht wurde, wird deutlich, wie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vermeintliche Mängel verdeckten und normierte Subjektformen anstrebten (vgl. exemplarisch Abschnitt 4). Die idealisierten und optimierten fotografischen Selbstdarstellungen ermöglichten es ihnen, zumindest temporär (vermeintliche) Mängel zu verbergen und angestrebte gesellschaftliche Subjektpositionen einzunehmen. LACANs theoretische Perspektive bietet hierbei einen möglichen Interpretationsansatz, um zu verstehen, inwiefern diese idealisierten Selbstbilder eine stabilisierende Funktion übernehmen können. Um diese zu entfalten, bedarf es einer Vergewisserung, wie sie die Community in digitalen sozialen Netzwerken durch Kommentare und Reaktionen bieten kann (BRECKNER 2010, S.259). Mit positiven Äußerungen gibt diese den sich selbstdarstellenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verstehen, dass sie die angestrebten Subjektformen überzeugend verkörpern und dass tatsächlich sie es sind, die auf den Fotografien abgebildet sind. Denn LACAN (2019 [1949], S. 110) folgend müssen sich Personen in einem dialektischen Prozess mit dem fotografischen Bild, das außerhalb ihrer selbst liegt, identifizieren und dies in einem imaginativen Akt auf sich beziehen. Oder wie BRECKNER (2010) es formulierte: "Der Spiegel macht sichtbar, was vor ihm steht, während das Gespiegelte nur imaginär 'mit mir' in Verbindung gebracht und damit 'ich selbst' werden kann" (S.259). In diesem Prozess kommt es nicht nur zu einem Erkennen, sondern gleichzeitig auch zu einem Verkennen, weil im Bild Mängel verdeckt bleiben. Es ist gerade diese Täuschung oder Idealisierung, dafür sensibilisiert LACANs Theorie, die die Identifikation mit dem Spiegelbild so reizvoll macht (WEBER 2000, S.30). So konnten sich die untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen angesichts unterschiedlicher Verunsicherungen mit den idealisierten und optimierten fotografischen Selbstdarstellungen im Imaginären stabilisieren. [49]

5.2 Bewahren und Verändern von Subjektformen: Imagination als performative Kraft

Die untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen erschufen mit ihren fotografischen Selbstdarstellungen in digitalen sozialen Netzwerken nicht nur spezifische Körperbilder und Vorstellungen von sich, mit denen Subjektformen bewahrt und verändert wurden. Diese Fotografien sind zugleich Ausdrucksformen ihrer Vorstellungskraft. In diesem Kontext kann Imagination in Anschluss an WULF (2014) nicht nur als kreatives Vermögen (vgl. Abschnitt 2), sondern weiterführend als performative Kraft der Subjektwerdung verstanden werden. WULF legt eine Theorie der Imagination vor, die diese gegenüber LACAN (2019 [1949]) öffnet (vgl. Abschnitt 5.1). Während bei Letzterem das Imaginäre in dem Sinne negativ besetzt ist, als die nach Einheit strebenden Individuen sich in dessen Bildern verstricken, ist Imagination bei WULF (2014, S.104) eine positiv besetzte Kraft. Als menschliches Vermögen – in einem anthropologischen Erkenntnisinteresse – stellt sie eine Bilder schaffende Kraft dar, durch die Menschen über Bilder mit der Welt verbunden werden. Einerseits ist diese Kraft bedeutend dafür, dass abwesende Bilder vergegenwärtigt und reproduziert werden können. Damit erweist sie sich als essenziell für Prozesse der Habitualisierung vorhandener Subjektformen, in denen diese verinnerlicht bzw. inkorporiert werden (vgl. Abschnitt 2). Als kreative und performative Kraft ist sie andererseits aber auch daran beteiligt, neue und veränderte Bilder entwerfen zu können. Dieser theoretische Zugang ist gut dazu geeignet, die Annäherungen an bzw. das Ausloten und das Überschreiten von Subjektformen im Kontext von Subjektivierungsprozessen mittels fotografischer Selbstdarstellungen weiterführend zu verstehen. Als kreative Kraft ermöglicht Imagination den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Körperbilder zu entwerfen und zu präsentieren, wodurch sie gesellschaftliche Ordnungen bewahren und potenziell auch transformieren können (S.13). Imaginationen können, so WULF, "Unsichtbares sichtbar, Unhörbares hörbar und Unvorstellbares vorstellbar" (S.19) machen. Seine Überlegungen sind anschlussfähig an die körperleib- und imaginationstheoretischen Grundlegungen von Subjektivierung in diesem Beitrag (vgl. Abschnitt 2). Den Austausch innerer und äußerer Körperbilder konzeptualisierte er als mimetische und sinnliche Vollzugsprozesse. Vorhandene Körperbilder werden in bestimmten emotionalen und atmosphärischen Situationen imitiert und dabei gleichzeitig mehr oder minder kreativ variiert (S.58ff., 104ff., 207). Es konnte gezeigt werden, dass Imagination eine konstitutive Rolle bei den Subjektwerdungsprozessen der untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen spielte. Sie wird als performative Kraft lesbar, die als körperleibliches Vermögen sowohl an der Bewahrung und Reproduktion als auch an der Auslotung, Veränderung und Kritik von Subjektformen sowie damit einhergehenden Subjektnormen und Körperbildern beteiligt ist. [50]

5.3 Körperleibliche Erfahrungen des Subjektseins: Subjektivierungserfahrungen

Körperleibliche Erfahrungen haben sich in den empirischen Befunden im Kontext von Subjektwerdungsprozessen als besonders relevant erwiesen. Adressierungen und damit einhergehende Fremdpositionierungen, die bei den Adressierten unterschiedliche Gefühle und Regungen auslösen können, wurden als Adressierungserfahrungen konzeptualisiert (vgl. Abschnitt 2). Anknüpfend an die empirischen Befunde lässt sich das Zusammenspiel von Adressierung und Re-Adressierung mit den damit verbundenen Fremd- und Selbstpositionierungen in ihrer Körperlichkeit und Leiblichkeit weiterführend als Subjektivierungserfahrung rahmen. Die untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfuhren sich nicht nur in der Adressierung und Anerkennung durch andere Personen als Subjekte, sondern auch durch ihre eigene Re-Adressierung. In diesem Prozess konnten sie die an sie herangetragenen Subjektformen entweder erfüllen oder von ihnen abweichen, wodurch sie sich im Herstellungsprozess der Fotografie oder deren Betrachtung körperleiblich selbst als Subjekt erfahren und anerkennen konnten. Ein Subjekt zu sein, muss sich entsprechend richtig anfühlen. Im Annähern an sowie im Erfüllen und Ausloten von Subjektformen werden diese körperleiblich erlebt. So konnten sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Subjektformen körperleiblich ver(un)gewissern. [51]

6. Schlussdiskussion: körperleiblich fundierte Imagination als Kraft der Subjektivierung

Die Denkfigur der Imaginationen des Körpers trägt in erster Linie dazu bei, fotografische Selbstdarstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener aufgrund der Idealisierung und Optimierung nicht vorschnell als narzisstische oder egozentrische Praktiken abzuwerten (vgl. Abschnitt 1), sondern in ihnen die komplexen Auseinandersetzungen mit sich selbst und der gesellschaftlichen Ordnung zu erkennen. Sie stellt eine gesellschaftstheoretisch fundierte Lesart dar, bei der die soziale Bedingtheit der Körper- und Bildpraktiken Jugendlicher und junger Erwachsener berücksichtigt wird. In dieser Perspektive werden Fotografien zu mehr als bloßen Abbildern – sie werden zu Medien einer imaginativen Bearbeitung von Adressierungserfahrungen und damit zu konstitutiven Elementen der Subjektwerdung. [52]

Mit der Denkfigur wird Subjektivierung nicht nur als diskursiver, sondern auch als körperleiblicher Prozess verstanden, in dem Imagination als kreative Kraft wirksam wird. In dieser erweiterten Perspektive bietet die Denkfigur der Imaginationen des Körpers Impulse für subjektivierungstheoretische Diskurse. LANER (2019, S.224) monierte, dass die Imagination in subjektivierungstheoretischen Konzepten kaum eine Rolle spiele. Entsprechend führte sie die individuelle Gestaltungskraft, als die sie Imagination fasste, als bedeutenden Teil von Subjektivierungsprozessen ein. Mit ihr könnten Menschen auf gesellschaftliche Ansprüche reagieren, die an sie herangetragen werden. Davon ausgehend votiere ich vor dem Hintergrund der in diesem Beitrag dargelegten empirischen und theoretischen Erkenntnisse für ein Zusammendenken von Imagination und Körperleib im Kontext von Subjektwerdung. Imagination wird als körperleiblich fundiertes Vermögen gefasst, das in der Auseinandersetzung Jugendlicher und junger Erwachsener mit sich selbst, in der Verortung in der Welt sowie im Schaffen innerer und äußerer Bilder eine bedeutende Rolle spielt. Das körperleibliche Erleben von Adressierungserfahrungen, von Subjektformen und -positionen und die damit einhergehenden Ver(un)gewisserungen stehen in Zusammenhang mit inneren Bildern, die bestätigt, aber auch infrage gestellt und neugestaltet werden können (SCHÄR 2024, S.285). Leiblich fundierte Imagination wird als bedeutende Kraft der Subjektivierung deutlich, die nicht im Reich der Vorstellung verbleibt. [53]

Abschließend stellt sich die Frage, inwieweit die Denkfigur der Imaginationen des Körpers über den spezifischen Untersuchungsgegenstand hinaus verallgemeinerbar ist. Obwohl die empirischen Befunde auf der Untersuchung fotografischer Selbstdarstellungen einer begrenzten Anzahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 28 Jahren basieren, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass das Konzept der Imagination als körperleiblich fundierte Kraft der Subjektwerdung auch in anderen sozialen Kontexten, Medien und für andere Altersgruppen relevant sein könnte. Subjektivierungsprozesse sind, folgt man BUTLER (2001 [1997], 2009 [2004]), keineswegs auf bestimmte Lebensphasen beschränkt, sondern kontinuierliche Prozesse, in denen Subjekte fortwährend konstituiert werden. Entsprechend vollziehen nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene Körper- und Bildpraktiken in digitalen sozialen Netzwerken, sondern ebenso Kinder und Erwachsene. Die exemplarische Analyse des Falls Diana verdeutlicht (vgl. Abschnitt 4), wie fotografische Selbstdarstellungen mit alltäglichen Adressierungserfahrungen verknüpft sind. In verschiedenen sozialen Kontexten, beispielsweise beim Erstellen einer Fotografie, können Subjektivierungserfahrungen gemacht werden, durch die bestehende Subjektformen entweder bestätigt oder irritiert werden. Die untersuchten Subjektivierungsprozessen waren aber nicht auf digitale soziale Netzwerke beschränkt. Dies legt nahe, dass habituelle und imaginative Reaktionen auf solche Erfahrungen sich potenziell auch in anderen sozialen Kontexten manifestieren könnten. Zudem ist anzunehmen, dass alltägliche Adressierungserfahrungen nicht nur im Medium der Fotografie, sondern in weiteren Medien (z.B. Videos, Avatare, Zeichnungen) aufgegriffen werden können. Fotografien scheinen aber aufgrund der Möglichkeit, Übergegensätzlichkeit dazustellen, besonders gut geeignet, um Spannungen und Ambivalenzen der Subjektwerdung zu bearbeiten (PRZYBORSKI 2017, S.231f.). [54]

Um die Denkfigur der Imaginationen des Körpers validieren, differenzieren und als theoretisches Konzept weiter konsolidieren zu können, wären Forschungen zu Subjektwerdungsprozessen erforderlich, in die verschiedene Medien, soziale Kontexte und Altersgruppen einbezogen werden. Dabei müssten konsequent die Wechselwirkung zwischen inneren und äußeren Körperbildern sowie körperleiblichen Erfahrungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus wäre es notwendig, sensibilisiert zu sein für die Gleichzeitigkeit zweier Prozesse: zum einen die Reproduktion gesellschaftlicher Subjektformen mit ihren Körperbildern und Subjektnormen, zum anderen deren kreative Veränderung und kritische Hinterfragung. [55]

Anhang: Richtlinien der Transkription16)

|

(2) |

Pause, Dauer in Sekunden |

|

(.) |

kurzes Absetzen, weniger als eine Sekunde |

|

ja |

betont, laut |

|

°nein° |

sehr leise |

|

. |

stark sinkende Intonation |

|

; |

schwach sinkende Intonation |

|

? |

stark steigende Intonation |

|

, |

schwach steigende Intonation |

|

od- |

Abbruch eines Wortes |

|

nei::n |

Dehnung, die Häufigkeit von : entspricht der Länge der Dehnung |

|

haben=wir |

schleifend, ineinander übergehend gesprochene Wörter |

|

(doch nicht) |

Unsicherheit bei der Transkription |

|

( ) |

unverständliche Äußerung, je nach Länge |

|

((stöhnt)) |

parasprachliche, nicht-verbale oder gesprächsexterne Anmerkungen |

|

@nein@ |

lachend gesprochen |

|

@(.)@ |

kurzes Auflachen |

|

@(2)@ |

Lachen, Dauer in Sekunden |

|

// |

knappes Unterbrechen des*der Sprecher*in z.B. Hörer*insignal //mhm// |

|

└ |

Überlappung der Redebeiträge |

|

Lachvariationen (parasprachliche Anmerkungen): - kehliges Lachen (Lautbildung in der Kehle) - kicherndes Lachen (Lautbildung im Gaumen) - offenes Lachen (Lautbildung in Hals und Mundhöhle) - schnaubendes Lachen (Lautbildung in Nase) - prustendes Lachen (Lautbildung mit den Lippen) |

1) Die in diesem Artikel präsentierten theoretischen Ausarbeitungen, Forschungsdesigns und empirischen Erkenntnisse entstammen meinem Dissertationsprojekt "Imaginationen des Körpers. Fotografische Selbstdarstellungen als Medien der Subjektwerdung junger Menschen" (SCHÄR 2024), das ich 2018 bis 2023 an der Universität Zürich durchgeführt habe. In meiner Untersuchung habe ich nicht gezielt nach optimierten und idealisierten fotografischen Selbstdarstellungen gesucht, musste im Verlauf der Interviews aber feststellen, dass alle Fotografien während der Produktion und/oder des Prozesses des Postens im Netzwerk mehr oder minder einen Optimierungs- und Idealisierungsprozess durchlaufen haben. Die Interviewten haben die Optimierungen und Idealisierungen teilweise sehr explizit als solche benannt (siehe Abschnitt 5.1). <zurück>

2) Ein zentraler Befund der Studie ist, dass die interviewten Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit ihren fotografischen Selbstdarstellungen Imaginationen erzeugten, mit denen sie im Kontext von Subjektivierungsprozessen auf Adressierungen durch Andere reagierten. In dem Artikel vertiefe ich den Aspekt der Untersuchung habitueller und imaginativer Orientierungen unter Bezugnahme auf bisher unveröffentlichtes empirisches Material und Analysen. <zurück>

3) Der Begriff der Subjektform findet in diesem Beitrag Verwendung, um die körperlich-materielle Gestalt zu beschreiben, die ein Subjekt annimmt, um in einer Gesellschaft als solches erkennbar zu sein. Dies umfasst körperliche Ausdrucksweisen wie z.B. Körperhaltung, Gesten oder Kleidung (RECKWITZ 2021, S.12). Demgegenüber wird der Begriff der Subjektposition verwendet, wenn die Positionierung eines Individuums innerhalb gesellschaftlicher Ordnungen und Machtverhältnisse betont werden soll (S.14). Während durch die Subjektform stärker die Körperlichkeit von Subjektivierung hervorgehoben wird, wird bei der Subjektposition der Fokus auf gesellschaftliche Positionierungen gelegt, durch die Handeln und Sprechen ermöglicht oder verunmöglicht werden. <zurück>

4) Der Leib spielt auch in der Inkorporierung und Verkörperung von Subjektformen eine bedeutende Rolle. Für die heuristisch-analytischen Konzepte im Rahmen meiner Studie ist er aber v.a. im Kontext der Adressierungsprozesse hervorzuheben. <zurück>

5) Die Verwendung des Begriffs Körperleib dient dazu, "auf die Verschränkung von Körper und Leib, zwischen denen in phänomenologischen und anthropologischen Auseinandersetzungen analytisch differenziert wird, hinzuweisen" (JÄGER 2004, zit. nach BURGHARD, MAGYAR-HAAS & MÖRGEN 2014, S.108). <zurück>

6) Dabei muss jedoch in Rechnung gestellt werden, dass es kaum gelingt, die inneren, imaginierten Bilder des Körpers eins zu eins in eine Fotografie zu übertragen. Für die vorliegende Betrachtung ist es von Bedeutung, dass die untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich mit dem auf der Fotografie abgebildeten Körper identifizierten. Dieser gefiel so gut oder entsprach so sehr den inneren Bildern von sich, dass sie ihn in digitalen sozialen Netzwerken posteten. Es ist denkbar, dass eine Fotografie des eigenen Körpers auch überraschen kann und neu als inneres Bild aufgenommen wird. <zurück>

7) Die von BOHNSACK (2017a) eingeführte Unterscheidung von abgebildetem*r und abbildendem*r Bildproduzent*in waren für meine Studie nicht von Bedeutung, da beide im Kontext von auf Social Media veröffentlichen Fotografien in eins fallen. Durch das Posten haben die untersuchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Fotografie "autorisiert" (S.425). Selbst wenn sie die Fotografien nicht selbst angefertigt haben, haben sie darin etwas erkannt, mit dem sie sich zeigen wollen. <zurück>

8) Beim Sampling kombinierte ich zwei Verfahren: Zunächst wurden im Sinne des "Sampling nach bestimmten, vorab festgelegten Kriterien" (PRZYBORSKI & WOHLRAB-SAHR 2014, S.182) gesellschaftliche Strukturkategorien wie Geschlecht, sozioökonomischer Hintergrund und ethnische Zugehörigkeit als Auswahlkriterien definiert, um die gesellschaftliche Diversität abzubilden. Nach Auswertung erster Interviews wurde das "Theoretical Sampling" (GLASER & STRAUSS 1967, zit. nach PRZYBORSKI & WOHLRAB-SAHR 2014, S.181) angewandt, um gezielt nach minimal oder maximal kontrastierenden Fällen zu suchen. <zurück>

9) Aktuelle Strömungen im Bereich der Positivity-Bewegung zielen darauf ab, Körper, die in der Gesellschaft oft als abweichend oder mangelhaft betrachtet werden – beispielsweise Körper mit Behinderungen – zu entstigmatisieren und in das Spektrum des Normalen einzubeziehen (HAUKE 2022, S.71). <zurück>

10) Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt und transkribiert. Die Interviewsequenzen in diesem Artikel wurden ins Hochdeutsche übersetzt. Siehe den Anhang für die verwendeten Transkriptionszeichen. <zurück>

11) Der Begriff "Behinderung" ist als soziales Konstrukt zu verstehen und normativ aufgeladen. In Anlehnung an die Disability Studies möchte ich betonen, dass Menschen nicht grundsätzlich behindert sind, sondern durch gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen und strukturelle Barrieren behindert werden. Von den normativen Konnotationen, die dem Begriff "Behinderung" anhaften, distanziere ich mich ausdrücklich. <zurück>

12) Diana hat zugestimmt, dass ihre Fotografien ohne Unkenntlichmachung veröffentlicht werden dürfen. <zurück>