Volume 26, No. 3, Art. 16 – September 2025

Zum Doing Feldnotizen in der Ethnografie

Valentin Bähr, Hedda Bennewitz, Karin Bräu & Theresa Klene

Zusammenfassung: Feldnotizen bilden die Grundlage für das Verfassen von Beobachtungsprotokollen und sind damit maßgeblich an der Entstehung empirischer Daten im ethnografischen Forschungsprozess beteiligt. Im Kontrast zu dieser zentralen Funktion findet eine Beschäftigung mit der Entstehung von Feldnotizen und deren Verarbeitung zu Beobachtungsprotokollen allerdings nur selten statt. In unserem Artikel untersuchen wir das ethnografische Schreiben von Feldnotizen, wie es als materiell gebundene, soziale und lokal situierte Praxis hervorgebracht wird. Dafür greifen wir auf eigene empirische Daten zurück, die aus einem ethnografischen Forschungsprojekt stammen, in dem wir Schüler*innen und ihre Hausaufgaben in der Schule, in der Familie und im Transit dazwischen begleitet haben. In einem ersten Schritt betrachten wir die je spezifischen Modalitäten bei der Entstehung von Notizen innerhalb der unterschiedlichen Feldkontexte. Im zweiten Schritt widmen wir uns der Materialität der Praxis des Notierens im Feld und kontrastieren diese an den verschiedenen verwendeten Schreibwerkzeugen wie Laptop, Stift und Papier sowie Smartphone, um so Differenzen, Limitationen und Potenziale sichtbar zu machen. Wir schließen mit einer Reflexion zum Doing Feldnotizen.

Keywords: Ethnografie; teilnehmende Beobachtung; Feldnotizen; Beobachtungsprotokolle; Notizmedien; Writing Culture; Praxistheorie; Schulforschung; Erziehungswissenschaft

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Doing Feldnotizen: die Praktiken des Notizenmachens im Feld

2.1 Im Feld der Familie

2.2 Im Feld der Schule

2.3 Im Feld des Transits

2.4 Zwischenfazit: Doing Feldnotizen

3. Feldnotizen und Protokolle mit verschiedenen Notizmedien

3.1 Notizmedium Laptop

3.2 Notizmedium Stift und Papier

3.3 Notizmedium Handy

3.4 Zwischenfazit 2: Medien, Feldnotizen und Beobachtungsprotokolle

4. Diskussion und Fazit: Anything goes?!

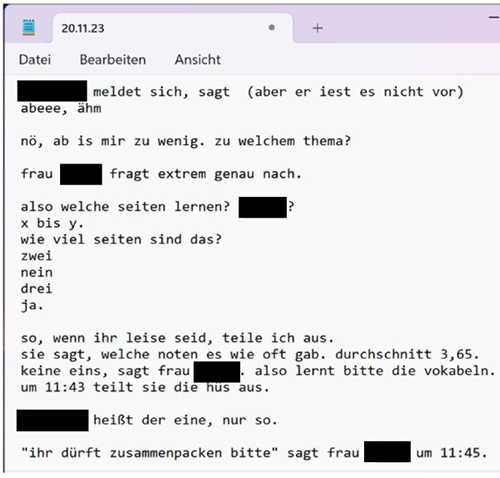

Zum Autor und zu den Autorinnen

In unserem Beitrag möchten wir unsere Erfahrungen beim Schreiben von ethnografischen Feldnotizen reflektieren und dabei unser eigenes erkenntnisleitendes Handeln untersuchen. In Einführungen und Lehrbüchern zur Methodik der Ethnografie werden Feldnotizen und die mit ihnen verbundene Praxis kaum oder nur knapp besprochen, obwohl sie ein zentraler Bestandteil der Datenerhebung sind, denn die "schriftlichen Notizen [im Feld] unterstützen den Beobachter bei der späteren beschreibenden Rekonstruktion eines routinemäßigen Ablaufs oder eines besonderen Ereignisses" (BREIDENSTEIN, HIRSCHAUER, KALTHOFF & NIESWAND 2020, S.100). Insofern lohnt es sich, das Entstehen von Feldnotizen genauer anzusehen, da mit ihnen die weitere ethnografische Forschung präfiguriert ist. [1]

Wir widmen uns jenen Situationen, in denen direkt im Feld Notizen gemacht werden (also dem Doing Feldnotizen), sowie den Feldnotizen selbst, mit deren Hilfe dann später Beobachtungsprotokolle geschrieben werden. Wir unterscheiden demnach Feldnotizen von ethnografischen Beobachtungsprotokollen, die meist mithilfe der Feldnotizen im Nachhinein ausformuliert werden. Im Englischen heißen manchmal beide Textsorten fieldnotes. Manchmal wird aber auch zwischen jottings (EMERSON, FRETZ & SHAW 2011, S.29ff.) und fieldnotes (was dann die Beobachtungsprotokolle meint) unterschieden. Durch die Wortverwandtschaft (fieldnotes – Feldnotizen) kann das zu Missverständnissen führen. Wir befassen uns im Folgenden vorwiegend mit den Feldnotizen, also den jottings, und nur kurz mit den daraus entstandenen Beobachtungsprotokollen. [2]

Feldnotizen zu schreiben, ist Teil der ethnografischen Arbeit im Rahmen von teilnehmender Beobachtung, die als Kern von Ethnografie gilt. Im Hinblick auf teilnehmende Beobachtung stellten HITZLER und GOTHE (2015, S.10f.) im Kontrast zu beobachtender Teilnahme fest, dass man entweder schwerpunktmäßig beobachten kann und damit als Forscher*in eine distanzierte Position im Feld einnimmt, oder aber im Feld teilnimmt, d.h. in die Aktivitäten der Akteur*innen direkt involviert und dann in der Beobachtung eingeschränkt ist (siehe auch MURCHISON 2010, S.84ff.). In diesen Überlegungen kommt allerdings das ethnografische Notizenmachen im Feld gar nicht vor. Man könnte also erweiternd annehmen, dass man entweder teilnehmen oder beobachten oder Notizen machen kann. Selbst bei einer gewissen Multitaskingfähigkeit schränken Beobachten und/oder Teilnehmen das Schreiben von Feldnotizen vor Ort ein oder beeinflussen den Modus des Schreibens, wie wir an unserem Material zeigen werden. Auch BREIDENSTEIN und Kolleg*innen beschrieben das Problem des Notizenmachens im Rahmen des Teilnehmens und Beobachtens im Feld wie folgt: "Die Praxis des Notierens befindet sich grundsätzlich in einer gewissen Konkurrenz zu den zwei anderen Anforderungen der Feldforschung: der Teilnahme und der Beobachtung. Wer schreibt, kann aktuelle Szenen nicht weiterverfolgen und ist als Interaktionspartner weitgehend untauglich" (2020, S.101). [3]

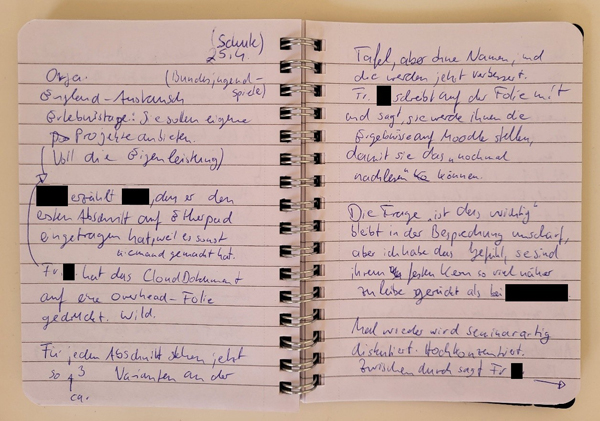

Umgekehrt gilt: Je mehr Forschende ins Feld selbst involviert sind, umso eher wird das Notieren auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, etwa am Abend zu Hause, wie es THOMAS (2019, S.73ff.) über WACQUANT berichtete, der Amateurboxer wurde, um im Gym Studien zu Armutsprozessen in Ghettos zu betreiben. Erst nach dem Training konnte er aufschreiben, was er gesehen und erlebt hatte. Aber auch sonst gibt es in jeder Feldforschung Situationen und Phasen, in denen Beobachter*innen im Feld interagieren müssen oder die stark emotional aufgeladen sind, sodass das Schreiben nicht möglich ist oder nicht angemessen wäre. [4]

In jedem Fall ist das Anfertigen von Feldnotizen bereits eine Distanzierung vom Feld: "Das Aufschreiben indiziert bereits einen ersten Rückzug von der Praxis, deren Nähe man sich aussetzt" (BREIDENSTEIN et al. 2020, S.103). Denn auch wenn JACKSON (2016, S.45) Feldnotizen als "record of observation" bezeichnete, können sie nicht als reine Dokumentation des Beobachteten angenommen werden. Ethnograf*innen treffen Entscheidungen, was notiert, wie ausführlich etwas festgehalten wird und was nicht (STRECK, UNTERKOFLER & REINECKE-TERNER 2013). Notizen sind immer aus deren Perspektive geschrieben, die interaktiv selbst in das Feld involviert sind – ob sie es wollen oder nicht. Feldnotizen sind daher Ergebnisse des Denkens, des Interpretierens und des Reagierens auf das Feld, nicht nur des Dokumentierens (BREIDENSTEIN et al. 2020; ECKHARDT 2023; SCHINDLER & SCHÄFER 2021). ECKHARDT (2023, S.55) sah daher mit Bezug auf JACKSON (1990a, 1990b) in Feldnotizen ein "Dazwischen": Sie verbinden das Feld mit der Forschung und den Ethnograf*innen. Sie enthalten Informationen über das Feld und dessen Akteur*innen, aber genauso über die Ethnograf*innen selbst. Im Sinne der "Writing Culture"-Debatte (CLIFFORD & MARCUS 1986) müssen Feldnotizen als Produkt einer ethnografisch forschenden Person, die ein Feld beobachtet, die aber selbst im Feld situiert ist, betrachtet werden. Diese nimmt Einfluss auf das Feld und das Feld auf sie. Feldnotizen sollen die Eigenlogiken des Feldes erfassen und sind gleichzeitig Ausdruck der Positionierung und Perspektive der Forschenden. [5]

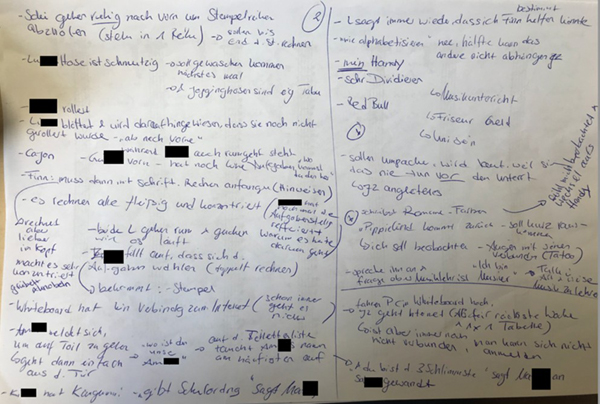

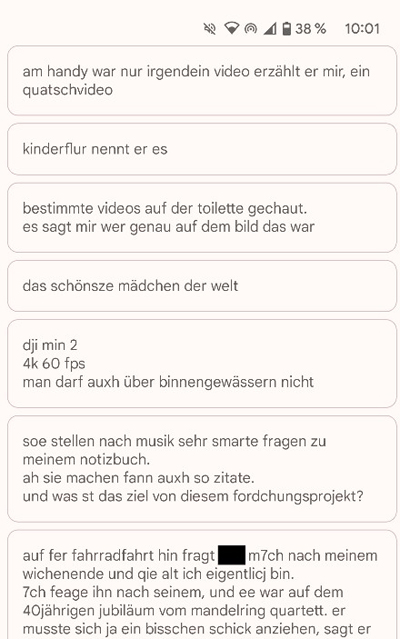

Grundlage der folgenden Überlegungen sind unsere Erfahrungen aus dem Projekt Der Schüler*innenjob im "Homework Cycle" (ScHau)1), in dem es um die Schüler*innenperspektive auf Hausaufgaben geht. Die Forschung ist eine "Multi-sited Ethnography" (MARCUS 1995), in der wir einzelne Schüler*innen an verschiedenen Orten mit je unterschiedlicher Feldspezifik begleitet und beobachtet haben: in der Schule, auf dem Weg dorthin und zurück nach Hause sowie beim Hausaufgabenmachen (bisher vor allem) im familialen Umfeld. So wurden die Jugendlichen über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen ganztägig begleitet. Dass die Anlage des Projekts Einfluss auf die Möglichkeiten und Modi des Schreibens von Feldnotizen hat (THOMPSON 2014), ist zwar bekannt, im Forschungsprozess ist uns jedoch aufgefallen, wie sehr sich die angefertigten Notizen nicht nur nach Feld (Schule, Familie, unterwegs) und Ethnograf*innen, sondern auch nach je eingesetztem Notizmedium (Papier und Stift, Laptop, Handy) hinsichtlich des Umfangs, der Form oder der Möglichkeit digitaler Weiterverarbeitung zu Protokollen maßgeblich unterscheiden. An diese Beobachtung haben sich für uns folgende Fragen geknüpft: Was passiert beim Anfertigen von Feldnotizen, welcher Art sind die dabei entstehenden Notizen und was bedeutet dies letztlich für die Anfertigung von ethnografischen Beobachtungsprotokollen? [6]

Zunächst werden wir in Abschnitt 2 die Praktiken des Notizenmachens, also das Doing Feldnotizen betrachten. Wir zeigen, wie unterschiedliche Feldspezifika die Notizmodalitäten beeinflussen und welche technischen Möglichkeiten die jeweiligen Felder "lizensieren" (SCHINDLER & SCHÄFER 2021, S.17). In Abschnitt 3 wenden wir uns dann den Feldnotizen selbst zu: Wie verändert das technische Medium, mit dem notiert wurde (Papier, Laptop, Smartphone), die Notizen? Welche Art des Erfassens, Dokumentierens, Selektierens und Interpretierens wird jeweils (un)möglich? Dabei werden wir auch entstandene Beobachtungsprotokolle untersuchen und prüfen, welche Schlüsse aus dem Vergleich von Feldnotiz und Protokollsequenz gezogen werden können. Im Fazit (Abschnitt 4) reflektieren wir unsere Befunde. Es geht uns also insgesamt um eine Reflexion der Praxis des ethnografischen Notierens im Feld mit unterschiedlichen Medien durch unterschiedliche Personen an unterschiedlichen Orten sowie der entstandenen Feldnotizen. [7]

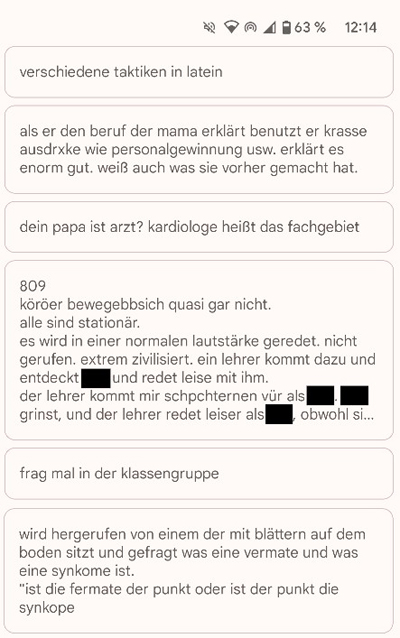

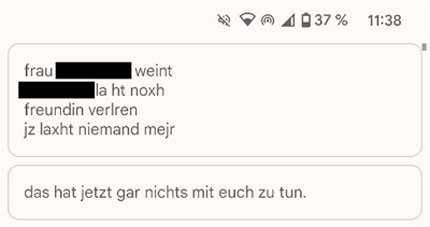

2. Doing Feldnotizen: die Praktiken des Notizenmachens im Feld

Forschungsfelder konfrontieren Forschende mit spezifischen Handlungslogiken, die bestimmte Anforderungen an sie stellen und so eben auch das Notizenmachen als Schreibpraxis, das Doing Feldnotizen, bedingen, ermöglichen und begrenzen. Im folgenden Abschnitt werden die sozialen Räume (LÖW 2001) Familie, Schule und der Transit zwischen Familie und Schule im Hinblick auf feldspezifische Anforderungen, Differenzen und Besonderheiten für das Doing Feldnotizen beleuchtet. [8]

Die Familie ist kein öffentlicher, sondern ein privater Raum. Fremden Menschen wird nicht einfach Zugang und Einblick gewährt. Ethnograf*innen müssen in die Familie eingelassen werden und eine vertrauensvolle Forschungsbeziehung zu den Feldteilnehmer*innen aufbauen, während sie in die privaten Räume, Routinen, Regeln und Momente des familiären Alltags eindringen (LATUNDE 2017, S.100; SCHINKEL 2013, S.79f.) und zugleich versuchen, die eigene Forschungsagenda zu verfolgen. Das Forschen bleibt nie unbemerkt:

"Ich setze mich mit dem Laptop neben Paul2), bei ihm liegt alles schon bereit. Paul legt direkt los mit Deutsch. Ohne etwas getippt zu haben, klappe ich den Laptop wieder zu, bringe ihn zurück zu meinen Sachen in den Flur und hole stattdessen mein Notizbuch. Irgendwie habe ich heute keine Lust auf den Laptop. Mir ist das heute zu invasiv, wenn die ganze Zeit die Tasten klappern" (Protokoll: Valentin BÄHR, 23. April 2024). [9]

In der Privatheit der Familie und insbesondere im Zweier-Setting zwischen Beobachter*in und Schüler*in wird das Notizenmachen präsent. Es steht stellvertretend für die Tätigkeit des Forschens und markiert permanent: Hier wird geforscht! Forscher*innen fallen auf und als enge Beschatter*innen zeigen sie durch ihr Aufschreiben an, dass etwas Notierungswürdiges, etwas Forschungsrelevantes passiert. Die akustischen Signale, wie etwa das Tippen auf dem PC, können irritierend und störend sein. Sie gehören nicht zum Feld, und durch das Notizenmachen wird die Künstlichkeit und Ungewohntheit der Situation betont. Durch das lautlose und weniger "invasive" Notizenmedium Stift und Papier versuchen Forschende, ihre Anwesenheit zu minimieren bzw. zu maskieren und die Irritation der ungewohnten Situation zu reduzieren. Hier zeichnet sich ab, was SCHEFFER (2002, S.356) als "Normalisierung von Anwesenheit" thematisierte und von PAG (2021, S.27) auf die Familie übertragen wurde: "Innerhalb der Familie gibt es im Normalbetrieb keine sozial akzeptierte Form einer Beobachter:innenrolle, sodass es in der Privatsphäre der Familie gar unmöglich erscheint, zum unauffälligen Bestandteil des Ausgangskontextes zu werden und die Integrität der Szenerie unberührt zu lassen". Gleichwohl waren die in unsere Studie einbezogenen Familien – hatten sie der Beobachtung einmal zugestimmt – sehr kooperativ, sodass wir dann keine Zurückweisung erlebt haben. Stattdessen wurden die Ethnograf*innen gelegentlich in familiale Praktiken einbezogen, etwa wenn sie zum Mittagessen eingeladen waren. Dennoch bleibt es dabei: Die Forscher*innen sind Gast in – und nicht Teil – der Familie, und dem Beobachten und Notizenmachen wird zwar mit Verständnis begegnet, aber zur Normalität wird es nicht. [10]

Im Unterricht ist Schreiben – im Unterschied zur Familie – eine zentrale Tätigkeit, sodass das Anfertigen von Feldnotizen unauffällig sein kann. Die*der Forscher*in sitzt zwischen vielen Schüler*innen und wird dadurch wenig exponiert. Allerdings lizensiert auch das Feld der Schule bestimmte Medien: So ist der Gebrauch von Handys in Schulen meist verboten oder sie können nur bedingt genutzt werden. Es gibt Tablet-Klassen, aber nach wie vor sind Stift und Papier die gängige Form des Schreibens im Klassenzimmer. Das Notieren von Feldnotizen mit Papier und Stift fügt sich besonders nahtlos in den Kontext der Schule ein. Auch das gegenseitige Beobachten ist ein schulisches Feldspezifikum. Nicht nur stehen die Schüler*innen unter der ständigen Beobachtung von Lehrer*innen, sondern sie werden auch permanent von ihren Mitschüler*innen gesehen, und diese wiederum beobachten die Lehrpersonen. Die Schulklasse ist ihr eigenes Publikum, in der Praktiken und Tätigkeiten öffentlich einsehbar und füreinander sichtbar vollzogen werden (BREIDENSTEIN & KELLE 2002). Das gilt selbstredend auch für Ethnograf*innen: Ihr Schreiben ist in der Klasse zwar nicht ungewöhnlich, aber doch sicht- und einsehbar. Während gewöhnlich die gesprochenen Worte und spontane Reaktionen im Unterricht flüchtig sind – sie werden versendet und meist nicht länger beachtet – verändert die forschende Person die Unterrichtssituation. Durch das Notieren wird das soziale und pädagogische Handeln dokumentiert und der wissenschaftlichen und kritischen Analyse zugänglich gemacht. Es ist nachvollziehbar, dass beobachtete Lehrer*innen und Schüler*innen gerne wüssten, was über sie geschrieben wird (BREIDENSTEIN & MEIER 2004), auch in der folgenden Situation:

"Während die Schüler*innen am Rechnen sind, steht Herr Hoch auf und guckt Fino, der neben mir sitzt, über die Schulter. [...] Auch Herr Stark steht wieder an Finos und meinem Tisch. 'Du schreibst ja Romane' wundern sich beide über meine Notizen. Sie gehen weiter durch die Reihen und Herr Hoch guckt dabei den Schüler*innen über die Schulter. [...] Weil Herr Hoch dann schon wieder neben mir steht und auf meine Notizen schielt – ich aber schon zum Notieren auf mein Handy gewechselt bin, weil ich mich beobachtet und unwohl fühle und von meinem Notieren ablenken will – verwickle ich ihn in ein Gespräch" (Protokoll: Theresa KLENE, 24. November 2023). [11]

Mit der Gegenbeobachtung durch den Lehrer fühlte sich die Ethnografin in der beschriebenen Situation so unwohl, dass sie ihr Medium wechselte. Das Handy wurde zum Rückzugs- und Heimlichkeitsraum. Das Notizenmachen wurde privatisiert, da Telefone als Privaträume anerkannt sind. Der Ethnografin ermöglichte das Handy, dem offener einsehbaren Medium Papier zu entfliehen. Mit der Nutzung des Handys tat sie so, als vollzöge sie einen Rollenwechsel von der Ethnografin zur Privatperson, sodass der Feldanspruch auf Einsehbarkeit aufgehoben wurde. Das Handy ermöglichte, dass das Notieren nicht aufgegeben werden musste, wenn das Feld zu nahekam. Gleichzeitig distanzierte sich die Ethnografin vom Feld, indem sie ein Medium einsetzte, das während des Unterrichts gewöhnlich nicht verwendet werden darf. [12]

Das Verschleiern des ethnografischen Arbeitens durch das Handy und die Verweigerung von Einsichtnahme in Feldnotizen stellt zwar eine wirkungsvolle, aber hinsichtlich eines möglichen Vertrauensverlusts durchaus riskante Strategie der Distanzierung im Feld dar. Sie kann die Position der Ethnograf*innen als vertrauensvolle Forscher*innen gefährden und zum Verlust von Feldverbündeten führen. ECKHARDT (2023, S.65) zeigte zudem, dass das Handeln der Akteur*innen im Feld von Ethnograf*innen manchmal als kaum (mehr) erträglich wahrgenommen wird, sodass Strategien gefunden werden müssen, um mit Überforderung umzugehen. Den Unterricht in solchen Fällen vorübergehend zu verlassen oder (Rückzugs-)Räume im Unterricht zu finden, um sich in der beengenden Unterrichtssituation den zugreifenden, kontrollierenden und bewertenden Lehrer*innen zumindest zum Teil zu entziehen und das feldnotierende Arbeiten zu gewährleisten, ist herausfordernd, sodass der Griff zum Handy und der Rückzug ins scheinbar Private eine nachvollziehbare Strategie sein kann. [13]

Um die Felder der Familie und Schule zu erreichen, sind die Schüler*innen unterwegs. Den Weg in die Schule und nach dem Unterricht wieder zurück in die Familie bezeichnen wir als Transit. Auch hier gelten bestimmte Besonderheiten und Anforderungen für das Notizenmachen. Kennzeichnend ist vor allem die Bewegung. Die Feldteilnehmer*innen verlassen einen Ort und wollen einen anderen erreichen. Die Mobilität stellt Ethnograf*innen vor die Entscheidung, ein Notizmedium zu wählen, das der Dynamik gerecht werden kann oder alternativ auf Notizen während des Transits zu verzichten und erst später das Erlebte aufzuschreiben. Wie diese Herausforderung im Feld gelöst wird, zeigen wir beispielhaft in Abbildung 1:

Abbildung 1: Feldnotizen beim Transit, links Valentin BÄHR, Foto und WhatsApp-Dialog durch Feldteilnehmer [14]

Auf dem Foto sieht man, wie der Ethnograf mit dem Notizmedium Handy den Schüler Hamza in die Schule begleitete. Dieser Schnappschuss wurde von einem Freund und Mitschüler von der gegenüberliegenden Straßenseite aus mit dem Handy angefertigt. Das Handy bietet sich im Feld des Transits als Dokumentationsmedium an, und vielleicht drängt sich sein Einsatz als mobiles Notizheft sogar auf: Es ist als Alltagsgegenstand normalisiert, jede*r hat meistens eines griff- und einsatzbereit und es können Texte, Video- und Audioaufnahmen spontan angefertigt und geteilt werden. Auch wenn es im öffentlichen Raum nicht (mehr) ungewöhnlich ist, das Handy zu gebrauchen und die Aufmerksamkeit zwischen Umgebung, Anwesenden und Display zu teilen, bleibt es ein privater Gegenstand, der für Außenstehende nicht einsehbar ist. Für die Feldteilnehmer*innen in der gezeigten Situation war nicht klar, was der Ethnograf tat – er hätte an Freund*innen eine Textnachricht schicken, (heimliche) Tonaufnahmen anfertigen oder ein Foto machen können, so wie auch heimlich eines von ihm entstanden ist. Die Nutzung changiert demnach zwischen Unauffälligkeit und Sichtbarkeit und verbindet öffentliche und private Räume. [15]

2.4 Zwischenfazit: Doing Feldnotizen

Jedes Feld stellt unterschiedliche Anforderungen an die Forschenden und ihre Möglichkeiten Notizen zu machen. Bei einer "Multi-sited Ethnography" (MARCUS 1995) mit stetigem Wechsel der Felder wird dies besonders herausfordernd. Immer geht es dabei auch um die Wahl des Notizmediums und um die Kompetenz der Ethnograf*innen, dies feld- und situationsangemessen zu entscheiden. Dabei gilt es, eine Balance zwischen den Anforderungen des Forschungsprojektes und denen der sozialen Situation zu finden und das Verhältnis von Nähe und Distanz, von Einblick gewähren und Verbergen zu managen. So ist es nachvollziehbar, wenn die Feldteilnehmer*innen neugierig sind und die Notizen einsehen möchten. Zugleich ist nachvollziehbar, dass Ethnograf*innen Notizen zuweilen verbergen möchten. Feldnotizen, so könnte man einerseits argumentieren, sind im Prinzip feldöffentlich angefertigte Dokumente, in denen die Wahrnehmung der Vollzugswirklichkeit des Feldes notiert wird, die alle gemeinsam herstellen und erleben, die also (meist) kein Geheimnis darstellen. Aber Feldnotizen enthalten Deutungen des Gesehenen, sodass deren Vorzeigen andererseits den Feldzugang gefährden und Gesichtsverlust auf allen Seiten zur Folge haben könnte. Insofern kann das Verbergen der Notizen und des Notierens zur Strategie werden, die ethnografische Arbeit überhaupt aufrechtzuerhalten. Im Feld der Familie stellt zudem die Invasivität der Forschung eine spezifische Herausforderung dar. Die Anwesenheit der Ethnograf*innen und die für eine Beobachtung erforderliche Nähe zu einzelnen Kindern und Jugendlichen in deren Zuhause befördert den Impuls, möglichst leise und unauffällig zu agieren. Aber selbst größtmögliche Rücksichtnahme und Zurückhaltung im Feld kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Aufenthalt der Ethnograf*innen in der Familie sowohl ungewöhnlich als auch eigentümlich ist und bleibt. Der Transit wiederum stellt eine weitere zentrale Herausforderung bereit: die Mobilität. Unterwegs zu sein, behindert das Schreiben und Anfertigen von schriftlichen Notizen. Hier erweist sich das Smartphone als pragmatische Lösung, denn es ist meist zur Hand und einfach zu bedienen. Sein Einsatz allerdings – und dies gilt für alle Felder – kann von den Feldteilnehmenden nicht eindeutig dechiffriert werden. Ob es sich bei der Nutzung um eine private Nachricht oder eine Feldnotiz handelt, ist von außen kaum zu entscheiden. Da dies auch forschungsethische Fragen aufwirft, etwa inwieweit die Feldteilnehmer*innen einen Anspruch darauf haben, zu wissen, wann Ethnograf*innen Notizen machen oder Einblick in diese bekommen, werden wir das Thema in Abschnitt 4 aufgreifen. [16]

3. Feldnotizen und Protokolle mit verschiedenen Notizmedien

Wir möchten nun die Feldnotizen selbst in den Blick nehmen. Exemplarisch untersuchen wir Feldnotizen, die mit unterschiedlichen Medien geschrieben wurden, um zu zeigen, welche Folgen sich für das Anfertigen von Beobachtungsprotokollen ergeben haben. [17]

Für eine Betrachtung von Feldnotizen und den daraus entstandenen Protokollen soll der Blick zunächst auf den Laptop gerichtet werden. Dieser ermöglicht es mit etwas Übung, Gespräche im Feld relativ genau zu dokumentieren.

Abbildung 2: Feldnotizen am Laptop (Valentin BÄHR, 20. November 2023) [18]

In dieser ersten Feldnotiz wurden nur die wesentlichen sprachlichen Inhalte erfasst, parasprachliche Elemente wie Intonation oder beispielsweise Lachen finden sich hingegen ebenso wenig wie eine eingehende Beschreibung der Personen oder der Atmosphäre im Raum. Auch Reflexionen des Ethnografen sind nicht vorhanden. Formal ist die Interpunktion reduziert und wörtliche Rede ist nicht als solche markiert. Sprecher*innenwechsel sind durch Absätze gekennzeichnet. Es finden sich auch keine Informationen darüber, wer spricht, oder erläuternde bzw. kontextualisierende Hinweise. Im später entstandenen Protokoll wurden nur wenige zusätzliche Informationen ergänzt (im Folgenden kursiv gesetzt). Der Rest blieb, bezogen auf die ursprüngliche Feldnotiz, mehr oder weniger unverändert:

"Hamza meldet sich und sagt, ohne in sein Heft zu gucken: 'A-Beee, ähm …' A-Beee ist langgezogen für AB, also Arbeitsblatt.

'Nö', sagt Frau Nive. 'AB is' mir zu wenig. Zu welchem Thema?' Sie fragt genau nach, und lässt erst locker, als es jemand sagt.

'Und lernen? Welche Seiten lernen? Tim?'

'225 bis 227.'

'Wie viele Seiten sind das?'

'Zwei', sagt Tim.

'Nein.'

'Drei', sagt Tim.

'Ja. So, wenn ihr leise seid, teile ich aus.' Die Lehrerin diktiert, welche Noten es wie oft gab. Der Durchschnitt war 3,65. 'Keine Eins', sagt Frau Nive. 'Also lernt bitte die Vokabeln.' Dann teilt sie die HÜ [Hausaufgabenüberprüfung] aus. 'Ihr dürft zusammenpacken, bitte', sagt sie zwei Minuten später" (Protokoll: Valentin BÄHR, 20. November 2023). [19]

Die in Abbildung 2 gezeigte Notizform benötigte nur einige wenige, Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit betreffende Ergänzungen, um sie in ein ethnografisches Protokoll zu transformieren. Der Empfehlung, Protokolle möglichst noch am Tag des Feldaufenthalts zu verfassen (BREIDENSTEIN et al. 2020, S.114), konnte aufgrund der Projektanlage nicht immer gefolgt werden. Gerade wenn mehr- und ganztägige Feldaufenthalte mit andauernder Aufmerksamkeit in unterschiedlichen Feldern zu bewältigen sind, waren solche Art von Feldnotizen praktikabel und erwiesen sich als nützlich, wenn wenig Zeit für das Anfertigen von Protokollen zur Verfügung stand und somit zwischen Beobachtung und Protokollerstellung längere Zeitabstände lagen. Mit der Konzentration auf sprachliche Interakte rückten allerdings sinnliche Eindrücke wie etwa die Stimmung im Raum beim Vorlesen der im Schnitt schlechten Noten in den Hintergrund. Diese waren in den Grenzen der menschlichen Erinnerungsfähigkeit unwiederbringlich verloren gegangen. [20]

Es lässt sich vermuten, dass der Laptop als Notizmedium (zumindest für Menschen, die schneller tippen als schreiben können) die Verlockung bereithält, sprachfokussierte und damit auch chronologische Notizen anzufertigen, weil diese leicht überarbeitet werden können. Die Nutzung von Laptops könnte daher detailärmere Protokolle begünstigen. Denn während handschriftliche Feldnotizen in jedem Fall in Textdokumente übertragen werden müssen und dabei sortiert, neuformiert, ergänzt und gekürzt werden, liegt die Verführung von digitalen Notizen darin, sie stärker zu belassen. Diese Vermutung führt uns zur Frage nach dem (notwendigen) Detailreichtum von Protokollen. Grundsätzlich liefern ethnografische Protokolle selektive und standortgebundene Feldeindrücke, d.h., auch mit sehr umfangreichen Beschreibungen können Situationen nicht vollumfänglich erfasst werden (MEIER-STERNBERG 2023). Genau wie der Forschungsfokus zusammen mit Feldspezifika und Forschungsdesigns die sprachliche Gestalt eines Protokolls prägt (BOCK 2019), lässt sich umgekehrt die Frage, ob dieses sinnvoll oder brauchbar ist, nur im Kontext des jeweiligen Erkenntnisinteresses bestimmen. [21]

3.2 Notizmedium Stift und Papier

Abbildung 3: Notizbüchlein, DIN A5, Valentin BÄHR

Abbildung 4: Notizblatt, DIN A4, Theresa KLENE [22]

Auf dem Papier können im Gegensatz zum Laptop einmal platzierte Elemente nicht mehr nachträglich bewegt werden. Daher steht das Geschriebene an manchen Stellen dicht gedrängt, an manchen weiter auseinander, außerdem kann mit Pfeilen gearbeitet werden, um nachträglich eingefügte Textelemente anders zuzuordnen oder Zusammenhänge darzustellen. Dies macht zu einem gewissen Grad den Entstehungsprozess der Notizen sichtbar. Die von zwei Forscher*innen angefertigten Feldnotizen unterscheiden sich stark. In Abbildung 3 ist der Text weitgehend linear geschrieben, in Abbildung 4 sind viel mehr Einrückungen, nachträgliche Ergänzungen, Pfeile, Sternchen und schräg eingefügte Textsequenzen zu sehen. Während mit den Notizen in Abbildung 3 vermutlich auch eine am Geschehen unbeteiligte Person ein Protokoll schreiben könnte, stecken in Abbildung 4 Begriffe wie "Cajon" oder "Red Bull", die den Zusammenhang verbergen und die nur mithilfe der Erinnerung der Ethnografin zu einer Situationsbeschreibung geführt werden können. Dieses Vorgehen setzt jedoch Erinnerungsvermögen sowie die Chance, zeitnah Protokolle anzufertigen voraus. Sind diese Bedingungen gegeben, lassen sich mit aussagekräftigen Begriffen auch handschriftliche Notizen zeitsparend anfertigen.3) Zugleich wird dabei verschlüsselt, was genau notierenswert erscheint bzw. wird es vor den Augen der Beobachteten verborgen. [23]

Abbildung 5: Notizen mit dem Handy (Screenshots) (Valentin BÄHR, 15. April 2024)

Abbildung 6: Notizen mit dem Handy (Screenshots) (Valentin BÄHR, 15. April 2024) [24]

Die Feldnotizen mithilfe des Smartphones wirken, ähnlich wie die vom Laptop, stark reduziert. Erneut finden sich, abgesehen von einigen Absätzen, kaum Formatierungen und wenig Interpunktion, die Groß- und Kleinschreibung wird nicht beachtet. Auch die hohe Anzahl von Tippfehlern fällt auf. Viele der Einträge erscheinen als wörtliche Zitate ("frag mal in der klassengruppe", "kinderflur nennt er es", "kardiologe heißt das fachgebiet") und enthalten noch weniger Kontextinformationen als die Notizen vom Laptop. Nicht-sprachliche Notizen sind ebenfalls verkürzt ("verschiedene taktiken in latein") oder enthalten Codes, die nur der Autor der Notizen selbst entschlüsseln kann, z.B. "809 köröer bewegebbsich quasi gar nicht." Kodierungen, Verschlagwortung und Kontextlosigkeit sind damit keine Ausnahme, sondern die Regel. Auffällig sind nicht zuletzt auch die häufigen persönlichen Einschätzungen und Interpretationen ("alle sind stationär. es wird in einer normalen lautstärke geredet. nicht gerufen. extrem zivilisiert. [...] der lehrer kommt mir schpchterner vür als [anonymisiert]"). [25]

Die Feldnotizen, die mit dem Smartphone angefertigt wurden, haben damit durch ihre lineare Form einerseits eine gewisse Nähe zu Laptopnotizen und kommen ohne Einschübe, Pfeile usw. aus. Andererseits gibt es auch Parallelen zu handschriftlichen Feldnotizen mit starken Abkürzungen und Einzelbegriffen bzw. Kurzzitaten, die nur aus der Erinnerung heraus Sinn ergeben. Die reduzierte Form steht schließlich auch damit in Zusammenhang, unter welchen Umständen Notizen auf dem Handy häufig angefertigt werden, nämlich dann, wenn für ein anderes Medium gerade keine Zeit ist oder aus Mobilitätsgründen sich keine anderen praktikablen Notizmöglichkeiten anbieten. Die letzte in Abbildung 7 gezeigte Handynotiz zeichnet sich ebenfalls durch ihre beinahe kryptische Kontextlosigkeit und Kürze aus:

Abbildung 7: Handynotiz (Valentin BÄHR, 18. April 2024) [26]

Das daraus entstandene Protokoll zeigt die verwendeten Notizen (wieder: kursive Hervorhebung der Ergänzungen im Protokoll), die durch Erinnerungen ergänzt wurden:

"Die Stimmung im Raum ist wieder einmal hochkonzentriert. Frau W. geht gemeinsam mit der Klasse zum zentralen Element der Kurzgeschichte: die Streuselschnecken, die die Protagonistin backt und ihrem schwerkranken Vater ins Krankenhaus bringt. Es geht um deren symbolische Bedeutung und während ich schreibe, ändert sich ganz schlagartig die Stimmung im Raum. Irgendwas ist mit Frau W.s Stimme, sie ist brüchig geworden, und als ich nach vorne sehe, fährt sie sich gerade mit der Hand über die Augen, und sagt gleichzeitig, dass sie bei so einer emotionalen Story gleich selbst anfange zu weinen. Die Klasse ist ähnlich verunsichert wie ich, manche auch etwas betreten, man weiß nicht so genau, wie man reagieren soll. N. und L. blicken lachend und ein bisschen albern umher, aber auch sie wirken irgendwie bedrückt. Als wäre das einfach ihr persönlicher Umgang mit dieser bizarren Situation. Ich traue mich nicht, noch etwas zu notieren.

Die Klasse analysiert unter Frau W. weiter, dass die Streuselschnecken für die Liebe stehen, die die 17-jährige Tochter für ihren krebskranken Vater entwickelt hat, den sie erst vor Kurzem kennengelernt hat, und der so gerne sein Leben mit ihr verbracht hätte, es aber jetzt nicht mehr kann. Frau W. fängt erneut an zu weinen, diesmal richtig, und sie sagt, dass sie vor Kurzem eine Freundin durch Krebs verloren habe. Jetzt lacht niemand mehr. Ich sehe, wie vorne einige Mädchen versuchen, ihre feuchten Augen wegzublinzeln. 'Entschuldigung', sagt Frau W. und wischt sich hinter ihrer Brille über die Augen. 'Das hat jetzt gar nichts mit euch zu tun'" (Protokoll: Valentin BÄHR, 18. April 2024). [27]

Die nichtkursiven Markierungen verweisen auf die bereits in den Feldnotizen vermerkten Informationselemente, die kursiven auf die Ergänzungen im Protokoll. Deutlich sichtbar ist der Umfang der Ergänzungen, die Situationsdeutungen umfassen. Auch wurden emotionale Eindrücke benannt ("die Klasse ist ähnlich verunsichert wie ich", "betreten", "albern", "weinen") und eine explizite Selbstbeobachtung dokumentiert ("Ich traue mich nicht, noch etwas zu notieren" – übrigens auch die Erklärung dafür, dass erst nachträglich und auf dem Handy feldnotiert wurde). Die Ergänzungen bieten auch geraffte, für das Geschehen relevante Hintergrundinformationen über die im Protokoll thematisierte Kurzgeschichte in einer teilweise plastischen Sprache ("bizarre Situation", "versuchen, ihre feuchten Augen wegzublinzeln"). Dies alles trägt dazu bei, die persönliche Sicht des Ethnografen innerhalb der hochemotionalen Situation im Klassenraum besser nachvollziehbar zu machen. Keines der genannten Elemente findet sich in dieser Form in den sehr knappen Handynotizen. [28]

Es lässt sich anmerken, dass ein außergewöhnliches Ereignis, das von alltäglichen Routinen abweicht, wie hier das Weinen der Lehrerin im Unterricht, nur wenige Notizen braucht, um dennoch ein ausführliches und detailliertes Protokoll zu schreiben, da unerwartetes Geschehen stärker im Gedächtnis bleibt als Routinen. Damit soll noch einmal die These gestärkt werden, dass es gerade die spärlichen Notizen sind, die eine Anreicherung mit Details aus der persönlichen Erinnerung möglich machen oder geradezu herausfordern, während die ausführlichen Notizen vom Laptop, die schon als Textdokument mit viel wörtlicher Rede vorliegen, es eher erschweren, diese noch einmal zu verändern, ohne sie vollständig aufzubrechen und damit gewissermaßen aufzugeben. [29]

3.4 Zwischenfazit 2: Medien, Feldnotizen und Beobachtungsprotokolle

Feldnotizen beruhen auf Interpretationen der Forscher*innen darüber, was sie im Feld sehen, hören, denken, und sie sind durch Reagieren auf das Feld geprägt. Die Ethnograf*innen treffen ad hoc Entscheidungen, was wie notiert wird. In unserem Projekt hat sich gezeigt, dass Ethnograf*innen mediale Vorlieben und Schreibroutinen haben und diese ins Feld mitbringen bzw. dort (weiter)entwickeln. Im Hinblick auf die Frage, wie das gewählte Medium die Notizen verändert und daran anschließend die Protokolle prägt, ist vor allem deutlich geworden, dass die Notizen vom Laptop stabil sind. Das Geschriebene erfährt nur wenig Veränderung, wird nicht neu sortiert oder aufgeben. Vielmehr werden die Notizen nur so weit ergänzt, dass sich eine sinnhafte Deutung auch für Dritte ergibt. In diesem Sinne vertreten wir die These, dass es insofern ein Zuviel an digitalen Feldnotizen geben kann, wenn ausführliche Notizen mit wörtlichen Zitaten der Kommunikation im Feld kaum noch durch Erinnerungen angereichert werden (müssen). Im Vergleich dazu erweisen sich Notizen auf Papier oder dem Handy als instabiler, zumal sie oft fast kryptisch sind und auf den ersten Blick zusammenhanglos wirken. Einzelne Wortreihen oder Worte müssen für ein Protokoll erst in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht werden. Dabei zeigt sich: Je außergewöhnlicher eine Situation ist, desto weniger Worte reichen, um aus einer Notiz ein ethnografisches Protokoll zu machen, weil die Erinnerung präsenter bleibt als bei alltäglichen Routinen. [30]

4. Diskussion und Fazit: Anything goes?!

In unserem Beitrag haben wir uns anhand unserer Erfahrungen im ethnografischen Projekt zum "Homework Cycle" der Frage gewidmet, welche Herausforderungen mit dem Anfertigen von Feldnotizen verbunden sind und wie sich die Situation des Notierens je nach Feld und Notizmedium auf die dabei entstehenden Feldnotizen auswirkt. Wir haben dazu einen Einblick in die drei Beobachtungsfelder unseres Forschungsprojekts und die dort von zwei Ethnograf*innen mit unterschiedlichen Medien entstandenen Notizen und Protokolle gegeben. Die Felder, in denen die Notizen entstanden sind, sei es in der Schule, der Familie oder im Transit, haben Einfluss darauf, wie und nach welchen Regeln und Bedingungen und mit welchen Medien notiert wird und werden kann. Interessanterweise haben die von uns beobachteten Personen zu keiner Zeit die jeweilige Wahl des Notizmediums beanstandet. Das kann als ein Hinweis verstanden werden, mit wie viel Handlungsspielraum Feldforscher*innen ausgestattet sind, wenn erst der Feldzugang gemeistert ist. Dennoch positionieren die Orte und Situationen die Ethnograf*innen, lizensieren bestimmte Notizmodalitäten und bringen das Doing Feldnotizen mit hervor. Zugleich zeigen sich je nach Notizmedium und Ethnograf*in Differenzen in den Feldnotizen, die sich später in den Protokollen verdichten. [31]

Wir haben den Eindruck, dass die Konkurrenz zwischen Teilnahme und Beobachtung (BREIDENSTEIN et al. 2020, S.101) in unserem Projekt insofern eine Steigerung erfahren hat, als wir i.d.R. eine Feldphase von gut zwei Wochen eingeplant und realisiert haben, um einerseits mehrere vollständige Kreisläufe von Hausaufgaben beobachten zu können, andererseits aber die Jugendlichen und ihre Familien nicht zu sehr zu belasten. Diese relativ kurzen Feldaufenthalte haben der Befürchtung Vorschub geleistet, Wichtiges zu verpassen. Im Versuch, den gesamten Hausaufgabenkreislauf zu beobachten, war dadurch die tägliche Begleitung der Schüler*innen in der Schule, unterwegs und zu Hause vorgesehen. Die Anstrengungen durch Feldaufenthalte von bis zu neun Stunden täglich über einen Zeitraum von bis zu zweieinhalb Wochen haben es oftmals nicht möglich gemacht, in den Abendstunden ausführliche Protokolle anzufertigen. Weil die Erinnerung an einzelne Situationen jedoch nachlässt, liegt eine Strategie, mit dieser Situation umzugehen, darin, bereits im Feld möglichst solche Notizen anzufertigen, die sich für eine Umwandlung in Protokolle eignen. Die potenzielle Protokollförmigkeit erfüllen vor allem Notizen, die mit einem Laptop angefertigt werden, etwa zu sprachlichen Interaktionen, die mit Übung fast wortgenau festgehalten werden können. Diese Strategie birgt jedoch die Gefahr, dass andere Eindrücke unberücksichtigt bleiben. Der Einsatz von Laptops leistet zudem einer linearen Darstellung Vorschub, die der Komplexität sozialer Praktiken nicht immer gerecht wird. [32]

In unseren Beispielen versuchten die beiden Ethnograf*innen, sich möglichst unauffällig zu verhalten (HITZLER & GOTHE 2015, S.10; MURCHISON 2010, S.84ff.). Wie nah Ethnograf*innen an das Geschehen und die beteiligten Personen herankommen dürfen (um alles sehen zu können, was sie interessiert) und wie weit entfernt sie bleiben müssen (um den sozial gebotenen Abstand einhalten zu können), ist Teil des Distanzmanagements, das situativ und feldspezifisch auszugestalten ist. Dazu gehört auch die Entscheidung, ob – und wenn ja: wie und womit – Feldnotizen angefertigt werden. Angesichts der notwendigen räumlichen und körperlichen Nähe zu den Beobachteten in den Familien, in der Schule und beim Transit versuchten die Ethnograf*innen, möglichst unaufdringlich und rücksichtsvoll zu agieren. Dass das Anliegen, sozial unauffällig zu bleiben, zum Scheitern verurteilt ist, zeigten dennoch alle Beispiele. Sogar im öffentlichen Raum, als der Ethnograf die vermeintlich größte Unsichtbarkeit hätte genießen können, weil seine Anwesenheit auf der Straße normal war, zeigt der Schnappschuss, dass seine beobachtende Teilnahme von den Feldteilnehmer*innen nicht unbemerkt blieb und Nachfragen auslöste. [33]

Das Smartphone hat grundlegend die soziale Welt verändert, und es wäre wenig überraschend, wenn es nicht auch als Notizmedium die ethnografische Forschung veränderte. Es scheint, als könne nun zugleich beobachtet, interagiert, gelaufen und dokumentiert werden. Binnen Sekunden kann die Aufmerksamkeit zwischen dem Handy und dem Feldgeschehen switchen und das Handy so schnell zurück in die Tasche wandern, wie es gezückt wurde. Durch smarte Notizen scheinen Forscher*innen zu mobilen und gesteigert multitaskingfähigen Ethnograf*innen zu avancieren, denen nichts mehr entgehen muss. Allerdings kann die ständige Verfügbarkeit die Erwartung provozieren, möglichst viele Informationen zu dokumentieren und Daten zu produzieren, etwa auch durch die Handykamera oder die Tonaufnahmefunktion. Zugleich bietet die Multifunktionalität des Smartphones die Option, dass Dritte über Chats, Messenger oder versteckte Kameras indirekt und für die Feldteilnehmer*innen unsichtbar sowie anonym präsent sind und möglicherweise sogar mit interagieren. Diese zusätzlichen Dimensionen der Undurchsichtigkeit der am Smartphone vollzogenen Tätigkeiten steigern die forschungsethische Verantwortung noch, insbesondere, wenn Forscher*innen sich zunutze machen, dass das Smartphone als privat etabliert ist und damit eine akzeptierte Nichteinsichtnahme und Distanz bzw. Barriere zum Feld errichtet werden kann. [34]

Werden nämlich die Ethnograf*innen in die Aktivitäten der Akteur*innen direkt involviert, erweist sich (zu viel) Einsichtnahme und Nähe als unangenehm, was dazu führt, das Notieren weitgehend aufzugeben oder in das private Medium Handy zu wechseln. In Distanz gehen die Ethnograf*innen im Feld, indem sie ihr Doing Feldnotizen verbergen. Dies ruft die ethische Frage auf, ob es den Beforschten gegenüber fair ist, ihnen vorzuenthalten, was von ihnen beobachtet und über sie geschrieben wird (HOFFMEISTER, MARGUIN & SCHENDZIELORZ 2018). Vermeintlich notieren Ethnograf*innen doch nur, was sich vor den Augen aller abspielt und daher nicht vor den Feldteilnehmer*innen verborgen werden muss. Und dennoch stellt es den Normalfall dar, dass die Beforschten nicht genau wissen, dass und was über sie notiert wird – auch wenn Ethnograf*innen punktuell Einblicke gewähren (BREIDENSTEIN & MEIER 2004). Was bedeutet es also, wenn Forscher*innen versuchen, das Beobachten und Notieren vor dem Feld zu verstecken? Ethnografische Beobachtungen sozialer Situationen sind immer Interpretationsleistungen (BECHER & SILKENBEUMER 2022, S.125; EMERSON et al. 2011, S.6). Es ist eine subjektive Entscheidung, was situativ notiert wird, und welche Deutung der Situation Ethnograf*innen dokumentieren. Ein Verbergen der Notizen schützt sie vor Einsichtnahme in ihre Interpretationen des Beobachteten. Gleichzeitig werden aber auch die Feldteilnehmer*innen geschützt, etwa wenn ein nicht regelkonformes Verhalten von Schüler*innen festgehalten wurde. ECKERMANN und MEIER (2019, S.132) beschrieben diese Strategien in Bezugnahme auf GOFFMAN als Face-saving-Praktiken, durch die die Ethnograf*innen eben nicht nur das eigene Gesicht, sondern auch das der anderen Feldteilnehmer*innen wahren. Die Autoren deuteten die Face-saving-Praktiken daher als Reaktionen von Ethnograf*innen auf das Feld, worin sich relevante Informationen über das Feld zeigen. [35]

In der Ethnografie werden vielfältige Methoden und Instrumente einsetzt. Gleichwohl sind die Herangehensweisen an Erkenntnisinteresse, an Feldspezifiken und -notwendigkeiten, an Distanzmanagement und an forschungsethische Fragen gebunden. Dies gilt insbesondere für das Schreiben von Feldnotizen im direkten Kontakt mit dem Forschungsfeld und den Akteur*innen. [36]

1) Das DFG-geförderte Projekt ist eine ethnografische Studie zu den Hausaufgabenpraktiken aus Schüler*innenperspektive, Laufzeit: 2023-2026. <zurück>

2) Alle Namen im Feld sind pseudonymisiert. <zurück>

3) Eine andere Form des schnellen Notierens stellt die Nutzung von Kurzschrift dar, wie es LÖNNGREN (2021) diskutierte. <zurück>

Becher, Julia & Silkenbeumer, Mirja (2022). "Man siehts, dass sie einen beobachten" – zur sozialisatorischen und psychodynamischen Bedeutsamkeit heteronomer Erfahrungen des Beobachtetwerdens in kinderpsychiatrischen Einrichtungen. In Claudia Scheid, Mirja Silkenbeumer, Boris Zizek & Lalenia Zizek (Hrsg.), Sozialisationstheorie und -forschung revisited. Ein Paradigma im Lichte der neuen Kindheits- und der Jugendforschung (S.117-149). Wiesbaden: Springer VS.

Bock, Katharina (2019). Ethnografisches Protokollieren – Erkenntnisabsichten und sprachlichstilistische Gestaltungsprinzipien. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 20(1), Art. 6, https://doi.org/10.17169/fqs-20.1.2933 [Datum des Zugriffs: 17. September 2025].

Breidenstein, Georg & Kelle, Helga (2002). Die Schulklasse als Publikum. Zum Verhältnis von Peer Culture und Unterricht. Die Deutsche Schule, 94(2), 318-329.

Breidenstein, Georg & Meier, Michael (2004). "Streber" – Zum Verhältnis von Peer Kultur und Schulerfolg. Pädagogische Rundschau, 58(5), 549-563.

Breidenstein, Georg; Hirschauer, Stefan; Kalthoff, Herbert & Nieswand, Boris (2020). Ethnografie (3. Aufl.). UVK Verlag.

Clifford, James & Marcus, George E. (Hrsg.) (1986). Writing Culture. The poetics and politics of ethnography. Oakland, CA: University of California Press.

Eckermann, Torsten & Meier, Michael (2019). Grenzen der Grenzüberschreitung. Zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen – oder dem Anspruch ethnographischer Forschung diese zu erfassen. In Florian Hartnack (Hrsg.), Qualitative Forschung mit Kindern (S.109-137). Wiesbaden: Springer VS.

Eckhardt, Dennis (2023). Ethnografisches Feldnotieren in digitalen Feldern – Perspektiven einer Wissens- und Arbeitspraxis. Kulturanthropologie Notizen, 85, 52-77, https://doi.org/10.21248/ka-notizen.85.21 [Datum des Zugriffs: 2. April 2025].

Emerson, Robert M.; Fretz, Rachel I. & Shaw, Linda L. (2011). Writing ethnographic fieldnotes (2. Aufl.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hitzler, Ronald & Gothe, Miriam (2015). Zur Einleitung: Methodologisch-methodische Aspekte ethnographischer Forschungsprojekte. In Ronald Hitzler & Miriam Gothe (Hrsg.), Ethnographische Erkundungen. Methodische Aspekte aktueller Forschungsprojekte (S.9-16). Wiesbaden: Springer VS.

Hoffmeister, Anouk; Marguin, Séverine & Schendzielorz, Cornelia (2018). Feldnotizen 2.0. Über Digitalität in der ethnografischen Beobachtungspraxis. Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, Sonderband 3, https://doi.org/10.17175/SB003007 [Datum des Zugriffs: 2. April 2025].

Jackson, Jean E. (1990a). "DEJA ENTENDU"—The liminal qualities of anthropological fieldnotes. Journal of Contemporary Ethnography, 19(1), 8-43.

Jackson, Jean E. (1990b). "I am a fieldnote": Fieldnotes as a symbol of professional identity. In Roger Sanjek (Hrsg.), Fieldnotes. The makings of anthropology (S.3-33). Ithaca, NY: Cornell University Press.

Jackson, Jean E. (2016). Chapter 3. Changes in fieldnotes practice over the past thirty years in U.S. anthropology. In Roger Sanjek & Susan W. Tratner (Hrsg.), eFieldnotes (S.42-64). Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Latunde, Yvette C. (2017). Research in parental involvement. Methods and strategies for education and psychology. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Lönngren, Johanna (2021). On the value of using shorthand notation in ethnographic fieldwork. Ethnography and Education, 16(1), 60-76, https://doi.org/10.1080/17457823.2020.1746917 [Datum des Zugriffs: 2. April 2025].

Löw, Martina (2001). Raumsoziologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Marcus, George E. (1995). Ethnography in/of the world system—The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95-117.

Meier-Sternberg, Michael (2023). Jugendkultur in der Unterrichtssituation rekonstruieren oder methodologische Reflexionen fundamentaler Problemstellungen rekonstruktiver Unterrichtsforschung. In Anna Schnitzer, Andrea Bossen, Christine Freytag, Gudrun Meister, Anna Roch, Susanne Siebholz & Tanya Tyagunova (Hrsg.). Schulische Praktiken unter Beobachtung. Studien zur Schul- und Bildungsforschung (Bd. 93, S.227-243). Wiesbaden: Springer VS.

Murchison, Julian M. (2010). Ethnography essentials: Designing, conducting, and presenting your research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Pag, Hannah (2021). Familialer Umgang mit schulischen Anforderungen aus praxistheoretischer Perspektive. Eine ethnografische Fallstudie. Unveröffentlichte Masterarbeit.

Scheffer, Thomas (2002). Das Beobachten als sozialwissenschaftliche Methode – Von den Grenzen der Beobachtbarkeit und ihrer methodischen Bearbeitung. In Doris Schaeffer & Gabriele Müller-Mundt (Hrsg.), Qualitative Gesundheits- und Pflegeforschung (S.351-474). Bern: Huber.

Schindler, Larissa & Schäfer, Hilmar (2021). Practices of writing in ethnographic work. Journal of Contemporary Ethnography, 50(1), 11-32.

Schinkel, Sebastian (2013). Familiäre Räume. Eine Ethnographie des "gewohnten" Zusammenlebens als Familie. Bielefeld: transcript.

Streck, Rebekka; Unterkofler, Ursula & Reinecke-Terner, Anja (2013). Das "Fremdwerden" eigener Beobachtungsprotokolle – Rekonstruktionen von Schreibpraxen als methodische Reflexion. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 14(1), Art. 16, https://doi.org/10.17169/fqs-14.1.1821 [Datum des Zugriffs: 17. September 2025].

Thomas, Stefan (2019). Ethnografie. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer VS.

Thompson, Jennifer A. (2014). On writing notes in the field—Interrogating positionality, emotion, participation and ethics. McGill Journal of Education, 49(1), 247-254, https://doi.org/10.7202/1025781ar [Datum des Zugriffs: 2. April 2025].

Zum Autor und zu den Autorinnen

Valentin BÄHR ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt "Der Schüler:innenjob im 'Homework Cycle'" (ScHau) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. In seinem Dissertationsprojekt forscht er ethnografisch zu Hausaufgaben aus Schüler*innenperspektive an der Schnittstelle zwischen Familie und Schule.

Kontakt:

Valentin Bähr

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Institut für Erziehungswissenschaft, FB 02

Jakob-Welder-Weg 12, 55128 Mainz, Deutschland

E-Mail: baehr@uni-mainz.de

URL: https://www.schulpaedagogik.uni-mainz.de/valentin-baehr/

Hedda BENNEWITZ ist Professorin für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik, SEK I am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Kassel. Sie forscht vorwiegend ethnografisch zu Schüler*innen. BENNEWITZ arbeitet aktuell mit den anderen Autor*innen dieses Beitrags am DFG-geförderten Forschungsprojekt "Der Schüler:innenjob im 'Homework Cycle'" (ScHau).

Kontakt:

Prof.in Dr.in Hedda Bennewitz

Universität Kassel

Institut für Erziehungswissenschaft, FB 1

Nora-Platiel-Straße 5, 34127 Kassel, Deutschland

E-Mail: hedda.bennewitz@uni-kassel.de

URL: https://www.uni-kassel.de/fb01/institute/institut-fuer-erziehungswissenschaft/fachgebiete/erziehungswissenschaft-mit-dem-schwerpunkt-schulpaedagogik-der-sekundarstufe-1/prof-dr-hedda-bennewitz.html

Karin BRÄU ist Professorin für Schulpädagogik im Arbeitsbereich "Heterogenität und Ungleichheit" am Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie forscht vorwiegend ethnografisch zu Themen wie schulische Leistung, Inklusion und Hausaufgaben. BRÄU war zuletzt am universitätsinternen Graduiertenkolleg "Bildungsprozesse in der diskriminierungskritischen Hochschullehre" beteiligt und arbeitet aktuell mit den anderen Autor*innen dieses Beitrags am DFG-geförderten Forschungsprojekt "Der Schüler:innenjob im 'Homework Cycle'" (ScHau).

Kontakt:

Prof.in Dr.in Karin Bräu

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Institut für Erziehungswissenschaft, FB 02

Jakob-Welder-Weg 12, 55128 Mainz, Deutschland

E-Mail: braeu@uni-mainz.de

URL: https://www.schulpaedagogik.uni-mainz.de/univ-prof-dr-karin-braeu/

Theresa KLENE ist an der Universität Kassel als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt "Der Schüler:innenjob im 'Homework Cycle'" (ScHau) tätig. In ihrem ethnografischen Dissertationsvorhaben untersucht sie die alltäglichen Praktiken von Schüler*innen beim Hausaufgabenmachen in Schul- und Familienkontexten.

Kontakt:

Theresa Klene

Universität Kassel

Institut für Erziehungswissenschaft, FB 1

Nora-Platiel-Straße 5, 34127 Kassel, Deutschland

E-Mail: klene@uni-kassel.de

URL: https://www.uni-kassel.de/fb01/institute/institut-fuer-erziehungswissenschaft/fachgebiete/erziehungswissenschaft-mit-dem-schwerpunkt-schulpaedagogik-der-sekundarstufe-1/mitarbeitende/johanna-theresa-klene.html

Bähr, Valentin; Bennewitz, Hedda; Bräu, Karin & Klene, Theresa (2025). Zum Doing Feldnotizen in der Ethnografie [36 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 26(3), Art. 16, https://doi.org/10.17169/fqs-26.3.4416.