Volume 22, No. 3, Art. 8 – September 2021

"Du bist zu doof, du bist raus, ja? Von wegen Inklusion und so" – Deutungsmuster von Lehrkräften zur Inklusion und Exklusion von Schüler*innen eines inklusiven Gymnasiums

Lena Brinkmann

Zusammenfassung: Die inklusive Beschulung von Schüler*innen am Gymnasium als Institution, in der der höchste Bildungsabschluss vergeben wird, wurde bislang wenig beforscht. Mit Blick auf die unterschiedlichen Logiken von Inklusion und Selektion, die am Gymnasium in einer schulartenspezifischen Intensität aufeinandertreffen, scheint dieses Desiderat jedoch nicht gerechtfertigt. Anknüpfend an diesen Umstand wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen, welche Deutungsmuster Lehrkräfte zur Inklusion und Exklusion (EMMERICH & HORMEL 2013) von Schüler*innen eines inklusiven Gymnasiums haben. Dabei wird vorgeschlagen, das Deutungsmusterkonzept (HOFFMANN 2017) und die Grounded-Theory-Methodologie (STRAUSS & CORBIN 1996 [1990]) in ein methodologisch begründetes Verhältnis zu setzen, um berufsspezifische Deutungen von Lehrkräften rekonstruieren zu können. In den Befunden aus meiner Studie wird exemplarisch an zwei Lehrkräften an einem inklusiven Gymnasium verdeutlicht, wie die Leistungen der Schüler*innen als Begründungs- und Legitimationsgrund für ihre jeweiligen Exklusionen herangezogen werden. Dabei wird das Problem der individuellen, nicht erfüllten Leistung von als benachteiligt wahrgenommenen Schüler*innen auf die Ebene der Eltern verlagert und somit außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Lehrkräfte gelegt.

Keywords: Deutungsmuster; Grounded-Theory-Methodologie; problemzentriertes Interview; Exklusion; Inklusion; Gymnasium

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Inklusion und Exklusion am Gymnasium

3. Methodisches Vorgehen

3.1 Sample und Datenerhebung

3.2 Datenauswertung: Deutungsmusteranalyse und GTM

3.2.1 Begriffsbestimmungen soziale Deutungsmuster

3.2.2 GTM und Deutungsmusteransatz

4. Deutungsmuster "Gymnasiale Exklusion" – Befunde aus der empirischen Rekonstruktion

4.1 Deutung: moralische (Selbst-)Exklusion

4.2 Deutung: Problematisierung des Inklusionsanspruchs

4.3 Deutungsmuster "gymnasiale Exklusion"

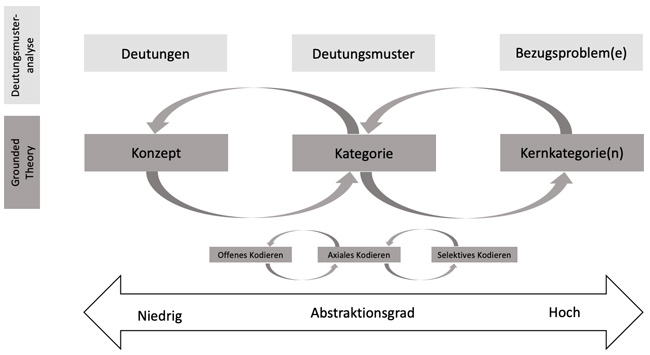

5. Fazit

Der normative Anspruch einer "Schule für alle" wurde nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention im Schuljahr 2015/2016 mit Änderungen der Landesschulgesetze für alle Schularten bedeutsam: Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben damit die Möglichkeit oder das Recht, auch an einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet zu werden (siehe bspw. MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND & SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG 2017). Dennoch wurde das Sonderschulwesen nicht gänzlich aufgelöst. So besteht in Baden-Württemberg nach wie vor die institutionelle Möglichkeit, Schüler*innen mit einem diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf in sogenannten sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren separat zu beschulen. Für allgemeinbildende Schulen bleibt offen, wie mit diesen Rahmenbedingungen umgegangen werden soll und welche Problemlagen pädagogischen Handelns dabei entstehen. Im erziehungswissenschaftlichen Diskurs zeichnete sich in den letzten Jahren ein immer dichter werdendes empirisches Bild ab, wie Lehrkräfte mit dem Spannungsverhältnis von universeller Teilhabe aller Schüler*innen (als ideellem Wert) und individueller Leistung sowie Selektion umgehen. So zeigte sich z.B. für Gemeinschaftsschulen, in denen intensiv an der Umsetzung von Inklusion gearbeitet wird, dass auch Prozesse der Exklusion nicht verhindert werden konnten (BLASSE et al. 2015). Die Unterscheidung von Schüler*innen hinsichtlich einer zugeschriebenen Behinderung blieb in inklusiven Klassen weiterhin eine beobachtungsleitende Differenz (siehe z.B. GEILING & SÖLLNER 2011; MERL 2019). AKBABA und BRÄU (2019) rekonstruierten in ihren ethnografischen Fallanalysen, dass "der Inklusionsanspruch dem vorherrschenden Leistungsprinzip untergeordnet wird" (S.174). Diese empirischen Erkenntnisse verweisen jenseits eines von den Lehrer*innen intendierten Bestrebens, inklusiv beschulen zu wollen, auf ein weiter bestehendes Spannungsfeld zwischen Selektion und Inklusion. Vor dem Hintergrund des normativ stark aufgeladenen Diskurses um Inklusion scheint dies von besonderer Bedeutung zu sein. So wird beispielsweise der Einfluss von Einstellungen von Lehrkräften zur Inklusion und Integration auf eine erfolgreiche Umsetzung in der pädagogischen Praxis unterstellt, ohne dass diese Annahme empirisch hinterfragt würde (GASTERSTÄDT & URBAN 2016, S.56). Dies legt, wenn auch nicht intendiert, den verkürzten Schluss nahe, der Schlüssel für eine gelingende inklusive Beschulung liege in der individuellen Präferenz der Lehrkräfte (TRAUTMANN & WISCHER 2011; WITTEK 2016). [1]

Ausgehend von einem Spannungsverhältnis zwischen den normativen Ansprüchen von Inklusion und den selektiven Strukturen des Schulsystems stellt sich die Frage, wie schulische Akteur*innen diese paradoxen Anforderungen sinnhaft für sich deuten und wie bzw. ob Exklusionen von Lehrkräften beobachtet und legitimiert werden. Das im Rahmen meiner mehrebenenanalytisch (HELSPER, HUMMRICH & KRAMER 2010) angelegten Dissertationsstudie untersuchte inklusive Gymnasium schien für diese Fragen aufgrund der Parallelität eines elitären gymnasialen Anspruchs und gleichzeitiger Orientierung an inklusiven Prozessen sowie Werten besonders geeignet. [2]

In diesem Beitrag fokussiere ich die Datenanalyse der Interviews und unterbreite einen methodologischen Vorschlag, den Deutungsmusteransatz mit der Grounded-Theory-Methodologie (GTM) zu verbinden. Die Deutungsmusteranalyse ist in der Professionsforschung (z.B. HOFFMANN 2017; KUNZE 2011; STREHLE 2017; WITTEK 2013) besonders ertragreich, "um Haltungen und Überzeugungen herauszuarbeiten, die elementar für das professionelle Handeln und den Umgang mit berufsspezifischen Herausforderungen sind" (HOFFMANN 2017, S.124). Das Konzept sozialer Deutungsmuster dient in meiner Studie als forschungspragmatisches "heuristisches Konzept" (LÜDERS 1991, S.381) im Sinne von "sensitizing concepts" (BLUMER 1954, S.7), welches empirisch nicht gesättigt ist. Die GTM war für die Interpretation des empirischen Materials leitend. Zum einen wurde die Forschungsfrage beantwortet, welche Deutungsmuster Lehrkräfte zur Inklusion und Exklusion von Schüler*innen eines inklusiven Gymnasiums haben und zum anderen, welchen methodologischen Ertrag die Verbindung der GTM mit dem Deutungsmusteransatz für diese Fragestellung hat. [3]

In Abschnitt 2 wird auf die im Projekt genutzten Theorien begrenzter Reichweite (LINDEMANN 2008) eingegangen. Dabei wird das analytische Verständnis von Inklusion und Exklusion am Gymnasium offengelegt. In Abschnitt 3 widme ich mich dem methodischen Vorgehen. Nach einer knappen Darstellung der Datenerhebung und des Samples (Abschnitt 3.1) werden die sozialtheoretischen Annahmen des Deutungsmusterkonzepts in ein Verhältnis mit dem methodisch-geleiteten Vorgehen im Rahmen der GTM (Abschnitt 3.2) gebracht. Darauf folgen in Abschnitt 4 empirische Rekonstruktionen des Deutungsmusters "gymnasiale Exklusion" und ein Fazit (Abschnitt 5). [4]

2. Inklusion und Exklusion am Gymnasium

Inklusion und Exklusion werden in dem diesen Beitrag zugrundeliegenden Forschungsprojekt (siehe Abschnitt 3) analytisch als kommunikative Berücksichtigung oder Nicht-Berücksichtigung von Schüler*innen im Erziehungssystem verstanden (STICHWEH 2009). Dabei ist die Frage zentral, "wie Individuen in Schule und Unterricht kommunikativ berücksichtigt und dabei im Modus von Inklusion/Exklusion differenziert werden" (EMMERICH 2016, S.48). Die Operation der Zuschreibung von kategorialen Differenzierungen wie zum Beispiel behindert/nicht-behindert wird im Anschluss an EMMERICH und HORMEL (2013, S.27ff.) als "Askription" gefasst, um den Prozess der Attribuierung von individuellen oder kollektivistischen Merkmalen der Schüler*innen beobacht- und beschreibbar zu machen (S.33). Inklusion und Exklusion sind in diesem systemtheoretischen Verständnis nicht gleichwertig legitim. STICHWEH (2009) hob deren Unterscheidung als normativen Bias für die Seite der Inklusion hervor: "Unter modernen Bedingungen ist Exklusion nur 'zulässig', soweit sie in die Form einer Inklusion gebracht wird" (S.37). [5]

In der erziehungswissenschaftlichen Differenzforschung wurden in den letzten Jahren vor allem ethnografische (z.B. DIEHM, KUHN, MACHOLD & MAI 2013) und praxeologische (z.B. STURM 2013) Studien durchgeführt, in denen die Differenzkonstruktionen von Lehrkräften betrachtet wurden. Ihnen ist gemein, dass Differenzen zwischen Schüler*innen nicht als ontologisches Prinzip verstanden wurden, sondern der Konstruktionsprozess der Unterscheidung im Fokus stand (STURM 2018). Das Gymnasium wurde in dieser Perspektive bisher kaum untersucht. Ausnahmen hierfür stellen die Arbeiten von MEIER und BREIDENSTEIN (2011), SYRING, BRINKMANN, WEIß und KIEL (2020), WEBER (2003) oder ZABOROWSKI dar. Ebenfalls wenig Aufmerksamkeit erlangten bislang die Deutungen von Lehrkräften zu ihren Differenzkonstruktionen im Rahmen von Interviewstudien. Dabei scheinen diese Desiderate nicht gerechtfertigt. Rechtliche Setzungen wie die UN-Behindertenrechtskonvention, die Programmatik der Inklusion (KATZENBACH 2016) und die Orientierung am meritokratischen Prinzip1) erzeugen Spannungsfelder, die auch vor dem Gymnasium als Institution mit der Vergabe des höchsten Bildungsabschlusses nicht haltmachen. Diese Spannungsfelder ziehen sich durch die alltägliche Handlungspraxis der Lehrkräfte und müssen sinnhaft gelöst werden. Im Folgenden wird anhand des Beispiels eines Gymnasiums, welches sich selbst als inklusiv positioniert, die Ausdeutung von Exklusivität und Inklusion in besonderer Weise aufgezeigt. [6]

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen der Datenerhebung (Abschnitt 3.1) und -auswertung (Abschnitt 3.2) erläutert und beispielhaft illustriert. Die Datenerhebung wird im Vergleich eher knapp skizziert, da es sich hier um ein relativ elaboriertes Vorgehen handelt. In Abschnitt 3.2 werden der Deutungsmusteransatz und die Grounded-Theory-Methodologie (GTM) dargestellt und es wird offengelegt, wie die Verbindung einer sozialtheoretischen Heuristik (Deutungsmusteransatz) mit dem methodischen Umgang mit empirischen Daten (GTM) im konkreten Forschungsprojekt umgesetzt wurde. [7]

Die empirischen Beispiele in diesem Beitrag stammen aus meiner Dissertationsstudie, welche mehrebenenanalytisch (HELSPER et al. 2010) angelegt ist und in der ich systematisch Schuldokumente sowie Beobachtungs- und Interviewdaten von zwei kontrastiven Gymnasien (klassisch humanistisch und inklusiv) in Baden-Württemberg kombiniert habe. Die Auswahl der Lehrkräfte an den jeweiligen Schulen folgte dem Prinzip des theoretical samplings (STRAUSS & CORBIN 1996 [1990]). Dabei wurden jene Lehrkräfte angefragt, die entweder in den Inklusionsklassen lehrten oder sich selbst aktiv mit dem Thema Heterogenität (z.B. in Arbeitskreisen) auseinandersetzten. Zusätzlich konnte ich an dem inklusiv beschulenden Gymnasium noch eine Lehrkraft für die Teilnahme an meiner Studie gewinnen, die nicht in einer der Inklusionsklassen lehrte. Diese Herangehensweise versprach eine möglichst hohe Varianz an empirischen Daten, um Erkenntnisse über das Phänomen der Differenz und der damit zusammenhängenden Inklusion und Exklusion von Schüler*innen am Gymnasium zu erlangen. [8]

Ich habe den Unterricht in den Klassenstufen fünf bis acht von insgesamt acht Lehrkräften im Sinne einer fokussierten Ethnografie (KNOBLAUCH 2001, 2005) beobachtet. Die Lehrkräfte trugen ein kleines portables Mikrofon, mit dessen Hilfe ich im Nachhinein meine Beobachtungsprotokolle um den konkreten Wortlaut ergänzen konnte. [9]

Aufgrund meines Forschungsinteresses an der Konstruktion von Differenz in der Schule wurde ich in besonderer Weise mit dem Problem der Reifizierung von beobachtungsleitenden Kategorien konfrontiert (EMMERICH & HORMEL 2017). Ich habe deshalb das problemzentrierte Interview (WITZEL 2000) als Erhebungsmethode gewählt, um das theoretische Vorwissen offenzulegen und aktiv in die Datenerhebungsphase im Rahmen von analytischen Frageideen einzubeziehen. Eine Teilung der Interviews in eine narrative, erzählgenerierende und in eine Phase mit exmanenten Fragen erschien deshalb passend, um nicht schon zu Beginn des Interviews selbst als Forscherin kategoriale Unterscheidungen einzubringen. [10]

Im narrativen Teil wurden sehr offene Fragen gestellt, um die Relevanzsetzungen der Interviewten im Verlauf der Datenanalyse rekonstruieren zu können (PRZYBORSKI & WOHLRAB-SAHR 2014). Die einleitende Erzählaufforderung lautete: "Erzählen sie mir doch einmal von Ihrer Klasse". Entlang dieser vorformulierten Einleitungsfrage (WITZEL 2000) legten die Lehrkräfte ihre Differenzsetzungen bereits zu Beginn des Interviews offen. Im zweiten Teil wurden Situationen thematisiert, die zuvor in den ethnografischen Beobachtungen hinsichtlich der Fragestellung aufgefallen waren. Die Befragten wurden hier aufgefordert, ihre Handlungen zu begründen. Dabei wurde z.B. danach gefragt, wie die Lehrer*innen die Schüler*innen in Arbeitsgruppen einteilen, warum Schüler*innen zusätzliche Aufgaben bekommen oder warum ein*e Schüler*in des Unterrichts verwiesen wurde. [11]

3.2 Datenauswertung: Deutungsmusteranalyse und GTM

3.2.1 Begriffsbestimmungen soziale Deutungsmuster

Historisch gesehen kann das zunächst nur als graues Papier zugängliche Manuskript "Analyse der Struktur von sozialen Deutungsmustern" von OEVERMANN (1973) als Beginn einer theoretischen Diskussion um das Konzept der Deutungsmuster gewertet werden. Die Arbeit mit und an diesem Konzept fußt jedoch nicht ausschließlich auf einer Konzeption oder einem einheitlichen, methodologisch begründeten Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Vielmehr wurden mannigfaltige konzeptionell-theoretische Bestimmungsversuche und empirische Vorgehensweisen entwickelt (LÜDERS 1991). So entwarfen zum Beispiel PLAß und SCHETSCHE (2001) als Antwort auf OEVERMANN (1973, 2001) eine wissenssoziologisch fundierte Theorie sozialer Deutungsmuster. [12]

Trotz der unterschiedlichen (meta-)theoretischen Verortungen und diversen methodischen Vorgehensvorschlägen ist ein gemeinsames Verständnis, Deutungsmuster "als relativ zeitstabile abstrakte Bündelung ähnlicher Interpretationen von strukturell bedingten Problemen und Unklarheiten durch eine abgrenzbare soziale Gruppe auf konkreter, situativ-sozialer Ebene zu fassen" (HOFFMANN 2017, S.112). Sie bilden "ein Orientierungs- und Rechtfertigungspotenzial von Alltagswissensbeständen in der Form grundlegender, eher latenter Situations-, Beziehungs- und Selbstdefinitionen, in denen das Individuum seine Identität präsentiert und seine Handlungsfähigkeit aufrechterhält" (ARNOLD 1983, S.894). Soziale Deutungsmuster wirken komplexitätsreduzierend und halten Subjekte, in diesem Fall Lehrkräfte, handlungsfähig (PLAß & SETSCHE 2001). [13]

"Bezugsprobleme", "Deutungsmuster" und "Deutungen" stellen den begrifflichen Grundstock der Deutungsmusteranalyse dar und werden im Folgenden in Anlehnung an HOFFMANN (2017), KLENK (i.V.) sowie PAULING (i.V.) definiert. In diesen empirischen Schulforschungsstudien wurden ebenfalls Deutungsmusteranalyse und GTM miteinander verbunden. Dem jeweiligen Erkenntnisinteresse entsprechend legten die Autoren jedoch unterschiedliche theoretische Konzeptualisierungen (vor allem der Bezugsprobleme) zugrunde. [14]

"Bezugsprobleme" werden in der Schulforschung als analytisch abstrakte und somit empirisch eher gehaltlose, professionstheoretische Anforderungen des Lehrer*innenberufs gefasst. Zu ihrer Erfassung lassen sich im interpretativen Prozess die Deutungen einzelner Subjekte (Lehrer*innen) zu Deutungsmustern verdichten. Ein Bezugsproblem stellt im Deutungsmusteransatz ein theoretisch beschreibbares Problem in der pädagogischen Praxis dar, entlang dessen "im analytischen Prozess die empirischen Daten miteinander verknüpft, bearbeitet und systematisiert" (HOFFMANN 2019, S.215) werden. Als Ankerpunkt der Datenanalyse bildet es den gemeinsamen "Fluchtpunkt" (S.209) der (deutenden) Bearbeitung eines pädagogischen Problems. Durch dieses Fallverständnis wird eine Rekonstruktion verschiedener, ggf. sogar konkurrierender Deutungsmuster möglich. Der Fall wird dadurch bestimmt, "inwiefern vergleichbare Passagen aus mehreren Interviews auf ein identisches Bezugsproblem verweisen" (a.a.O.); dies erlaubt eine Ablösung der Orientierung an einem einzelnen Interview bzw. einer einzelnen Lehrkraft. In meiner Dissertationsstudie habe ich das Bezugsproblem nicht vorab deduktiv bestimmt wie z.B. HOFFMANN (2017), der die Antinomien pädagogischen Handelns (HELSPER 2004) im Kontext der schulischen Sexualerziehung als Bezugsproblem modellierte. Ich fasste das Bezugsproblem im Verlauf der Dateninterpretation als ein pädagogisches Handlungsproblem, welches in den Interviews thematisch wurde. Somit wird die Frage nach dem zugrunde liegenden Bezugsproblem, für das die Deutungsmuster eine Lösung sind, empirisch gewendet. Diese Vorgehensweise ist auch stärker an dem Vorgehen der GTM (STRAUSS & CORBIN 1996 [1990]) orientiert und erlaubt eine Beobachtbarkeit von Phänomenen, die nicht an ein spezifisches Verständnis von pädagogischer Professionalität gekoppelt sind. [15]

Als "Deutungsmuster" werden abstrakte Modi der deutenden Bearbeitung von professionstheoretischen Handlungsproblemen gefasst (HOFFMANN 2017), die durch den stetigen "Vergleich von unterschiedlichen Deutungen zum identischen Bezugsproblem herausgearbeitet und voneinander abgegrenzt" (S.116) werden. Deutungsmuster fungieren als "Scharnier" (HOFFMANN 2019, S.215) zwischen den individuellen Deutungen der Lehrkräfte und den schul- und unterrichtsbezogenen (Bezugs-)Problemen. Zugleich sind sie konstitutiv für ein soziales Sinnverstehen zwischen den Subjekten (und damit für das Soziale schlechthin), die sich überhaupt erst auf der Grundlage geteilter Deutungsmuster verständigen können. "Deutungen" hingegen finden auf der subjektiven Ebene der Lehrkräfte statt und können als kommunizierte Aussagen, die z.B. in Form von Meinungen, Beschreibungen oder Behauptungen im Interview preisgegeben werden, definiert werden. [16]

3.2.2 GTM und Deutungsmusteransatz

Im Folgenden wird dargelegt, wie ich in meiner Studie den Deutungsmusteransatz mit der GTM verbunden habe (siehe auch HALATCHEVA-TRAPP 2016; KLENK i.V.; PAULING i.V.). Dabei werden die Interpretationsschritte des offenen, axialen und selektiven Kodierens erläutert und in ein Verhältnis mit dem Deutungsmusteransatz gebracht. Der Deutungsmusteransatz wird dabei als sozialtheoretische Heuristik herangezogen, um in den empirischen Daten formaltheoretisch etwas als etwas (nämlich als Deutung bzw. abstrakter als Deutungsmuster) beobachten zu können. Die Deutungsmuster und Bezugsprobleme werden als forschungspragmatische "heuristische Konzepte" (LÜDERS 1991, S.381) im Sinne von "sensitizing concepts" verstanden (BLUMER 1954, S.7). Diese helfen beim Strukturieren der Daten und beim Herausarbeiten von theoretischen Unterscheidungen im Hinblick auf die leitende Fragestellung. Die GTM hingegen fungiert im Forschungsprozess als Orientierung bei der systematischen – sozusagen handwerklichen – Erarbeitung der Daten. Diese Elemente werden verbunden, weil die GTM im Gegensatz zum Deutungsmusteransatz über eine sehr viel elaboriertere Diskussion zum methodischen Umgang mit Daten verfügt und zugleich der Deutungsmusteransatz explizit auf die sozialtheoretische Ebene latenten Wissens hin ausgearbeitet ist, welches bei der GTM eher weniger in den Fokus gerückt wird (PAULING i.V.). [17]

Die folgende grafische Darstellung ist nicht als Gleichsetzung beider Ansätze zu verstehen, sondern als der Versuch, die Kernelemente vergleichend abzubilden, um sie miteinander verbinden zu können.

Abbildung 1: GTM und Deutungsmusteranalyse [18]

Beim offenen Kodieren werden thematische Zugänge zum empirischen Material geschaffen, d.h. "Konzepte identifiziert und in Bezug auf ihre Eigenschaften und Dimensionen entwickelt" (STRAUSS & CORBIN 1996 [1990]) S.54). Im analytischen Prozess werden diese Konzepte, also die Bezeichnungen von einzelnen Ereignissen oder Vorkommnissen, so gruppiert, dass sie durch den Vergleich und den Bezug zu einem offenbar ähnlichen Phänomen als Kategorien gefasst werden können. Kategorien sind somit abstrakter als Konzepte. Zwar benötigt es keine direkte Übernahme der Begrifflichkeiten (die in der Fachdiskussion mitunter unterschiedlich besetzt werden). Jedoch scheint es sinnvoll, die Abstraktionsebenen für das empirische Vorgehen zu klären: Deutungen von Einzelpersonen können auf der Ebene der Konzepte eingeordnet werden. Deutungsmuster befinden sich von der analytischen Dichte her auf dem Abstraktionsgrad von Kategorien. Sie können nur dann als soziale Muster beobachtet werden, wenn sie bei mindestens zwei Personen über Deutungen bzw. Konzepte hinweg identifiziert wurden (HOFFMANN 2017). Dies kann im Sinne eines Tertium Comparationis als Kriterium der Güte ausgewiesen werden (siehe zur Diskussion HOFFMANN 2019, S.212ff.). In diesem Schritt werden induktive Kodierungen entlang des gesamten Datenmaterials gebildet. Als deduktive "Linsen" (KELLE & KLUGE 2010, S.28) dienen in diesem Kodierschritt z.B. die theoretisch abstrakten Konzepte "Differenz", "Inklusion/Exklusion" und "Selektion", die neben anderen das (gegenstands-)theoretische Vorwissen darstellen. Von Bezugsproblemen kann an dieser Stelle noch nicht gesprochen werden, da es sich um vorab deduktiv gewonnene Konzepte handelt, die im Verlauf der Datenanalyse an Bedeutung gewinnen oder auch verlieren können. Dies ermöglicht es, die Relevanzsetzungen des jeweiligen Feldes mit aufzunehmen. Die Bezugsprobleme werden demnach erst im fortgeschrittenem Analyseprozess (axiales und selektives Kodieren, STRAUSS & CORBIN 1996 [1990]) als solche benennbar. [19]

Im Schritt des axialen Kodierens werden Kategorien mit ihren Subkategorien in Beziehung gesetzt und die Daten dadurch entlang der Forschungsfrage neu geordnet. Dabei kann das Kodierparadigma als eine Orientierung für ein methodisch kontrolliertes Vorgehen verstanden werden, das dazu dient, sich systematisch über die Daten Gedanken zu machen. Dieses ist jedoch eher handlungstheoretisch ausgerichtet und darum weniger für das Herausarbeiten von latenten Sinnstrukturen im Sinne des Deutungsmusteransatzes geeignet. [20]

Beim axialen Kodieren können die Deutungsmuster als Phänomene oder Kategorien gefasst werden, also als "die zentrale Idee, das Ereignis, Geschehnis, der Vorfall, auf den eine Reihe von Handlungen oder Interaktionen gerichtet ist, um ihn zu kontrollieren oder zu bewältigen oder zu dem die Handlungen in Beziehung stehen" (S.75). Konkret wurde beim axialen Kodieren der (gedeutete) Umgang der Lehrkräfte mit dem Spannungsverhältnis von Inklusion und Exklusion von Schüler*innen an einem inklusiven Gymnasium zentral. Im Interpretationsprozess stellte ich an das Material die Frage: "Welche praktischen Vollzüge von Inklusion und Exklusion werden wie deutungsbedürftig?" Die für die Fragestellung als relevant identifizierten Textpassagen der einzelnen Kategorien wurden thematisch und interviewübergreifend vergleichend analysiert (KELLE & KLUGE 2010, S.76). Dadurch konnten die Kategorien empirisch verdichtet werden. An Bedeutung gewannen z.B. die Subkategorien "Eltern", "Exklusion/Inklusion als Notwendigkeit", "soziale Exklusion/Inklusion" und "fachliche Exklusion/Inklusion". Entlang der Unterscheidung "Organisationsebene" und "Unterrichtsebene" konnten die zentralen Kategorien und Deutungsmuster "Exklusionsvermeidung" und "gymnasiale Exklusion" dimensionalisiert werden. [21]

Im Fokus des selektiven Kodierens steht "die Auswahl einer Kernkategorie und das In-Beziehung-Setzen aller Hauptkategorien zur Kernkategorie und untereinander" (STRAUSS & CORBIN 1996 [1990], S.117). Auch wenn die einzelnen Schritte hier getrennt dargestellt und erläutert wurden, greifen sie in der Praxis des Interpretierens ineinander. Das (Er‑)Finden der Kernkategorie(n) (STRÜBING 2013, S.123) wird durch die finale, empirisch gesättigte Bestimmung des Bezugsproblems erreicht. Das Bezugsproblem und die Kernkategorie befinden sich auf einem Abstraktionsgrad. Zentral in diesem Schritt wurde das Bezugsproblem der "inklusiven Exklusion". [22]

Um im Interpretationsprozess einem Fallverständnis vorzubeugen, bei dem einzelne Lehrkräfte in ihren individuellen Deutungen isoliert betrachtet werden, wurden queranalytisch im Material nach Deutungen bzw. Deutungsmustern gesucht, die auf ein Thema bzw. oder mehrere Themen (und später im Kodierprozess Bezugsprobleme) verwiesen. Durch die Bezugsprobleme, die über die Interviews hinweg auftraten, konnte der Fall bestimmt werden. [23]

4. Deutungsmuster "Gymnasiale Exklusion" – Befunde aus der empirischen Rekonstruktion

Ich beziehe mich im Folgenden auf die Auswertung der sieben Interviews mit den Klassenlehrer*innen des inklusiven Gymnasiums, deren Unterricht ich teilnehmend beobachtet habe. Die Beschreibung "inklusiv" wird aus der aktiven Auseinandersetzung der Akteur*innen an der Schule mit den Themen Inklusion und Bildungsungerechtigkeit abgeleitet. An diesem Gymnasium werden z.B. Arbeitskreise zur Inklusion gebildet und es wird ein gemeinsames Unterrichten von Regelschüler*innen und Schüler*innen eines sonderpädagogischen Förderzentrums sowie Schüler*innen aus sogenannten Vorbereitungsklassen realisiert. In diesem Abschnitt werden die Deutungen "moralische (Selbst-)Exklusion" (Abschnitt 4.1) und "Problematisierung des Inklusionsanspruchs" (Abschnitt 4.2) dargestellt, um einen Teil der Varianz des Deutungsmusters "Gymnasiale Exklusion" (Abschnitt 4.3) zu illustrieren, die ich in meiner Studie rekonstruiert habe. [24]

4.1 Deutung: moralische (Selbst-)Exklusion

Bei der folgenden Sequenz handelte sich um die Einstiegsfrage zu Beginn des Interviews mit der Lehrerin einer inklusiv-beschulenden Klasse.

"I2): dann erzähl mir doch mal von deinen Klassen @(.)@

LC: @(.)@ genau. also des sind ja die 7a und die 7b. ähm bei denen du jetzt dabei bist. ähm die 7a is ja meine Klasse, in der ich selber Klassenlehrerin bin, besondere Klasse, dadurch, dass sie in kooperativer Organisationsform läuft, also frühes Außenklassenmodell3). ähm sind insgesamt ja 29 Kinder in der Klasse. davon 7, die n Bildungsanspruch im Bereich geistige Entwicklung haben und dann gibts noch zwei Kinder, die aus den Vorbereitungsklassen ähm zu uns kamen. der eine, der Achmet, der is jetzt des zweite Jahr mit dabei und des andere, der Peter, der is jetzt seit dem Halbjahr mit in der Klasse dabei. ansonsten ähm kunterbunter Haufen, die recht äh im größten Teil recht leistungsstark sind. ein Wiederholer gibts noch, der kam auch später dazu, genau. kennen si- sich also auch nicht ganz seit der fünften Klasse. ähm genau. des die 7a, die 7b ähm, Parallelklasse dazu, im Unterschied zur 7a is so nen bisschen auch so ne Resteklasse, weil die 7a-ler sich ja wünschen durften, dass sie in die Inklusionsklasse kommen

I: ah

LC: also die Eltern durften bei der Einschulung anmelden, angeben, ob sie des gerne wünschen für ihr Kind. und so sind diese beiden Klassen dann entstanden. wers gewünscht hat, is in der a gelandet und alle andern in der b. ähm" (Interview LC, #00:02:19-6#4)). [25]

Die Lehrkraft antwortete auf die Erzählaufforderung der Interviewerin, von ihren beiden Klassen zu erzählen, mit einer organisationalen Rahmung der "besonderen Klasse" 7a, in der sie als Klassenlehrerin (im Team) tätig sei. Dabei beschrieb sie zunächst die Zusammensetzung der Schüler*innen in der Klasse entlang der formal-rechtlichen Kategorisierungen des "Bildungsanspruches im Bereich geistige Entwicklung", der "Vorbereitungsklasse" und später des "Wiederholer[s]". Sie wechselte von einer individuellen bzw. gruppenspezifischen zu einer klassenkollektiven Zuschreibung als weitestgehend leistungsstarkem "kunterbunten Haufen". Sie unterschied bei dieser Einteilung grob hinsichtlich Schüler*innen mit zugeschriebenem Förderbedarf (Schüler*innen der ehemaligen Vorbereitungsklassen, Schüler*innen mit einer Diagnose und einem Schüler, der die Klassenstufe wiederholte) und jenen, die zwar in sich unterschiedlich waren ("kunterbunter Haufen"), aber deren Differenzen keine genaueren Ausführungen bedurften, sondern eher im Hinblick auf ihre Homogenität, die Leistungsstärke, gefasst wurden. Die Bedeutung der Dauer, in der Schüler*innen bereits im Klassenverbund der 7a waren, zog sich durch die Ausführungen der Lehrkraft, indem sie bei den Schüler*innen aus der ehemaligen Vorbereitungsklasse und dem "Wiederholer" den zeitlichen Aspekt gesondert benannte. Die Klasse 7b wurde als Gegenhorizont zur Klasse 7a konstruiert und gegenüber der Interviewerin offen als "Resteklasse" bezeichnet. Der offene Umgang mit diesem Label, welches in mehreren Interviews mit verschiedenen Lehrkräften auftauchte, verwies auf eine innerhalb des Lehrer*innenkollegiums geteilte Bezeichnung der Klasse. Ob die Eltern eine Beschulung der Schüler*innen in der Inklusionsklasse präferierten oder nicht, wurde mehrmals mit dem Verb wünschen beschrieben. Hier deutete sich ein Wahlverhalten an, das moralisch konnotiert war. Demnach wurde Inklusion im Rekurs auf Behinderung als moralisch korrekte Normalität entworfen, die es zu befürworten galt. In dieser Deutung haben die Eltern der Klasse 7b eine Entscheidung gegen diese moralische Ordnung der Lehrkraft getroffen. Die Resteklasse wäre somit eine moralische Resteklasse. Bis zu dieser Stelle fungierte die Klasse 7b nur als Gegenhorizont, da die Lehrkraft jedoch Klassenlehrerin in der 7a war, erstaunt es weniger, dass sie die Parallelklasse zunächst in Abgrenzung zu ihrer Klasse entwarf. [26]

Die Hierarchisierung der Klassen entlang kategorialer Zuschreibungen folgte im weiteren Verlauf des Interviews:

"I: ah @(.)@

LC: des führt dann dazu, dass tatsächlich in der b zum einen einige Kinder sind, deren Eltern sich bewusst quasi gegen inklusive un- ähm Beschulung entschieden ham. und viele Kinder, deren den- äh Eltern des einfach egal war oder auch gar nicht bewusst war, was des denn heißt, was sie da hätten wünschen können. ähm führt dazu, dass der Migrationsanteil in der b deutlich höher isch als in der a. mmh auch des Interesse der Eltern anders gestaltet isch, als es in der a is, da ähm ja isch mehr der Blick auf des einzelne Kind und in der a is tatsächlich auch von den Eltern mehr der Blick mehr auf die gesamte Klasse. so. genau" (Interview LC, #00:02:59-0#). [27]

Im Verlauf dieses Interviewausschnittes wurden die Schüler*innen auf Grundlage der Entscheidung der Eltern zum Schuljahresbeginn unterschieden. Ein wenig überspitzt formuliert zeichnete sich hier ein "Kinder haften für ihre Eltern" ab. Als Entscheidungsgründe (bzw. Wünsche) der Eltern sah sie eine aktive Ablehnung einer inklusiven Beschulung, Desinteresse oder Unwissenheit. Dabei wurde kein Unterschied zwischen einer bewussten oder unbewussten Entscheidung ausgeführt, vielmehr schien der Verstoß gegen die moralische Ordnung bedeutsam. Die Lehrkraft verband die Entscheidungen mit der kategorialen Zuschreibung des Migrationsanteils in der Elternschaft bzw. Schüler*innenschaft. Die ethnische Zugehörigkeit der Eltern wurde in einen Zusammenhang mit dem Fokus auf das einzelne Kind gebracht. Die Eltern der Klasse 7a hingegen wären mehr an einem Klassenkollektiv interessiert (was über diesen empirischen Ausschnitt hinaus im Interview noch stärker entfaltet wurde). [28]

Die Lehrkraft unterschied die Klassen 7a und 7b in erster Linie über die Eltern der Schüler*innen. Diese Differenzierung kann als Relevanzsetzung der Lehrkraft interpretiert werden, da die Elternarbeit zuvor im Interview weder von der Interviewerin noch von der Lehrkraft aus thematisiert worden war. Durch die starke Kopplung der Schüler*innen mit ihren Familien bzw. Eltern entstand eine gewisse Irreversibilität der Zuschreibung, die entlang eines normativen Referenzrahmens (Inklusion im engen Sinne zu befürworten) getätigt wurde und bei einem (bewussten oder unbewussten) Verstoß in moralische Selbstexklusion (Resteklasse) mündete. [29]

Die ethnische Zugehörigkeit der Schüler*innen und ihrer Eltern wurde als Differenz relevant gesetzt. Doch welche Funktion übernahm diese Differenzsetzung und welche In- und Exklusionen ergaben sich durch diese kategorialen Zuschreibungen?

"I: hast du n Beispiel dafür? für diese Elternarbeit?

LC: mmh. also Eltern- äh Elternabende in der 7a, jetzt erscht vorn paar Monaten kam die Frage von den Eltern, warum wir denn so wenig inklusiv und gemeinsam mit den Schüler*innen der [Schule B]5)' machen und warum wir denn ähm einfach grad so wenig schöne Dinge machen, die den Kindern einfach mehr Spaß macht, seit wann denn der Fokus so stark auf dem inhaltlichen liegt, des war denen schon immer wichtig, dass da n Fokus drauf liegt, aber jetzt nich öh also die ham jetzt nich sich nich beschwert gehabt bisher aber da wars tatsächlich so dieses, mh wir hätten doch gerne mal wieder bisschen mehr Sp- Spiel und Spaß drum rum, nenn ichs jetzt mal. ähm in der Parallelklasse ists an Elternabenden häufig eher so, da gehts drum warum hat jetzt mein Kind da ne schlechte Note geschrieben, was ja in Elternabend überhaupt nich reingehört" (Interview LC, #00:03:47-3#). [30]

Auf Rückfrage der Interviewerin erläuterte die Lehrkraft anhand des Beispiels von Elternabenden genauer die für sie legitimen und illegitimen Interessensbereiche der Eltern der beiden Klassen. Auch hier zeichnete sich ein Passungsverhältnis hinsichtlich der Erwartungen der Lehrkraft und den Eltern der Klasse 7a ab. Deren Anliegen zentrierten sich um "schöne Dinge", "Spiel und Spaß" sowie die inklusive Beschulung. Die Beschreibungen deuteten auf eine Auszeit vom Leistungsanspruch (des Gymnasiums) hin, wobei die Eltern der 7b, die die Leistungserbringung der Schüler*innen (sogar auf den Elternabenden) in den Vordergrund stellten, als nicht passend konstruiert wurden. [31]

Ebenfalls in Abgrenzung wurden die Erwartungen bzw. die Art der Kommunikation mit ihr als Lehrkraft konstruiert. So beschwerten sich die Eltern der Klasse 7a auch dann nicht, wenn sie sich für den Unterricht ihrer Kinder "mehr Spaß" wünschten, wohingegen die Eltern der Klasse 7b die nicht zufriedenstellenden Noten bei den Elternabenden thematisierten. Dabei erscheint eine Fokussierung der Eltern auf die Leistung der Schüler*innen besonders an einem Gymnasium nicht abwegig. Nun geht es bei der Frage nach (schlechter) Notengebung nicht nur um die Frage der Sichtbarmachung von Fähigkeiten der Schüler*innen, sondern auch um die Bewertung(-smaßstäbe) der Lehrkraft. Sie musste sich in diesem Fall rechtfertigen bzw. mindestens offenlegen, anhand welcher Kriterien sie die Noten vergeben hatte. Sie delegitimierte mit dem Verweis auf den falschen Zeitpunkt der Nachfrage der Eltern das Anliegen, ohne z.B. Alternativen auszuführen. Sie hätte auch darauf verweisen können, dass dazu die Elternsprechtage oder andere Formate an der Schule geeigneter gewesen wären. Für die Lehrkraft war jedoch der Elternabend nicht der Zeitraum, in dem über die Leistungen (einzelner) Schüler*innen gesprochen werden sollte. Als Akteurin von leistungsbezogener Exklusion individualisiert zu werden wurde dadurch als Problem gedeutet. [32]

Die Lehrkraft konstruierte ein (Nicht-)Passungsverhältnis der Eltern (und Schüler*innen) der Klasse 7b zu einem normativen, moralischen Referenzrahmen, bei dem inklusive Beschulung befürwortet wird und den sie als Inklusionslehrkraft teilt. Interessant ist dabei die kategoriale Zuschreibung und Abwertung des illegitimen Interesses der migrantischen Eltern. Dabei wurden Differenzen von der Lehrkraft unterschiedlich thematisiert: Die Askription eines Migrationshintergrundes wurde offen als kategoriale Zuschreibung gewählt, wohingegen die Klassifikation Behinderung von Schüler*innen der Klasse 7a nur im Rahmen einer rechtlich-formalen Zuschreibung benannt wurde. Rückgebunden an differenztheoretische Überlegungen besteht die Problematik an der Logik der Kategorie Migrationshintergrund darin, dass sie nicht reversibel ist (EMMERICH & HORMEL 2013). Die Lehrkraft unterschied und hierarchisierte die Differenzen zwischen den Schüler*innen und ihren Eltern entlang einer moralischen Ordnung. Die Zuschreibung des Migrationshintergrundes wurde als Erklärung herangezogen, nicht den moralischen, normativen und schulischen Erwartungsstrukturen gerecht zu werden. Im Vergleich dazu fungierten die Schüler*innen der Inklusionsklasse als Beispiel für eine sowohl leistungsbezogene als auch soziale und moralische Passung. [33]

4.2 Deutung: Problematisierung des Inklusionsanspruchs

Im Folgenden handelt es sich um eine weitere Lehrkraft, die ebenfalls Teil des Klassenlehrer*innenteams war. Die Interviewerin fragte die Lehrkraft nach einer typischen Situation für die Klasse 7a.

"6)[...] und ansonsten is der klassische Unterricht halt (2) wie immer, wie in jeder Klasse, dass ich Schüler hab die arbeiten und Schüler wo- wo- wo mer alles versuchen und wir kriegen sie einfach nicht dazu, ja? ähm ich find es in diesem Setting ganz besonders heiß, weil des wird jetzt zum Politikum. im Grunde die inklusiv beschulten Kinder, die haben ja keine Versetzungsordnung und wir ham jetzt aber drei Kandidaten, wo die Versetzungsordnung greifen wird. des heißt die werden nicht versetzt werden. und das bedeutet, mit (2) des des muss ma erst mal nachvollziehen, ja? ich bin ne Regelschüler, ich

I: hm (bejahend)

LB: bin raus [...]7)" (Interview LB, #00:22:45-4#). [34]

Die Lehrkraft beschrieb den Unterricht in der Klasse 7a, in der sie ebenfalls Klassenlehrer*in war, als "klassischen Unterricht" und verwies auf das Arbeitsverhalten der Schüler*innen. Sie nahm Bezug auf die Organisationsform der temporären, inklusiven Beschulung von behinderten und nicht-behinderten Schüler*innen, beschrieb sie als "besonders heiß" und wählte den Begriff "Politikum". Ein Politikum, verstanden als politisch bedeutsames Ereignis, wird öffentlich diskutiert und nicht privat ausgehandelt. Übertragen auf diese Form der Beschulung kann die inklusive Klasse als Exklusionsproblematik (durch z.B. Versetzungsordnung) interpretiert werden, welche vermutlich stark im Klassenlehrer*innenverband oder sogar schulöffentlich diskutiert wurde. Die Lehrkraft verwies auf das pädagogische Handlungsproblem der Selektion, welches sie zwar als konstitutiv für den Lehrer*innenberuf ausdeutete, das jedoch durch die inklusive Beschulung an dieser Schule in die direkte Konfrontation mit der Versetzungsordnung der (Regel-)Schüler*innen gestellt wurde. Die Lehrkraft differenzierte dabei zwischen den Regelschüler*innen des Gymnasiums, die die Leistungserwartungen nicht erfüllten, und den inklusiv beschulten Schüler*innen, bei denen der Referenzrahmen der Leistungserbringung gar nicht angelegt wurde. Dabei problematisierte die Lehrkraft die potenzielle Exklusion aus dem Klassenverband (durch Sitzenbleiben oder Abgang auf die Realschule) der formal inkludierten Regelschüler*innen im Vergleich zu den formal exkludierten Schüler*innen des Förderzentrums.

"LB: [...] und des bedeutet jetzt in unserem beruflichen Alltag und des is ne klassische Situation find ich, die ma sich meistens nich- s- nich wirklich so richtich bewusstmachen. wir bedrohen mit jeder Einzelnote, die wir diesem Kind zurückgeben, mit jeder Bewertung, mit jeder Leistungsmessung dieses Kind in seiner Existenz als Sozialwesen. ähm vielleicht fällt mir des in dieser Klasse so so eklatant auf, vielleicht fällt mir des auch so auf, weil ich nich im im Regelschulsystem groß geworden bin und Noten nich kenn, mi- mich machen die Noten rasend und ich

I: @(.)@

LB: ich hab manchmal den Eindruck, ma ma macht des mit so ner Selbstverständlichkeit, auch diese diese Nichtversetzungen ähm wenn ich am Schuljahresende in den Konventen sitz da krieg ich echt jedes Mal schier Magenkrämpfe. aber auch wie die Art, wie manchmal darüber gesprochen wird, wo ich manchmal denke hm. ma muss sich schon mal versetzen in die Perspektive eines Kindes, dem ma sagt du hast zu wenig gearbeitet oder du bist zu doof, du bist raus, ja? von wegen Inklusion und so aber des is unser Arbeitsalltag aber in jeder Klasse. ja? joa" (Interview LB, #00:23:48-3#). [35]

Die Lehrkraft verwies auf das alltägliche Problem pädagogischen Handelns, Schüler*innen hinsichtlich ihrer Leistung zu selektieren – und die damit verbundene persönliche Belastung. Im Kodierprozess verwies der In-Vivo-Kode "schier Magenkrämpfe" auf die empfundene Drastik der körperlichen Involviertheit und gab somit Aufschluss über die Bedeutsamkeit für die Lehrkraft. Dabei wurde nicht nur die Versetzung, sondern jegliche Art der Leistungsmessung als Bedrohung der "Existenz als Sozialwesen" ausgemacht. Mit dem fast schon dramatischen Bezug zu der sozialen Lebenswelt der Schüler*innen setzte sie die soziale Eingebundenheit der Schüler*innen innerhalb eines Klassen- oder Schulkollektives relevant. Diese soziale Eingebundenheit könne ebenso wie die Bewertungsgrundlage der fachlichen Leistungen unter den Selektionsentscheidungen der Lehrkräfte leiden. Sie deutete damit die Exklusion aus dem Klassenverband als folgenreiche Entscheidung für die Regelschüler*innen, die durch die Inklusionsschüler*innen stärker sicht- und spürbar würde. Dies gab im Rekonstruktionsprozess der Deutungsmuster einen entscheidenden Hinweis auf das Bezugsproblem der inklusiven Exklusion. [36]

Anschließend bezog sich die Lehrkraft auf die Sichtbarmachung dieser Exklusion und die individuelle Problematik, die sie mit Noten im Regelschulsystem habe. Deutlich wird nicht, worauf sich das "groß geworden" in Bezug auf das Regelschulsystem bezog. Denkbar wären hier sowohl die eigene Schulzeit als auch die Zeit als Referendar*in. Sie deutete das Selektieren von Schüler*innen durch Leistungszuschreibung (Noten) und die damit verbundene Exklusion von der Schule als pädagogisches Handlungsproblem. Im Vergleich zu anderen Deutungen im Material wurden hier die organisationalen Strukturen, Rahmenbedingungen oder allgemein das selektive Schulsystem kritisiert. Im Kodierprozess stellten diese Kritikpunkte jeweils einzelne Kodes dar. [37]

4.3 Deutungsmuster "gymnasiale Exklusion"

Das Deutungsmuster "gymnasiale Exklusion" ist durch Deutungen8) geprägt, die auf eine temporäre oder dauerhafte Exklusion am Gymnasium auf Schul- und Klassenebene verweisen. Die schulische Leistung der Schüler*innen wurde von den Lehrkräften dabei häufig als Begründungs- und Legitimationsgrund für Exklusionen herangezogen. Die unterschiedlichen Deutungen stellen Varianten dar, wie Schüler*innen hinsichtlich ihrer Leistungen oder damit attribuierten Fähigkeiten unterschieden und so inkludiert bzw. exkludiert wurden. Die Legitimationen und Begründungen für eine Leistungsexklusion auf Klassen- oder Schulebene bezogen sich auf Schüler*innen, die von den jeweiligen Lehrkräften als benachteiligt klassifiziert worden waren. Diese Art von Exklusion erwies sich in den Interviews als deutungsbedürftig. Die Lehrkräfte schätzten ihre eigenen Einflussmöglichkeiten als niedrig ein. Eltern wurden oft als der entscheidende Faktor – nämlich als Problem oder Ressource – benannt, um den gymnasialen Leistungsstandard z.B. durch Kompensation zu erreichen. Die Exklusion von Schüler*innen wurde als negative, aber notwendige Aufgabe des professionellen Handelns beschrieben, die in der Deutung "moralische (Selbst-)Exklusion" latenter als in der der "Problematisierung des Inklusionsanspruchs" war. Im Fallbeispiel zur letztgenannten Deutung konnte gezeigt werden, dass die Lehrkraft der inklusiv-beschulten Klasse des Gymnasiums ein Vermittlungsversprechen der Regelschüler*innen nicht halten konnte. Besonders in dieser Klasse wurde das Problem der Leistungsselektion virulent, da hier die Schüler*innen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf auch dann weiter im Klassenverband bleiben (durften), wenn sie nicht den Leistungsansprüchen genügten. Diese Deutung erschien weniger latent als "moralische (Selbst-)Exklusion", da sie als Problem der pädagogischen Praxis bearbeitet wurde. [38]

In diesem Beitrag bin ich den Fragen nachgegangen, welche Deutungsmuster Lehrkräfte zur Inklusion und Exklusion (EMMERICH & HORMEL 2013) von Schüler*innen an einem inklusiven Gymnasium haben und welchen methodologischen Ertrag die Verbindung der GTM (STRAUSS & CORBIN 1996 [1990]) mit dem Deutungsmusteransatz (HOFFMANN 2017; PAULING i.V.; KLENK i.V.) für diese Fragestellung hat. [39]

Empirisch konnte aufgezeigt werden, wie zwei Lehrkräfte die Inklusion und Exklusion von Schüler*innen an einem inklusiv beschulenden Gymnasium sinnhaft bearbeiteten. Bei dem Deutungsmuster "gymnasiale Exklusion" wurden die Leistungen der Schüler*innen als Begründungs- und Legitimationsgrund für Exklusionen herangezogen. Dabei wurde das Problem der individuellen, nicht erfüllten gymnasialen Leistung von als benachteiligt wahrgenommenen Schüler*innen auf die Eltern externalisiert. Die Benachteiligung wurde häufig entlang kategorialer Askriptionen wie z.B. "Migrationshintergrund" festgeschrieben. Im Fallbeispiel der "moralischen (Selbst-)Exklusion" wurden die moralischen und gymnasialen Passungsverhältnisse der Eltern mit dem zugeschriebenen Migrationshintergrund besonders virulent. Die Askription eines Migrationshintergrundes wurde explizit ausgesprochen, wohingegen die Behinderung von Schüler*innen nur im Rahmen einer rechtlich-formalen Zuschreibung benannt wurde. Der Migrationshintergrund wurde als Legitimation herangezogen, nicht den moralischen und normativen Strukturen der Schule zu entsprechen. In der zweiten Deutung der "Problematisierung des Inklusionsanspruchs" wurde auf das Dilemma der Exklusion von Schüler*innen entlang der Leistung im Kontext der inklusiven Beschulung verwiesen. Dabei wurde die Exklusion von den Lehrkräften als pädagogisches Handlungsproblem des inklusiven Gymnasiums gedeutet und die Funktionslogik eines selektiven Schulsystems kritisiert. In diesem Fallbeispiel wurde ersichtlich, dass sogar bei einer expliziten Kritik der Lehrkraft an den Folgen einer leistungsbezogenen Versetzung (oder Nicht-Versetzung) die strukturelle Problematik der Selektion von Schüler*innen nicht aufgelöst werden konnte. [40]

Das Deutungsmuster "gymnasiale Exklusion" ist nicht als intentionale, negative Absicht der Lehrkräfte zu verstehen, Schüler*innen vom Gymnasium zu exkludieren. Vielmehr kann es als latente Sinnstruktur gesehen werden, die es Lehrkräften ermöglicht, widersprüchliche Anforderungen sinnhaft zu bearbeiten und somit handlungsfähig zu bleiben. Die axiomatischen Setzungen der Theorie sozialer Deutungsmuster (HOFFMANN 2017; KLENK i.V.; PAULING i.V.) sowie der Inklusion und Exklusion (EMMERICH & HORMEL 2013) ermöglichten eine methodologische Konstituierung des Forschungsgegenstandes, die nicht auf intentionale Handlungen einzelner Lehrkräfte zielte, sondern bei der das Spannungsgefüge um Inklusion und Exklusion in der Schule auf der Systemebene verortet wurde. Durch die Verbindung der sozialen Deutungsmuster als forschungspragmatischem "heuristischen Konzept" (LÜDERS 1991, S.381) mit der GTM als strukturierendem Interpretationsprozess wurde somit ein Fokus weg von einzelnen Lehrkräften und hin zu pädagogischen Handlungsproblemen gelenkt. Damit konnte ein methodologischer Vorschlag unterbreitet werden, bei dem nicht die individuellen Einstellungen zur Inklusion fokussiert wurden, sondern die Resonanz der Lehrkräfte auf eine Paradoxie des selektiven Schulsystems. [41]

Mein herzlicher Dank für die verschiedenen hilfreichen, kritischen und stets konstruktiven Anregungen gilt Thorsten BOHL, Marcus EMMERICH und Marcus SYRING. Bei Florian Cristobal KLENK und Sven PAULING möchte ich mich für die Interpretationssitzungen und den immer wieder sehr bereichernden Austausch über methodisch-methodologische Fragen im Rahmen unserer Interpretationsgruppe "Deutungsmusteranalyse und Grounded Theory" der Wissenschaftler*innen in Qualifizierungsphasen innerhalb der Sektion Schulpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft bedanken.

1) In einem meritokratischen Verständnis von Schule werden unterschiedliche Bildungserfolge mit den individuellen Leistungen von Schüler*innen vor dem Hintergrund potenziell gleicher Bildungschancen legitimiert. <zurück>

2) Alle Namen wurden für die Veröffentlichung anonymisiert. Verwendete Kürzel: I = Interviewerin (Autorin), LC = Lehrkraft Carla); @(.)@ = Lachen, (.) = kurze Pause, (2) = zwei Sekunden Pause, kursiv = besondere Betonung. <zurück>

3) Das frühere "Außenklassenmodell" ist eine schulinterne Bezeichnung für die zeitweise Beschulung von Schüler*innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. <zurück>

4) Zeitpunkt des Starts der Interviewsequenz <zurück>

5) Schüler*innen des Förderzentrums, die temporär mit den Schüler*innen der [Schule A] unterrichtet wurden. <zurück>

6) Die Lehrkraft beschrieb verschiedene Unterrichtsmomente, die hier nicht aufgeführt werden. <zurück>

7) Die Sequenz wurde an dieser Stelle nach einem Sinnabschnitt getrennt, um für einen besseren Lesefluss zu ermöglichen. Die Sequenzen schließen im Original-Transkript direkt aneinander an. <zurück>

8) Insgesamt ist das Deutungsmuster durch drei verschiedene Deutungen geprägt. Neben den hier dargestellten "moralische (Selbst-)Exklusion" und "Problematisierung des Inklusionsanspruchs" wurde die Deutung "pädagogische Exklusion" rekonstruiert, die im Rahmen dieses Artikels nicht genauer betrachtet wurde. <zurück>

Akbaba, Yaliz & Bräu, Karin (2019). Lehrer*innen zwischen Inklusionsanspruch und Leistungsprinzip. In Stephan Ellinger & Hannah Schott-Leser (Hrsg.), Rekonstruktionen sonderpädagogischer Praxis. Eine Fallsammlung für die Lehrerbildung (S.165-184). Opladen: Barbara Budrich.

Arnold, Rolf (1983). Deutungsmuster. Zu den Bedeutungselementen sowie den theoretischen und methodologischen Bezügen eines Begriffs. Zeitschrift für Pädagogik, 29(6), 893-912, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-142852 [Zugriff: 2. Juli 2021].

Blasse, Nina; Budde, Jürgen; Hinrichsen, Merle; Hummrich, Merle; Niemeyer-Jensen, Beatrix & Thon, Christine (2015). Die Exklusivität des Inklusiven. In Catrin Siedenbiedel & Caroline Theurer (Hrsg.), Grundlagen inklusiver Bildung, Teil 2. Entwicklung zur inklusiven Schule und Konsequenzen für die Lehrerbildung (S.137-161). Immenhausen: Prolog.

Blumer, Herbert (1954). What is wrong with social theory?. American Sociological Review, 19(1), 3-10.

Diehm, Isabell; Kuhn, Melanie; Machold, Claudia & Mai, Miriam (2013). Ethnische Differenz und Ungleichheit. Eine ethnographische Studie in Bildungseinrichtungen der frühen Kindheit. Zeitschrift für Pädagogik, 59(5), 644-656, https://www.pedocs.de/volltexte/2016/11985/pdf/ZfPaed_2013_5_Diehm_et_al_Ethnische_Differenz_und_Ungleichheit.pdf [Zugriff: 5. Juli 2021].

Emmerich, Marcus (2016). Differenz und Differenzierung im Bildungssystem: Schulische Grammatik der Inklusion/Exklusion. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 62, 42-57, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-pedocs-171735 [Zugriff: 5. Juli 2021].

Emmerich, Marcus & Hormel, Ullrike (2013). Heterogenität – Diversity – Intersektionalität. Zur Logik sozialer Unterscheidungen in pädagogischen Semantiken der Differenz. Wiesbaden: Springer VS.

Emmerich, Marcus & Hormel, Ullrike (2017). Soziale Differenz und gesellschaftliche Ungleichheit: Reflexionsprobleme in der erziehungswissenschaftlichen Ungleichheitsforschung. In Isabell Diehm, Melanie Kuhn & Claudia Machold (Hrsg.), Differenz - Ungleichheit - Erziehungswissenschaft. Verhältnisbestimmungen im (Inter-)Disziplinären (S.103-122). Wiesbaden: Springer VS.

Gasterstädt, Julia & Urban, Michael (2016). Einstellung zu Inklusion? Implikationen aus Sicht qualitativer Forschung im Kontext der Entwicklung inklusiver Schulen. Empirische Sonderpädagogik, 8(1), 54-66, http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-11854 [Zugriff: 5. Juli 2021].

Geiling, Ute & Söllner, Constanze (2011). Professionalisierungsanreize und Widersprüche im Kontext inklusiv orientierter Schulentwicklungsprozesse am Beispiel der FLEX Brandenburg. In Birgit Lütje-Klose & Marie-Therese Langer (Hrsg.), Inklusion in Bildungsinstitutionen. Eine Herausforderung an die Heil- und Sonderpädagogik (S.212-218). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Halatcheva-Trapp, Maya (2016). Grounded Theory Methodologie und Deutungsmusteranalyse. Am Beispiel der Erforschung von Elternschaftsdiskursen in der Familienberatung. In Claudia Equit & Christoph Hohage (Hrsg.), Handbuch Grounded Theory. Von der Methodologie zur Forschungspraxis (S.261-378). Weinheim: Beltz Juventa.

Helsper, Werner (2004). Antinomien, Widersprüche, Paradoxien: Lehrerarbeit – ein unmögliches Geschäft? Eine strukturtheoretisch-rekonstruktive Perspektive auf das Lehrerhandeln. In Barbara Koch-Priewe, Fritz-Ulrich Kolbe & Johannes Wildt (Hrsg.), Grundlagenforschung und mikrodidaktische Reformansätze zur Lehrerbildung (S.49-97). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Helsper, Werner; Hummrich, Merle & Kramer, Rolf-Thorsten (2010). Qualitative Mehrebenenanalyse. In Barbara Friebertshäuser, Antje Langer & Annedore Prengel (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft (S.119-135). Weinheim: Beltz Juventa.

Hoffmann, Markus (2017). Deutungsmuster in der Professionsforschung. Anwendungen und Ertrag dieses Analyseverfahrens am Beispiel schulischer Sexualerziehung. ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung, 6(1), 111-125, http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-179573 [Zugriff: 5. Juli 2021].

Hoffmann, Markus (2019). Bezugsprobleme als zentrales Element von Deutungsmusteranalysen. Methodologische Bestimmungen und methodische Implikationen. In Nicole Bögelein & Nicole Vetter (Hrsg.), Der Deutungsmusteransatz. Einführung – Erkenntnisse – Perspektiven (S.204-225). Weinheim: Beltz Juventa.

Katzenbach, Dieter (2016). Zu den Theoriefundamenten der Inklusion – Eine Einladung zum Diskurs aus der Perspektive der kritischen Theorie. In Irmtraud Schnell (Hrsg.), Herausforderung Inklusion. Theoriebildung und Praxis (S.19-32). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Kelle, Udo & Kluge, Susann (2010). Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Klenk, Florian Cristobal (i.V.). Die (Post-)Heteronormative Schule. Deutungsmuster von Lehrer*innen über vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen (Arbeitstitel). Dissertation, Humanwissenschaften, Technische Universität Darmstadt.

Knoblauch, Hubert (2001). Fokussierte Ethnographie: Soziologie, Ethnologie und die neue Welle der Ethnographie. Sozialer Sinn, 2(1), 123-141, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-6930 [Zugriff: 6. August 2021].

Knoblauch, Hubert (2005). Focused ethnography. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 6(3), Art. 44, https://doi.org/10.17169/fqs-6.3.20 [Zugriff: 7. August 2021].

Kunze, Katharina (2011). Professionalisierung als biographisches Projekt. Professionelle Deutungsmuster und biographische Ressourcen von Waldorflehrerinnen und -lehrern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lindemann, Gesa (2008). Theoriekonstruktion und empirische Forschung. In Herbert Kalthoff, Stefan Hirschauer & Gesa Lindemann (Hrsg.), Theoretische Empirie. Zur Relevanz qualitativer Forschung (S.107-128). Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Lüders, Christian (1991). Deutungsmusteranalyse: Annäherungen an ein risikoreiches Konzept. In Detlef Garz & Klaus Kraimer (Hrsg.), Qualitativ-empirische Sozialforschung. Konzepte, Methoden, Analysen (S.377-408). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Merl, Thorsten (2019). Un/genügend fähig. Zur Herstellung von Differenz im Unterricht inklusiver Schulklassen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Ministerium für Kultus, Jugend & Sport Baden-Württemberg (2017). Weiterentwicklung sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote. Bericht der Landesregierung, http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-928112052/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Schularten/SBBZ/Bericht%20Landesregierung%20Inklusion%20_2017.pdf [Zugriff: 3. Februar 2021].

Oevermann, Ulrich (1973). Zur Analyse der Struktur von sozialen Deutungsmustern. Unveröffentlichtes Manuskript, http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/4951 [Zugriff: 11. August 2020].

Oevermann, Ulrich (2001). Die Struktur sozialer Deutungsmuster – Versuch einer Aktualisierung. Sozialer Sinn, 2(1), 35-81.

Pauling, Sven (i.V.). Ungewissheit und Überschreitung. Eine Deutungsmusteranalyse zum Verhältnis von Professionalisierung und Schulentwicklung (Arbeitstitel). Dissertation, Bildungs- und Sozialwissenschaften, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Plaß, Christine & Schetsche, Michael (2001). Grundzüge einer wissensoziologischen Theorie sozialer Deutungsmuster. Sozialer Sinn, 2(3), 511-536.

Przyborski, Aglaja & Wohlrab-Sahr, Monika (2014). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg.

Stichweh, Rudolf (2009). Leitgesichtspunkte einer Soziologie der Inklusion und Exklusion. In Rudolf Stichweh & Paul Windolf (Hrsg.), Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit (S.29-44). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1996 [1990]). Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz.

Strehle, Thomas (2017). Wandel der Schule – Wandel der professionellen Deutungsmuster? Eine qualitative Studie im Rahmen des Transformationsprozesses zur Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Sturm, Tanja (2013). (Re-)Produktion von Differenzen in unterrichtlichen Praktiken. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 35(1), 131-146, https://www.pedocs.de/volltexte/2015/10291/pdf/SZBW_2013_1_Sturm_ReProduktion_von_Differenzen.pdf [Zugriff: 5. Juli 2021].

Sturm, Tanja (2018). Lehrpersonen: Differenzkonstruktionen im Unterricht. In Tanja Sturm & Monika Wagner-Willi (Hrsg.), Handbuch schulische Inklusion (S.251-266). Opladen & Toronto: Barbara Budrich.

Strübing, Jörg (2013). Qualitative Sozialforschung kompakt. Eine komprimierte Einführung. München: Oldenbourg.

Syring, Marcus; Brinkmann, Lena; Weiß, Sabine & Kiel, Ewald (2020). "Das muss am Gymnasium schneller gehen": Eine praxeologisch-wissenssoziologische Rekonstruktion von "Zeit" im Kontext von Differenzierungspraktiken im Gymnasialunterricht. In Elisabeth Schilling & Maggie O'Neill (Hrsg.), Frontiers in Time Research – Einführung in die interdisziplinäre Zeitforschung (S.235-262). Wiesbaden: Springer VS.

Trautmann, Matthias & Wischer, Beate (2011). Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Weber, Martina (2003). Heterogenität im Schulalltag. Konstruktion ethnischer und geschlechtlicher Unterschiede. Opladen: Leske + Budrich.

Wittek, Doris (2013). Heterogenität als Handlungsproblem. Entwicklungsaufgaben und Deutungsmuster von Lehrenden an Gemeinschaftsschulen. Opladen & Toronto: Barbara Budrich.

Wittek, Doris (2016). Umgang mit Heterogenität und Inklusion - Anforderungen für die Berufspraxis von Lehrerinnen und Lehrern. In Martin Rothland (Hrsg.), Beruf Lehrer/in (S.317-332). Münster: Waxmann.

Witzel, Andreas (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(1), Art. 22, https://doi.org/10.17169/fqs-1.1.1132 [Zugriff: 16. Juni 2021].

Zaborowski, Katrin Ulrike; Meier, Michael & Breidenstein, Georg (2011). Leistungsbewertung und Unterricht. Ethnografische Studien zur Bewertungspraxis in Gymnasien und Sekundarschulen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Lena BRINKMANN ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen tätig. Sie studierte Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule Berlin (Bachelor) sowie Schulforschung und Schulentwicklung an der Universität Tübingen (Master).

Kontakt:

Lena Brinkmann

Abteilung Schulpädagogik

Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Tübingen

Münzgasse 22-30

72070 Tübingen

Tel.: +49 (0)7071-297962

E-Mail: lena.brinkmann@uni-tuebingen.de

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6046-8989

Brinkmann, Lena (2021). "Du bist zu doof, du bist raus, ja? Von wegen Inklusion und so" – Deutungsmuster von Lehrkräften zur Inklusion und Exklusion von Schüler*innen eines inklusiven Gymnasiums [41 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 22(3), Art. 8, http://dx.doi.org/10.17169/fqs-22.3.3729.