Volume 5, No. 1, Art. 8 – Januar 2004

Gefühlsregulierung in der Pflegeausbildung – Eine Untersuchung zum Ekelempfinden von Auszubildenden in der Pflege im 3. Ausbildungsjahr

Hiltrud Krey

Zusammenfassung: Der Beitrag beschäftigt sich mit einem Thema, das sowohl in der Pflegewissenschaft als auch im Alltag der Pflegenden zwar thematisiert wird, aber angesichts der Technisierung und Ökonomisierung von Pflegeprozessen zunehmend als unansprechbar gilt: die Gefühlsregulierung in der Pflegeausbildung am Beispiel des Ekelempfindens. Zentrales Anliegen der zugrunde liegenden Untersuchung ist es, das ursprüngliche Ekelempfinden, welches in der Pflegearbeit weitgehend tabuisiert wird, aus der Sicht von Auszubildenden in der Pflege zu beschreiben. Im Verlauf des Beitrages wird von der Verfasserin der theoretische Hintergrund zum Thema Gefühlsregulierung beleuchtet, um herauszuarbeiten, dass es durch die Verdrängung negativer Empfindungen zu inneren Konflikten bei den Auszubildenden kommen kann. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen, dass diese inneren Konflikte in negativer Weise handlungsrelevant werden können, sich beispielsweise in einem Distanzierungsverhalten manifestieren und letztendlich zum Infragestellen der Berufswahl führen können.

Keywords: Gefühle, Gefühlsregulierung, Pflegearbeit, Pflegeausbildung, Ekelempfinden, Emotionen, Datenerhebung, Methode, Leitfadeninterview, Datenauswertung

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Theoretischer Hintergrund

3. Durchführung der Untersuchung

3.1 Forschungsmethode

3.2 Forschungsvorgehen

3.3 Die Interviewpartnerinnen

3.4 Interviewsituation und Transkription

3.5 Auswertung und Reichweite der Untersuchung

4. Zusammenfassung der Ergebnisse

4.1 Anlässe für eine Ekelerregung in der Pflegearbeit

4.2 Das Geruchsgedächtnis

4.3 Bearbeiten oder Vermeiden von Emotionen und Emotionsexpression

4.4 "Pflegende zeigen keinen Ekel"

4.5 Moralisch begründete Ekelerregung

4.6 Weitere Anlässe, die negative Emotionen begünstigen

4.7 Gradeinteilung von Ekel

4.8 Gute Routine, gute Arbeit

4.9 Fehlende Anerkennung und emotionale Dauerbelastung

4.10 Bedingungen, die eine Ekelschwelle verschieben

5. Empfehlungen für die Ausbildungsgestaltung in der Pflege

6. Fazit

Ziel des Beitrages ist es, die Rolle darzustellen, die Ekelempfinden für Schülerinnen1) in der Pflege spielt. Welche Einstellungen, Empfindungen und Haltungen spiegeln sich im Umgang mit Patientinnen und Bewohnerinnen besonders in gefühlsbelasteten Situationen wider? [1]

Diese Fragen wurden im Rahmen einer Interviewstudie zum Thema Ekelempfinden bei Pflegeschülerinnen untersucht, um insbesondere die Konsequenzen, die eine Ekelempfindung auf die Tätigkeit der Schülerinnen haben kann, zu ermitteln und gleichzeitig zu erforschen, welche Hilfestellungen den Schülerinnen in gefühlsbelasteten Situationen angeboten werden. Weiterhin wird die Frage nach anderen negativen Empfindungen gestellt, die von den Schülerinnen neben dem Ekel erfahren werden und danach, ob negative Gefühle als persönliche Unzulänglichkeit oder als durch externe Faktoren bedingt erlebt werden. Die Autorin hat sich für eine qualitative Untersuchung entschieden und Interviews mit Auszubildenden in der Pflege durchgeführt und analysiert. [2]

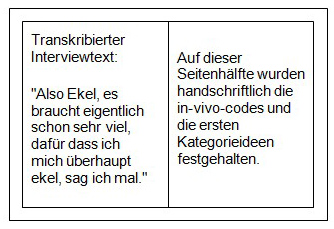

Im Folgenden wird zunächst der theoretische Hintergrund beleuchtet und die Forschungsmethode allgemein beschrieben. Daran anschließend werden die Durchführung der Untersuchung und deren Ergebnisse dargestellt. [3]

In der zeitnahen Auseinandersetzung des Organismus mit einer Ekelerregung kommt es zu messbaren physiologischen Zuständen, die in einem gewissen Maße objektivierbar sind (ROTH 2001, S.258f., S.284ff.). Der Adrenalinspiegel verändert sich beim Anblick eines bestimmten Objektes oder einer bestimmten Szene. Die Herzrate sinkt ab, was eine Ohnmacht auslösen kann. Oft kommt es gleichzeitig zu Überraschung, Erschrecken oder Schockiertheit der sich Ekelnden, was die Pulsfrequenz, den Blutdruck und den Hautwiderstand ansteigen lässt. Eine Ohnmacht ist so abgewendet, eine vegetative Fluchtreaktion wird ausgelöst. [4]

Als physiologische Reaktion folgt der Ekelerregung der Impuls des Sich-Abwendens. Die schnelle nervale und hormonale Reaktion des Körpers kann dabei zu einem sofortigen Unwohlsein führen, den Speichelfluss steigern, Würgereiz auslösen und wiederum, je nach Konstitution, eine Ohnmacht verursachen. Das eigentliche "Sich Ekeln" läuft in Sekundenschnelle ab und es gibt in der Regel kein Mittel, keinen Gedanken oder Wunsch, die das Affekterleben verhindern könnten. Das bedeutet für diejenige, die sich ekelt, eine erhöhte Stressbelastung, die meist dadurch verstärkt wird, dass die sich Ekelnde sich bemüht, ihren Ekel nicht zu zeigen, um ihre Interaktionspartnerinnen nicht emotional zu verletzen. Dies kann jedoch kaum gelingen, da der körperliche Ausdruck des "Sich Ekelns" nach ROTH (2001, S.258) bei allen Menschen gleich ist und so auch zwischen Kulturen verstanden wird. [5]

Die hier skizzierten Erfahrungen werden von SOWINSKI (1991) in dem Beitrag "Der Stellenwert der Ekelgefühle im Erleben des Pflegepersonals" als "unangenehm" bis "grauenhaft" für die betroffene Person beschrieben. Das subjektive Empfinden dieser teilweise objektivierbaren Erfahrungen wie auch der Auslöser des Ekels sind individuell unterschiedlich. Konsens herrscht nach SOWINSKI allein bei der Bewertung von Körperausscheidungen aller Art, besonders zu Beginn der Ausbildung: sie sind immer ein Grund, in unterschiedlichster Ausprägung Ekel zu empfinden. Weiterhin gelten schleimige, in ihrer Konsistenz nicht zu definierende Dinge ebenfalls als Auslöser des Ekels. Nach KOLNAI (1974, S.140ff.) ist der "Urgegenstand" des Ekels weitgehend alles, was zum "Erscheinungskreis der Fäulnis" gezählt werden kann. KOLNAI schreibt aber auch, dass Ekel "eine unterdrückte Lust an seinem Erreger" voraussetze. [6]

Die Auseinandersetzung des Individuums mit seinen widerstreitenden Emotionen und die "Nichtmöglichkeit des Ekel-Verhinderns" können zu Verzweiflung, Hilflosigkeit, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit und Demotivation führen. Es können Schuldgefühle, Scham oder Wut entstehen, wenn es nicht gelingt, den Ekel zu verbergen bzw. anderen erklärt werden muss, warum man gebannt, fasziniert oder angewidert auf einen bestimmten Punkt starrt. [7]

Zwar kann das Affekterleben nicht verhindert werden, doch durch Gewöhnung und Training ist es möglich, die Affektexpression zu modellieren: "Wenn sich ein Mensch dagegen sehr ruhig verhält, so gehen wir davon aus, dass das, was gerade passiert, ihn emotional nicht sehr bewegt, (...). Es gehört langes Training dazu, sich trotz innerer Erregung äußerlich ganz ruhig zu geben." (ROTH, 2001, S.258) Im pflegerischen Alltag absolvieren Pflegeschülerinnen und Pflegende ein solches Training und gewöhnen sich an immer wiederkehrende Sinneseindrücke. So kann z.B. eine konstant andauernde Reizung des Geruchsinns nach BURDACH (1988, S.28) zu einer Adaption führen, die von der Art des Geruchs, der Reizkonzentration sowie der Erholungszeit abhängt. Es kommt zu einer allmählichen Verminderung der Empfindungsintensität und es entsteht der Eindruck, als ob der Geruch langsam schwächer würde. Gleichzeitig erhöht sich die absolute Schwelle für den entsprechenden Geruch. Während diese Adaptionszeiten meist im Minutenbereich liegen, können die Erholungszeiten bei starken Reizen Stunden dauern. [8]

ROTH (2001, S.270) spricht in diesem Zusammenhang von einem "Abstumpfungsprozess". Das Abstumpfen schließt allerdings nicht aus, dass emotionale Zustände nicht auch weiterhin bewusst oder unbewusst verarbeitet werden: Emotionale Zustände können trotz des "Abstumpfens" (unbewusst) wirksam sein und bei einer folgenden Handlungsauswahl mitwirken. Im Pflegealltag kann dies bedeuten, dass Pflegeschülerinnen zwar nach außen keine emotionale Regung zeigen, es im Innern jedoch weiterhin zu einer neuronalen Aktivierung und zu einer Stressreaktion kommt. [9]

Unbewusste und bewusste emotionale verhaltensrelevante Zustände treten – so ROTH – zeitversetzt auf. Die unbewussten Wahrnehmungen erscheinen zuerst. Sie sind in ihrer Informationsverarbeitung "flach" und in der Handlungssteuerung unflexibel ("reflexartige Reaktion"). Gefahrensituationen werden so zwar nur schematisch, aber äußerst schnell erkannt. Das bedeutet bei den Auswirkungen von Ekel auf der Handlungsebene, dass es zu einer Lähmung im Handlungsablauf bis hin zur Handlungsunfähigkeit kommen kann, weil der Fluchtimpuls die Person und ihre Bewegungsrichtung beherrscht. Gleichzeitig kann es jedoch auch bedeuten, dass eine Pflegende in die Lage versetzt wird, zwar nur schemenhaft, aber sehr schnell eine Gefahrensituation wahrzunehmen. [10]

Die bewusste Wahrnehmung ist detailreich und ermöglicht eine flexible Handlungssteuerung. Eine weitere Funktion der Bewusstwerdung von Emotionen liegt in dem "Ermöglichen einer längerfristigen Handlungsplanung insbesondere in Hinblick auf unsere soziale Umwelt. Werden Emotionen nicht bewusst erlebt, dann können sie zwar unmittelbare motorische und vegetative Reaktionen hervorrufen, aber nicht in die komplexe corticale Informationsverarbeitung eingreifen (...)." (ROTH, 2001, S.273) Entsprechend macht es einen großen Unterschied, ob eine Vermeidungshandlung bewusst oder unbewusst vollzogen wird. Eine mögliche Folge einer unbewussten Vermeidungshandlung könnte einerseits das duldsame Erleiden von problembehafteten Situationen sein. Dies wäre wohlmöglich der erste Schritt in die Resignation, da eine bewusste längerfristige Handlungsplanung unterbleibt und so Ohnmachtgefühle entstehen können. Andererseits wäre bei einer bewussten Verarbeitung eine individuell gesteuerte Gefühlsexpression möglich. Durch eine Emotionsregulierung könnte die Bewegungsrichtung kontrolliert und die Handlungsfähigkeit aufrecht erhalten werden. [11]

Die individuell kognitiven Auswirkungen des Ekelerlebens zeigen sich in einem reduzierten Wahrnehmungs- und Denkvermögen. In den von ROTH analysierten Untersuchungen wird bestätigt, dass Dinge umso besser erinnert werden, je deutlicher sie von "emotionalen Zuständen" begleitet wurden. Dabei dürfen die Emotionen aber nicht zu stark sein, sonst behindern sie den Erinnerungserfolg. "Das bedeutet, dass emotional überwältigende Erlebnisse unsere Gedächtnisleistung eher trüben, als befördern (...)." Zudem werden positive Inhalte im Durchschnitt besser erinnert als negative, und bei negativen emotionalen Zuständen kann es zu Erinnerungsblockaden (selektive Erinnerung) kommen. (ROTH, 2001, S. 275f.) [12]

Über den Kern der angeborenen emotionsbezogenen körperlichen Reaktionen hinaus gibt es viele individuelle, sozial vermittelte Reaktionen und Verhaltensweisen. Zu den Auswirkungen, die ein Ekelerlebnis auf sozialer Ebene erzeugen kann, gehören "Sich abwenden" und "die Flucht ergreifen", sowie das Entstehen von Zorn und Geringschätzung. Diese Reaktion kann bei der Interaktionspartnerin zu einer Verletzung oder Demütigung führen (vgl. dazu STRAUSS u.a. "Gefühlsarbeit", 1980; IZARD "Die Emotion des Menschen", 1981). [13]

Es gibt keine Möglichkeit, die Affektexpression völlig zu unterbinden. Der Ekelerregung folgt immer ein körperlicher Ausdruck. Die unterschiedlichen Ebenen, auf denen es zu Auswirkungen kommen kann, zeigen, wie komplex die Verbindung der Ekelerregung und Ekelexpression mit Person und Situation ist. Insgesamt zeigen die verschiedenen Perspektiven aus Pflegewissenschaft, Biologie, Psychologie und Soziologie, wie viele Faktoren auf das Erleben von Emotionen bei Pflegenden einwirken. Die unterschiedlichen Erklärungsansätze einiger AutorInnen machen deutlich, dass Auszubildende in der Pflege einen Orientierungsrahmen benötigen, in dem sie lernen können, mit Emotionen umzugehen, sie zu artikulieren und an ihnen zu arbeiten. [14]

3. Durchführung der Untersuchung

Bei dem Versuch, die Gefühls- und Affektregulierung von Auszubildenden in der Pflege zu beschreiben und das Empfinden in ekelerregenden Situationen zu rekonstruieren, geht es darum, spezielle Ausschnitte der sozialen Wirklichkeit zu erfassen und den Zusammenhang von individuellen Wahrnehmungen und Entscheidungen nachzuvollziehen. Den methodischen Schwerpunkt der Untersuchung bildet deshalb das problemzentrierte Interview (WITZEL, 1996), eine Methode der qualitativen Sozialforschung. Orientiert am Thema Ekel dient die Interviewform der Rekonstruktion von Erfahrungs-, Handlungs- und Sinnzusammenhängen, die für das Vorgehen von Auszubildenden in der täglichen Arbeit eine Rolle spielen. Das problemzentrierte Interview zielt auf die subjektive Problemsicht des Individuums. [15]

Die Konzeption des qualitativen Interviews nach WITZEL umfasst einen vorgeschalteten Kurzfragebogen, einen Interviewleitfaden, die Tonbandaufzeichnung und das so genannte Postskript. Der Kurzfragebogen dient der Erfassung der für das Interview nicht unmittelbar relevanten Sozialdaten und bewirkt eine Entlastung für das eigentliche Interview. Bei geschickter Anwendung kann eine gute "Aufwärmphase" für das anschließende Gespräch erreicht werden. Der Interviewleitfaden enthält die Stichworte zum Thema als Gedächtnisstütze und dient als Orientierungsrahmen zur Sicherung der Vergleichbarkeit. Er schließt die Einleitungsfrage ein, die in offen formulierter Form das Interview eröffnen soll. Der Leitfaden verlangt kein chronologisches "Abarbeiten" im Gespräch, sondern ist eine Ansammlung von Themengebieten, die im Gesprächsverlauf gedanklich "abgehakt" werden. Die Befragte hat so die Möglichkeit, die Erzählsequenzen nach ihrem Ermessen auszugestalten und es kann ein natürlicher Gesprächsfluss entstehen. Ergänzt wird die Datenerfassung durch Postskripte, in denen situative und nonverbale Aspekte, thematische Auffälligkeiten und Interpretationsideen festgehalten werden können. [16]

Diese drei Datenarten sollten in einem Forschungsjournal festgehalten werden, um das Forschungsvorgehen sowie die Entstehung von Interpretationsideen zu dokumentieren. Abschließend erlaubt die Tonbandaufzeichnung eine möglichst präzise, authentische Erfassung des Gesprächs und Gesprächskontextes, insbesondere die Rolle der Interviewerin wird mit festgehalten. Im Anschluss sollte das Gespräch vollständig transkribiert werden, um als Auswertungsgrundlage dienen zu können. Hier sind Regeln über die Transkription von Äußerungen, Pausen, Satzabbrüchen und Sprecherwechseln einzuhalten (hier nach: FROSCHAUER & LUEGER, 1992, S.88), die für alle Transkripte einer Studie gelten sollten. [17]

Die transkribierten Interviews wurden in Anlehnung an das Verfahren der Grounded Theory ausgewertet. Ich greife dabei auf die Vorschläge von Andreas WITZEL zur "Auswertung problemzentrierter Interviews" zurück (1996; vgl. auch WITZEL, 1982, 2000), die sich wiederum auf die Grounded Theory-Methode von GLASER und STRAUSS (1967/1998) beziehen. WITZEL (1996) beschreibt hierzu drei Interpretationsschritte: Die Entwicklung fallspezifischer zentraler Themen und Auswertungsideen (Offenes Codieren), die Überprüfung der subjektiven "Relevanzsetzungen" auf Zusammenhänge mit Kontextverbindungen (axiales Codieren, Bilden von Kernkategorien) und die Zuordnung von Textstellen zu Themen (Erhärten der Deutungshypothesen durch selektives Codieren). [18]

Die Angemessenheit der Methode für meine Untersuchung wurde in Gesprächen mit Andreas WITZEL und in Forscherinnendiskursen der Forschungswerkstatt des Fachbereichs 12 der Universität Bremen diskutiert. Weiterhin wurde das Gespräch mit Kommilitoninnen und Praktikerinnen der Pflege gesucht, um die Angemessenheit des Forschungsvorgehens sicher zu stellen. [19]

Einschränkend ist anzumerken, dass im Rahmen der hier diskutierten Studie keine Theorie entwickelt wurde/werden sollte: Datenanalyse und Datenanordnung der Untersuchung können als eine Grundstufe auf dem Weg einer Theorieentwicklung verstanden werden, bei der ein erstes "Aufbrechen" der Daten erreicht wurde und einige erste Schlüsse vorgestellt werden. [20]

Nach dem Definieren der Forschungsfrage und der Wahl der Forschungsmethode wurde ein Interviewleitfaden erstellt und in einem Probeinterview erprobt. Im Anschluss wurde der Leitfaden um drei Themenkomplexe ergänzt; er enthielt schließlich die folgenden Fragen:

Was ist für dich Ekel/ekelig?

Wie war das?: Was geht in dir vor, wie reagiert dein Leib?

Wann war das?: privat, Schule, Ausbildung?

Ist Ekel Stress?

Wie gehst du mit Ekel um?

Kurzfristig: weglaufen, Zeitschinden, Verkleiden, viel duschen, weniger Kontakt zur Patientin, schneller arbeiten?

Langfristig: Gewöhnung, Verdrängung ...?

Gibt es Schweregrade?: "Geht es noch schlimmer?"

Welche Lösungen würdest du vorschlagen?: schnell machen, frische Luft, Raumduft, verkleiden, rausgehen?

Haben andere Gefühle damit zu tun?: Angst, Scham, Aggression, fehlendes Vertrauen, Gewissensbisse?

Hast du dich schon einmal öffentlich geekelt? Ist das überhaupt möglich? Vor wem, mit wem, bedeutete es eine Hilfe?

Hast du etwas über Ekel gelernt? Bei der Arbeit: Verdrängen, reden, Supervision, lächerlich machen? Oder in der Schule: Hilfestellungen, Verdrängen?

Wenn reden hilft, wie sprichst du über Ekel, wie sprechen Kolleginnen oder Mitschülerinnen über Ekel?

Wer oder was hat dir in der Situation geholfen: Familie, Partner, Mitschülerinnen, Kolleginnen, Patientinnen, Angehörige

Was tust du, wenn sich eine Patientin vor sich selbst ekelt?

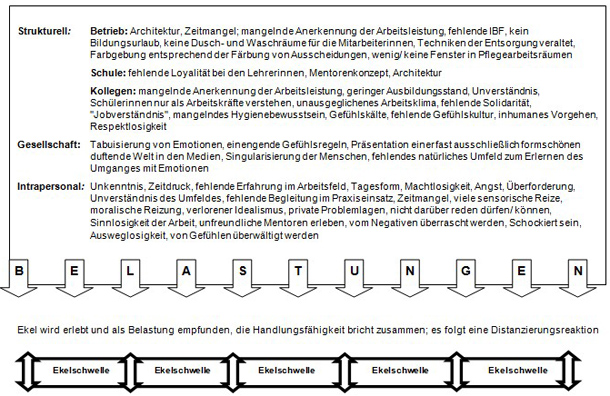

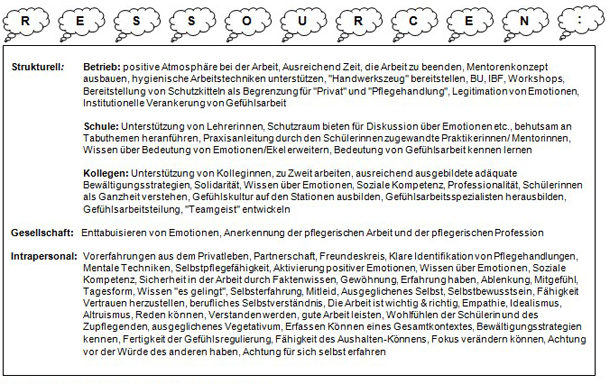

Wie kannst du heute mit Ekel leben? Wie wirst du mit den beschriebenen Problemen in Zukunft umgehen, was wünschst du dir? Was sollte die Schule tun, was der Betrieb? [21]

Nach dem Probeinterview und der Erweiterung des Interviewleitfadens wurde die Untersuchungspopulation genauer bestimmt. Die Auswahl wurde auf Frauen in der Pflegeausbildung begrenzt, da mehrheitlich Frauen in der Pflege anzutreffen sind. Bei der kleinen Anzahl der Befragten könnte die Berücksichtigung der männlichen Auszubildenden die Homogenität der Gruppe stören und eine Verzerrung des Gesamtbildes hervorrufen. Deshalb wird in der Untersuchung kein Bezug auf Berichte männlicher Auszubildender in der Pflege genommen. [22]

Alle Gesprächspartnerinnen durchliefen ihre Ausbildung in Pflegeausbildungseinrichtungen im norddeutschen Raum. Dabei handelte es sich um eine Altenpflegeschule, eine Krankenpflegeschule und um ein Weiterbildungsinstitut, in dem Umschülerinnen eine Pflegeausbildung absolvieren: Diese Einrichtungen waren im Sommer 2001 angeschrieben und die Erlaubnis zur Datenerhebung war erfragt worden. Nach positiver Rückmeldung waren über die Direktorinnen und/oder Klassenlehrerinnen Termine mit den infrage kommenden Klassen vereinbart worden. Bei diesen Treffen mit der gesamten Klasse des dritten Jahrganges einer Institution wurde das Projekt als Teil einer Abschlussarbeit vorgestellt. Nach dem Einstieg wurde, in Abwesenheit der LehrerInnen, mit Freiwilligen ein Interviewtermin vereinbart. Der dritte Jahrgang wurde gewählt, weil ein größerer Erfahrungshorizont in "Gefühlsdingen" sowohl im Privaten, aber im Besonderen auch in der beruflichen Ausbildung vorausgesetzt werden kann. Nach eigener Erfahrung können dritte Jahrgänge bereits auf eine größere Zahl reflektierter emotionaler Erfahrungen zurückblicken und eventuelle Veränderungen im Lauf ihrer Ausbildung beschreiben. [23]

Für die Studie wurden neun weibliche Auszubildende in der Pflege interviewt, die sich im dritten Ausbildungsjahr befanden. Sieben Befragte waren zwischen 20 und 25 Jahren und zwei waren zwischen 40 und 55 Jahre alt. Diese Altersstruktur entstand aus der Schnittmenge von freiwilligen Meldungen und der Struktur verschiedener Pflegeschulformen und ist daher zufällig. [24]

Die Befragung fand im Schulgebäude, ohne die Anwesenheit der dort unterrichtenden LehrerInnen, in einem separaten Büro statt. Von Seiten der Schulleitung und der LehrerInnen wurde die Studie befürwortet und der Forschenden die nötige Hilfestellung angeboten. [25]

3.4 Interviewsituation und Transkription

Die Interviewsituation war durch das vorherige Vorstellen und das freiwillige Melden zum Gespräch entspannt. Bei der Begrüßung der Interviewpartnerin wurde auf die Aufnahmegeräte hingewiesen, so dass die Geräte im Anschluss nicht mehr so sehr irritierten. Direkt vor Beginn der Befragung wurde noch einmal die Anonymität von Person, Zeit und Ort zugesichert und von der Forscherin und der Interviewpartnerin gemeinsam eine Einverständniserklärung zum Interview gelesen und unterschrieben (entwickelt nach: POLIT & HUNGLER, 1987, S.543). [26]

Als Einstieg in das Gespräch wurde die Ermittlung der Sozialdaten per Kurzfragebogen gewählt, der auch je eine kurze Frage zur Vorerfahrung und Berufsmotivation enthielt. Dies war eine förderliche Aufwärmphase für das eigentliche Interview, das dann mit der folgenden Einleitungsfrage eröffnet wurde:

Im Laufe meiner eigenen Ausbildung und auch später in der Arbeit wurde ich mit einer Tatsache konfrontiert, über die ich vorher wenig – eigentlich gar nicht nachgedacht hatte: Ekelgefühle bei der Arbeit mit Patienten.

Erzähl doch mal, kennst du das auch? [27]

Weitere erzählgenerierende "Nachfragen" waren:

Welche Erinnerungen werden bei dir wach bei dem Wort "Ekel"?

Kannst du dich erinnern, wann du dich das erste mal so richtig geekelt hast? – Bei der Arbeit? Wie war das? In welchem Zusammenhang?

[28]

Die Gespräche dauerten zwischen 40 und 60 Minuten und ergaben jeweils 20-30 Seiten transkribiertes Datenmaterial (DIN A 4, Querformat, nur die linke Seitenhälfte bedruckt). Die Transkriptseiten sahen folgendermaßen aus:

Abb.1: Format eines Auswertungsblattes [29]

3.5 Auswertung und Reichweite der Untersuchung

Zu Beginn der Auswertung wurde jedes Interviewtranskript noch einmal mit den Tonbandaufnahmen abgeglichen, um eventuelle Fehler beim Transkribieren zu korrigieren. Anschließend wurde das schriftliche Interviewmaterial für jede Interviewpartnerin, wie von WITZEL (2000) vorgeschlagen, mehrmals komplett gelesen. Die Autorin notierte erste Interpretationshinweise (während des offenen Kodierens) und erste "in-vivo-codes" auf der linken Seite des Auswertungsblattes. Dabei fielen in den einzelnen Gesprächen unterschiedliche und ähnliche Themenschwerpunkte auf, die als subjektive Relevanzsetzungen hervorgehoben wurden. Nach wiederholtem Lesen und Kodieren der Transkripte wurden unterschiedliche aber auch ähnliche Erfahrungen mit negativen Gefühlen, insbesondere Ekel in tabellarischer Form stichwortartig festgehalten. Entlang dieses Kodierrasters wurden dann die Einzelfälle verglichen. Hinzugezogen zur Auswertungsarbeit am Interviewmaterial wurden die Postskripte und Auswertungsideen aus dem Forschungsjournal. [30]

Im Verlauf des Kodierens wurde deutlich, dass die Leitfadenform des problemzentrierten Interviews der Autorin als Forschungseinsteigerin einen gewissen Halt in der Gestaltung des Interviews geboten hatte. Die Vorinterpretationen und -konzepte, die in die Leitfadenkonstruktion eingingen, trugen jedoch im Vorfeld zu einer Auswahl von Themenkomplexen bei, die als parallele Ergebnisse in der Auswertung zu Tage treten können. Es besteht also zum einen die Gefahr, dass aufgrund der Vorkonzepte nicht berücksichtigte Schwerpunktsetzungen der Befragten nicht erschöpfend dargestellt werden können, und dass zum anderen die Bildung von Kategorien nicht (nur) auf tatsächlich erhobenen Daten gründet, sondern (auch) den Präkonzepten der Forscherin geschuldet ist. Dies erschwert die Auswertung und kann nur die durch Offenlegung und Kennzeichnung des Vorwissens "eingedämmt" werden. [31]

Mit dieser Problemlage einher gehen Grenzen der Auswertung der Daten in Anlehnung an die Methode der Grounded Theory: Die wiederholte Möglichkeit der Kodierung und Analyse der Daten eröffnet eine potenziell unendlich erscheinende Interpretationstätigkeit. Erfahrung mit der Nutzung der Grounded Theory und die Gelegenheit zum Forscherinnendiskurs können eine Hilfestellung geben, um nicht dem unendlichen Vergleich zu verfallen und statt dessen erste Kodierungen und Kategorisierungen als (vorläufige) Ergebnisse gelten zu lassen. Die Dokumentation des Erkenntnisprozesses entlang der Kodierungen in einem Forschungsjournal, eine Bilanzierung des Gefundenen, das Erstellen von Prioritätslisten in Memos und Gedächtnisprotokollen sowie ein parallel verlaufender Forschungsdiskurs begrenzen die Unendlichkeit der Auswertung und geben der Forschungsanfängerin Sicherheit für die Begründung ihrer Analyseergebnisse. [32]

Eine weitere Unsicherheit entstand zum Beispiel dadurch, dass es im Verlauf des Forschungsprozesses sinnvoll wurde, den Begriff "Emotion" als Ordnungsoberbegriff für "Affekte" und "Gefühle" zu verwenden. Unter Affekten wurden in der Folge Empfindungen großer Intensität verstanden, die sich kurzfristig und situationsgebunden einstellen, während "Gefühle" als eher steuerbare und bewusste Empfindungen definiert wurden (vgl. auch PIECHOTTA, 2000). Die Formulierung und Abgrenzung, die für die Zeit der Datenerhebung in einem Rohentwurf zur Verfügung stand, berücksichtigte noch nicht die oben skizzierten Begriffsdefinitionen. In den Interviews wurde, auch von Seiten der Interviewerin, das Wort "Gefühl" in den meisten Fällen im Sinne des Begriffes "Emotion" gebraucht, wodurch seit Beginn der Untersuchung eine begriffliche Unschärfe vorlag, die erst während der schriftlichen Niederlegung der Untersuchungsergebnisse auffiel und ausgeräumt werden konnte. [33]

Grundlegend für derartige Ungenauigkeiten ist einerseits die "Pendelhaltung" der Forscherin zwischen den induktiven und deduktiven Phasen der Untersuchung. Im Sinne der qualitativen Sozialforschung wurde die Erhebungsphase so weit wie möglich ohne vorherige Festlegung auf Konzepte, Theorien usw. ausgeführt. Andererseits bedingt die zeitliche Begrenzung der Erstellung einer Diplomarbeit einen frühzeitigen Beginn der empirischen Phase, wenn eine empirische Studie Gegenstand der Diplomarbeit sein soll. So liegt die Formulierung des Problems und Entwicklung eines Forschungsdesigns unter Umständen weit vor einer Literaturauswertung, die dennoch einen zentralen Stellenwert in der Diplomarbeit einnimmt. [34]

Eine weitere Einschränkung bedeutet für die Autorin die Auswahl der sehr kleinen Untersuchungspopulation von neun weiblichen Personen aus zwei unterschiedlichen Altersgruppen, die an einem dritten Jahrgang einer Ausbildungsinstitution teilnahmen. Im Rückblick kann festgestellt werden, dass diese Auswahl die Ergebnisse dahingehend beeinflusste, dass die beiden älteren Frauen mehr private Erfahrungen im Umgang mit potenziell ekelerregenden Situationen hatten als die Gruppe der 20-25jährigen, unter anderem weil sie Kinder geboren und versorgt hatten. Sie nahmen an, ekelerregende Situation im Pflegealltag besser ertragen zu können, weil sie durch die Ausscheidungsversorgung ihrer Kinder bereits darin trainiert waren, unangenehme Situationen zu bestehen. So hatten sich die beiden älteren Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung eher weniger über Dinge geekelt, die die jüngeren Auszubildenden als sehr abstoßend empfanden. [35]

Zu den Einschränkungen der Studie zählt die Autorin des weiteren den "Übungscharakter" der Arbeit. Das Entwickeln einer Fragestellung, die Entscheidung für das Forschungsdesign, über die Erhebungs- und Auswertungsmethoden ist für eine ungeübte Forscherin eine große Herausforderung. Im Rahmen einer Diplom-/Staatsprüfung diese Einzelaspekte eines Forschungsplans zu erarbeiten und somit zu üben, scheint der Verfasserin im Nachhinein als ein sehr hohes Ziel. Nach ihrer Meinung entsteht die Gefahr, dass die einzelnen "Programmpunkte" zu kurz und folglich oberflächlich behandelt werden. [36]

Trotz dieser kritischen Anmerkungen hofft die Autorin, durch das gewählte Design dieser Studie die Erforschbarkeit und Praxisrelevanz des Themas belegt zu haben und fasst im folgenden Abschnitt die Ergebnisse der Untersuchung kurz zusammen. [37]

4. Zusammenfassung der Ergebnisse

In den Interviews mit Auszubildenden in der Pflege sollte geklärt werden, ob Pflegeschülerinnen während der Ausübung ihrer Tätigkeit Ekel empfinden. Weiterhin sollten beteiligte Gefühle und Formen der Gefühlsregulierung sowie Bewältigungsstrategien erforscht werden. Ziel der Untersuchung war es ferner, theoretische und praktische Lösungsansätze für den Umgang mit gefühlsgeladenen Situationen herauszuarbeiten, die auch für ein künftiges Unterrichtskonzept hilfreich sein könnten. [38]

4.1 Anlässe für eine Ekelerregung in der Pflegearbeit

Alle Pflegeschülerinnen bestätigen, dass es Ekel in der Pflegeausbildung gibt. Art und Ausmaß des Ekelempfindens werden jedoch individuell unterschiedlich erlebt und sind von den Erfahrungen vor und während der Ausbildung abhängig. Relevant für die Auslösung des Ekels sind nach Angaben der Pflegeschülerinnen visuelle Eindrücke, Geräusche und Gerüche. Als schwierig erweisen sich solche Situationen, in denen die Auszubildenden von einem unangenehmen Eindruck überrascht werden. Sie sind dann häufig schockiert und überfordert. [39]

Die sensorische Form des Ekels, also die Ekelerregung durch Riechen, Sehen, Hören und evtl. auch Tasten, birgt die Möglichkeit der Gewöhnung, und deshalb wird das Erleben von Ausscheidungsvorgängen anderer im Laufe der Zeit als zu dem normalen Arbeitsablauf dazugehörend empfunden. Einschränkend wird gesagt, dass ein völliges Auflösen der Ekelerregung nicht möglich sei. Gleichzeitig wird von Seiten der Pflegeschülerinnen und ihrem sozialen Umfeld gewünscht, dass zu Pflegende die möglichen negativen Gefühle nicht bemerken. Hier wird eine Gefühlsregulierung bei den Auszubildenden notwendig, um Situationen beispielsweise "überspielen" zu können. Aufgrund einer Vielzahl von Erfahrungen, welche die Pflegeschülerinnen in der Ausbildung gemacht haben, sind sie in der Lage, über einen Teil der ekelerregenden Situationen hinwegzusehen und ihren Fokus auf die zu Pflegenden zu lenken.

"Also der Geruch von Kot, Urin oder fauligen Gerüchen, die ähneln sich und das ist irgendwie so-, während dieser Ausbildung ist das so geworden, als wenn der Geruchssinn abschaltet, wenn man schon vorher damit rechnet, verstehst du? Also, wenn ich mit irgendwas-, wenn ich auf irgendwas überhaupt nicht vorbereitet bin und dann kommt so ein Geruch, dann ist das ekelig. Aber ich weiß ja jetzt während der Ausbildung, wenn ich in das Zimmer gehe und der hat die und die Diagnose, oder das und das, dann denn sag ich mir schon von vorneherein: Ach so ..." (J; 6; 159-167).2)

"... es ist mit Sicherheit die Gewöhnung und die Routine, oder ich sag mal, Routine ist gar nicht mal unbedingt, sondern die Erfahrung die man mittlerweile gemacht hat, die äh, die lassen das-, ja, man gewöhnt sich da einfach daran, ja." (Sv; 10; 305-308) [40]

Durch Tätigwerden und Mitgefühl für die betreute Person werden die Auszubildenden vom eigentlich Ekelerregenden abgelenkt.

"Ich glaube, das, das zu kompensieren ist das einfach, das wegzumachen und das zu entsorgen, raus, weg damit und die Sache ist gegessen." (D; 8; 183-185) [41]

Hilfreich für die Entwicklung empathischer Fertigkeiten war für die Auszubildenden das Erleben eines Hilfebedarfs am eigenen Leib und auch die im Unterricht nachempfundene Situation von Patientinnen. Um in einer aktuellen Situation handlungsfähig zu bleiben, haben die Pflegeschülerinnen eine Reihe von Strategien entwickelt, welche sie jedoch nicht immer als legitim empfinden. In einigen Aussagen wird dies durch die Andeutung eines schlechten Gewissens offensichtlich. In allen Fällen hilft es den Schülerinnen, wenn sie mit einer geeigneten, vertrauten Person über die Situation reden können.

"... dann ja die ich so von der Ausbildung her kenne, weiß ich, dass sie eine ähnliche Situation haben, dass sie auch mal die Chance nutzen würden und mir mal was erzählen würden, wenn sie was loswerden wollen. Aber nur so, wo ich weiß, das ist da gut aufgehoben. Die verstehen mich auch, wenn ich da sage: Das war schrecklich." (D; 11; 313-317) [42]

Besonders die Erfahrung mit dem sogenannten Geruchsgedächtnis kann Gegenstand der Gespräche sein, weil es erschwert, von der Arbeit abzuschalten und Feierabend zu machen.

"Bei manchen Gerüchen ist das so, die trag ich den ganzen Tag mit mir herum. Das is so wie 'ne Halluzination, das kann man sich eigentlich gar nicht, ich hab manchmal schon gedacht, du spinnst ein bisschen, nä. Die ganze Zeit diesen Geruch, bin duschen gegangen, andere Sachen angezogen, (D zieht schnüffelt an sich) du riechst es immer noch, oh Gott woher kommt das? Hast Du irgendwas an Dir? ... Das musste ich auch erst lernen. Im ersten Ausbildungsjahr so, wäh, nicht so ganz einfach." (D; 7; 186-194)

... es gibt viele Pflegeprodukte, die ich gar nicht mehr verwende, die ich gar nicht mehr kaufe, weil sie mich ans Krankenhaus bzw. an Patienten, nicht jetzt an einen bestimmten, aber wenn ich weiß, irgendein Patient hat jetzt [Produkt 1] und damit schmiere ich ihn ein. Und der ist mir vielleicht nicht so ganz wohlgesonnen der Patient, dann erinnert mich diese Creme an irgendwas unangenehmes. Jetzt nicht-, ich krieg dann nicht das Bild vom Patienten ins Gesicht, ich weiß nur wenn ich sie im Laden sehe, dann denke ich: Böä! näh die mag ich nicht riechen, nee, mag ich einfach nicht. Oder diese [Produkt 2], die wir hier haben, äähh, die mag ich auch nicht, es ist eigentlich 'ne schöne Creme, aber ich würde mich damit nie eincremen, weil irgendwo dieser Geruch, das verbindet mich an-, mit etwas unangenehmen, und das kauf ich dann nicht. Und wenn ich das sehe, dass ein Patient ähhm da was hat, was ich immer benutze und dann, äähh, frage ich ihn, ob er vielleicht mal was von unserer s c h ö n e n Krankenhauscreme eingeschmiert werden möchte, denn das is irgendwo meins und man soll ja seinen Patienten-, den seine eigenen Sachen benutzen lassen, aber dann nehm ich dann doch unsere Creme, und sag: Die ist so schön mit Bienenwachs und die macht eine g a n z weiche Haut, ob sie das denn nicht mal probieren möchten. Also, da denke ich dann schon ein bisschen egoistisch, wenn das so meine Körperlotion ist, dann äähh, nee, das passt nicht, weil dann kann ich das weg schmeißen zu Hause, wenn ich das nicht mag, is nich so.... Auch diese [Produkt 3] Sachen und so, haben wir ja auch im Krankenhaus, fand ich früher mal schön, diesen Babyduft, nä, aber ich mag das nicht mehr. Das is schon was, was mich im Privatleben belastet ..." (A; 19; 563-588) [43]

4.3 Bearbeiten oder Vermeiden von Emotionen und Emotionsexpression

Für die Pflegeschülerinnen bedeutet es ebenfalls eine Hilfe, wenn die Patientin selbst die Möglichkeit zum Gespräch über die unangenehmen Situationen in der Pflege eröffnet. So können unangenehme Gefühle zeitnah und situationsbezogen angesprochen werden, ohne den Zwang, das Ekelgefühl verheimlichen zu müssen. [44]

Genauer betrachtet teilen die Auszubildenden jedoch den Anspruch, das die zu Pflegenden es nicht merken sollten, wenn sich die Schülerin ekelt. Mit ihren Strategien, den Ausdruck einer Ekelerregung zu vermeiden – indem sie eine gedankliche oder räumliche Distanzierung herstellen oder auf verschiedene Arten ihre Gefühle und Affekte bearbeiten – halten sie ihre Handlungsfähigkeit in den gefühlsgeladenen Situationen aufrecht.

Emotionen bearbeiten:

"Sich zusammenreißen" (D; 6; 167)

"Starkes Mitgefühl entwickeln" (Sa; 4; 119)

"Den inneren Schweinehund überwinden" (K; 5; 142f.)

"Zu zweit arbeiten" (J; 18; 523ff.)

"Mit anderen darüber lachen" (H; 17; 497-514)

"Über den eigenen Schatten springen" (D; 24; 718)

Geruchsekel vermeiden:

"Durch den Mund atmen" (D; 7; 209) oder "durch die Nase atmen" (A; 9; 264)

"Tumarol auf den Schutzkittel" (A; 18; 552)

"Geruchssinn abschalten" (J; 6; 161+ 15; 450)

"Duftbäume, als Angebot vom Betrieb" (J; 11; 330ff.)

"Vorher tief durchatmen" (Sa; 4; 115-116)

"Luft anhalten" (A; 18; 547f.)

"Raumspray" (Sa; 6; 162)

"Luft schnappen auf dem Stationsbalkon" (Sa; 11; 323-325)

"Fenster auf" (D; 19; 600)

Anblicksekel vermeiden:

"Nicht genau hinsehen" (Sa; 7; 193-199)

"Hochgucken, weggucken" (A; 18; 527)

"Blick unscharf stellen" (A; 18; 529 + 544)

"Starre Mimik" (A; 9; 261ff.)

"Lächeln und Gesicht nicht verziehen" (J; 6; 181)

Geruchsekel, Anblicksekel und Hörekel vermeiden:

"Den Raum verlassen" (D; 19; 583-585)

"Oropax" (J; 16; 479)

Fluchtreaktion, räumliche Distanzierung:

"Gründliche Reinigung mit Wasser und Seife" (Sv; 5; 145)

"Aufgabe möglichst schnell erledigen" (D; 7; 212 + 599f.)

"Zügig sein, alles in den Spülraum, Fenster auf" (H; 10; 280-283)

"Frische Wäsche aufziehen und Kittel schnell entsorgen" (Sa; 6; 165/166)

"Kompensieren durch wegmachen, entsorgen, raus, weg damit" (D; 6; 184)

"Unnötige Mengen Material verbrauchen: Handschuhe" (A; 20, 598ff.)

"Wiederholtes Händewaschen" (Sa; 6; 166f.)

"Ablenkung durch tätig sein" (D; 6; 176)

Gedankliche Distanzierung:

"An was anderes denken" (J; 16, 457)

"An die Freizeit denken" (J; 16; 460) [45]

4.4 "Pflegende zeigen keinen Ekel"

Die Auszubildenden erleben es zum Teil selbst als "tragisch", dass sie in einer offensichtlich ekelerregenden Situation nicht die Flucht ergreifen dürfen: Ein Sich-Abwenden scheint nicht erlaubt, weil von Pflegenden in der Regel erwartet wird, dass sie sich nicht ekeln.

"Ähm da ist es mir schon fast eher unangenehm, weil ich weiß, ich mag die nicht so anfassen, also es kann ja auch sein, dass ich dann Beine wasche und aber wusste, gestern war sie vollgekotet bis zu den Füssen, und da mag ich die an dem Tag vielleicht auch nicht so anfassen, dann ist es mir aber fast unangenehm, wenn der Patient das merken könnte." (W; 16/17; 491-496) [46]

Dass sie sich aber trotzdem ekeln und dies teilweise als persönlichen Mangel empfinden, führt nicht selten dazu, dass die Berufswahl in Frage gestellt wird.

"... da hab ich mir gedacht, das war eine Situation, wo ich mir wirklich gewünscht hab, dass jemand sagt – irgendwie mit mir spricht und mich ein bisschen aufbaut oder irgendwas, weißt du und da stand ich alleine da. Da hab ich die Schnauze voll, da wollt ich da nicht wieder hin. Da hab ich gesagt: Ich kündige und ich hab kein Bock mehr ..." (A; 27; 814-819) [47]

Die Diskrepanz zwischen dem tatsächlich empfundenen Ekel und dem sozial erwünschten, positiven Gefühlsausdruck führt die Pflegeschülerinnen in eine emotionale Dauerbelastung. Gelingt es den Pflegeschülerinnen nicht, Strategien zur Herstellung eines positiven oder zumindest neutralen Gefühlsausdrucks zu finden, so kann dies zu Scham, Angst oder Wut führen, was wiederum Entmutigung, Hilflosigkeit und Demotivation nach sich ziehen kann.

"Das war, ähhm, als ich das erste Mal, also nicht das erste Mal-, mir war es das erste Mal passiert, dass ich einen Mann gewaschen hatte und der hat dabei eine Erregung bekommen, das auch wirklich ganz grausam, weil man is in dem Moment so hilflos, und einfach nur angewidert, man weiß ja auch nicht was solltest du jetzt machen?" (J; 2/3; 59-63)

"Ich denke, wenn ich weiß, dass derjenige das mit Absicht tut, dann hab ich auch das Recht, wütend zu sein." (D; 17; 522-524) [48]

4.5 Moralisch begründete Ekelerregung

Die Pflegeschülerinnen beschreiben des weiteren eine moralische Form der Ekelerregung, zu der sie nur ungenaue Bewältigungshilfen formulieren können. Sie sind sich jedoch einig, dass sich das "moralisch Ekelhafte" vielfach auf das Geschlecht, die Art, das Wesen oder die Umgangsformen einer Person bezieht.

"Wovor ich mich teilweise arg ekel, sind schlechte Manieren, wo sie aber teilweise ja nichts mehr für können, oder sie einfach nur schluhren lassen ..." (K; 2; 58-60)

"... also ekelig würde ich das eher finden, wenn z.B. irgendwelche Männer da in diesem Zimmer liegen und dumme Bemerkungen machen, das wär mir eklig und unangenehm..." (B; 6; 171-174)

"... von der Person her eine sehr unangenehme Bewohnerin, die einem auch immer erzählt hat, dass man das auch verkehrt macht und auch sämtliches Personal gegeneinander ausgespielt hat und dann ist man sowieso schon mit einem komischen Gefühl daran gegangen ..." (Sv; 7; 191-195) [49]

Die Eindrücke dieser Ekelform werden als noch schwerwiegender erlebt, wenn den zu Pflegenden eine gewisse Absicht in ihrem Handeln unterstellt wird. Der "Idealismus" der Pflegeschülerinnen wird in solchen Fällen stark geschmälert und sie neigen dazu, jede Intervention als "reine Energieverschwendung" zu betrachten.

"Also sie war einfach-, sie war in allem i m m e r dagegen, das fand ich furchtbar schrecklich und das wollte ich halt am Anfang ändern. Und da hab ich gedacht, Ne, also da ist Hopfen und Malz verloren. Da hab ich dann auch wirklich keine Energie mehr reingesteckt, um irgendeinen Zustand, der bei ihr schlecht ist, zu ändern ..." (W; 8; 238-242) [50]

4.6 Weitere Anlässe, die negative Emotionen begünstigen

Auch die eigenen Kolleginnen geben Anlass zu Unmut und negativen Empfindungen, wenn sie in unwürdiger und respektloser Weise mit den ihnen anvertrauten Menschen umgehen. Die folgenden Zitate verweisen auf die Ausführungen von IZARD (1981, S.376ff.), der in seiner Untersuchung dem Zusammenhang von Zorn und Geringschätzung in der Wechselbeziehung mit Ekel nachgegangen ist. Infantilisierung und Depersonalisierung der Patientin sind hiernach Zeichen der Geringschätzung, während Übergriffe auf die zu Pflegenden als Zeichen des Zorns zu werten sind. Schülerinnen bezeichnen diese Situationen als für sie zum Teil "ekelerregend":

"Also Ekel also nicht in Verbindung mit Patienten, also Ekel eventuell in Verbindung mit dem Gespräch mit den Pflegenden, (...) also ich denke, so in den Pausen, wenn, wenn dann erzählt wird, was, was erlebt worden ist ..." (B; 4; 105-110)

"Das war eigentlich mehr so der Umgang der Pflegenden untereinander. Das hat mir die meisten Probleme bereitet oder auch dieses Abstumpfen eben, worüber wir schon gesprochen haben. Dass ich da manchmal gedacht habe, wie kann man so mit Menschen umgehen? Hab ich ganz schreckliche Sachen gesehen: Von Tür auflassen, während man den Patienten ähm wieder sauber macht oder so, nach dem Abführen ... oder so. Da hab ich gedacht, wenn ich da liegen würde, würde ich einen Wutanfall kriegen." (D; 14; 122-129) [51]

Die Verschränkung von Gefühlen mit der sachlichen Arbeit empfinden die Pflegeschülerinnen nicht als hervorzuhebenden Stressor. Sie erleben eher dann Stress, wenn sie nicht nach eigenem Dafürhalten ihre Arbeitsaufgaben planen und durchführen können. Nicht nur, dass Kolleginnen ihnen zusätzliche Aufgaben aufbürden, die diese eigentlich auch selber erledigen könnten, sondern auch das Gefühl, eine wenig sinnvolle Arbeit zu tun, verursacht bei den Pflegeschülerinnen Stress. [52]

Aber auch die Architektur wird als Grund für unangenehme Gefühle genannt, die es weder Pflegenden noch Angehörigen erlaubt, einen würdevollen Abschied von Verstorbenen zu nehmen. Diese Würdelosigkeit und Inhumanität erzeugt bei Pflegeschülerinnen Hilflosigkeit, Unverständnis und Wut. Sie vermissen akzeptable Räumlichkeiten zum Abschied nehmen und sie wünschen sich Kolleginnen, die einerseits in der Lage sind, ihre Gefühle zuzulassen, aber andererseits einen respektvollen Umgang mit ihren Mitmenschen pflegen, weil sie ihre Gefühle regulieren können.

"Also, ich denke das schlimmste Gefühl für mich im Krankenhaus oder, was ich eigentlich so erlebe, egal auf welcher Station, ist wirklich wie mit ----- mit dem Sterben umgegangen wird. Ich finde es unheimlich traurig, dass die Zeit nicht ist, für Sterbebegleitung und ich bin unheimlich traurig, ähm wie mit dem Toten umgegangen wird, ich finde das unheimlich traurig, wenn ich sehe, wie er ---- wirklich da runter gekarrt wird und durch den fürchterlichen Gang durch in diese absolut ekelige Kältekammer gelegt wird und kein Raum ist, vernünftig Abschied zu nehmen, wo ich, wo ich einfach denke, dass ist so was von menschenunwürdig und es müsste nicht sein. Eigentlich weiß man im Krankenhaus auch der eine oder andere mal verstirbt und dass da nicht Raum geschaffen wird und ja wirklich Raum geschaffen wird, da würdevoller mit umzugehen, das ist eine Sache die mir ja total am Herzen liegt und jedes mal kalt wieder hochkommt. Jedes mal wenn ich wieder in diese Situation komme." (B; 22/23; 639-653) [53]

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass es eine "Gradeinteilung" für Ekel geben könnte, was in den Interviews ebenfalls zum Ausdruck kommt. Das sich Ekeln steht nach Ansicht der Pflegeschülerinnen in Verbindung zur "persönlichen Tagesform" und wird anhand der eigenen Reaktionen auf sensorisch erzeugten Ekel aufgeteilt.

"Man kann leichten Ekel empfinden, aber man kann auch Ekel empfinden der bis zum eignen Erbrechen oder so (Sv lacht) geht, also (...) So ein mittel schwerer, mittel schwerer Ekel ist, so dieses Würgegefühl, was man so bei manchen Gerüchen dann schon so selber verspürt, das wär für mich mittel schwer." (Sv; 13; 384-391) [54]

Diese Einteilung wird in den Interviews weiter verfeinert u.a. danach, ob es der Interaktionspartnerin peinlich sein könnte, wenn die Pflegeschülerin sich ekelt. Der schlimmste Fall wäre es, wenn sich die Pflegeschülerinnen selbst übergeben müssten:

"Meine natürliche Reaktion, so wie sie wahrscheinlich raus kommen würde, wenn ich das so im privaten Umfeld erleben würde und dann dies unter dem Deckel der Professionalität gehaltenen, wenn ich so jetzt an meine natürliche Reaktion deuten sollte, ich glaub die leichteste Stufe wäre, mit schmunzeln oder vielleicht lachen s o oder das jedem mal passieren. Aber dann auch so, dass ich weiß, dem anderen verletze ich damit nicht. Schwierig wird es dann so in so einer Situation, ja wo ich dann eigentlich die ganze Zeit s o stehe würde mmm puhhh aaaaa (atmet aus) und so. Wo dann auch dem anderen das richtig peinlich wäre. Das wäre der nächste Schweregrad. Und das schlimmste so, -- ja der schwerste Grad wäre dann, wen ich bei mir selber merke, Ohh, mir wird schlecht, ich kann nicht mehr, mir wird gleich übel, ich muß mich gleich übergeben. Und dann wird es richtig tragisch irgendwo, auch für den Patienten." (D; 22; 656-669) [55]

Darüber hinaus wird beschrieben, dass als sensorisch ekelhaft Wahrgenommenes als nicht so schlimm erlebt wird, denn das habe "auch nicht immer mit den Leuten zu tun". Moralischer Ekel wird als "zu den kleineren Dingen" zugehörig eingeordnet und eine Kombination aus moralischem und sensorischem Ekel wird als "extremster Ekel" bezeichnet.

"Und diese Patientin fand ich (kurzes lachen) ekelig, richtig ekelig, die war ähm höchstens 1,60 groß, wog 157 kilo, hatte ein Ulkus curis, an beiden Beinen. Beziehungsweise wirklich vom Knie bis zum Knöchel runter offen. Das Lymphwasser floss in einer Tour raus, sie hatte ähm 'nen Kompressionsverband mit 100 Lagen Kompressen darunter und morgens war das schon so, das alles irgendwie, – sie pulte auch selber immer dran rum, weil, – es hat ja sicher auch weh und ähm, es lief morgens wirklich – tropfte alles runter und sie hatte so 'ne sehr – also überhupt keine Einstellung zur Hygiene und lief dann barfuss mit lympftropfenden Beinen über den Flur zur Toilette. Sie hatte auch so ein sehr ungepflegtes Aussehen. Sie hat – es wurde immer gesagt sie versorgt sich selber. Und weil ich ja nun sehr gewissenhaft meine Aufgabe übernehmen wollte, hab ich gedacht, so jetzt guckst du mal, wie sie sich versorgt und da hab ich gedacht so wirklich fett wie sie ist, kann sie sich gar nicht richtig versorgen und die hatte wirklich und zwar richtig, das fand ich wirklich ekelig. Sie hatte Brüste bis fast – also bis zum Becken runter und da hab ich nur mal so leise d'runter geguckt und das war komplett pilzig, offen, nässend. Das gleiche (lacht kurz)in der Leistengegend und überhaupt, eigentlich überall, wo irgendeine Falte war, wo Haut auf Haut war, war es suppig ekelig. Und dann hab ich sie halt einen Tag mal gewaschen, da hat sie's zugelassen, sie war auch noch eine sehr ungehaltene Patientin, und sehr schroff, und dann musste ich sie waschen, und da war mein Arm bis zum Ellenbogen in ihrer Brust verschwunden und meine Hand komplett in den Leistenfalten und das fand ist wirklich sehr ekelig." (W, 2/3, 57-81)

"Also ich würde sagen, es gibt ähm, also diese Dame z. B. war extremster Ekel, die stand auf der Hitliste ganz oben. Es gibt aber auch ähm, so, so kleinere Dinge, also, es sind auch vielleicht-, ähm also es war z. B. ich hatte einmal ein Patienten, das war mein erster Einsatz, der war schon von seiner Art her, der hatte wirklich äußerlich nichts ekeliges an sich, aber der war von seiner Art her so, ähm, so ganz hochnäsig, also er war bestimmt Mitte 50, so ganz hochnäsig, und aber irgendwie seltsam dabei, also der hatte 'ne Herzinsuffizienz oder irgendwas, also er konnte normal rumlaufen und war nicht irgendwie todkrank und der lag mit Flügelhemdchen im Bett, und jedes Mal, wenn ich in das Zimmer kam, um Tee zu bringen oder so, meinte er jetzt aufstehen zu müssen und mir seinen nackten Hintern zu zeigen und das fand ich dann auch irgendwo ekelig. (B lacht.) Da konnte ich auch irgendwie nicht so mit umgehen, und das hatte ich dann auf der Station auch gesagt, da hab ich gesagt Da muß ich jetzt nicht unbedingt rein, haben auch alle verstanden, war auch gut, und ich meine sogar, dass die eine Schwester da mit dem da noch 'n paar Takte gesprochen hat, weil das anderen auch aufgefallen ist. Also es war nicht nur bei mir so. Ähm, dann ähh gibt es aber auch noch-, ähm, also, so klar, was man so auch noch von Wunden her sieht, oder so, was jetzt auch nicht immer mit den Leuten zu tun hat ..." (W; 10; 286-306) [56]

Die Auszubildenden empfinden es als eine grobe Einschränkung ihrer Fähigkeit zur individuellen Kontaktaufnahme und ihrer freien Meinungsbildung, wenn vom Kolleginnenteam Vorurteile gegen Bewohnerinnen oder Patientinnen an sie herangetragen werden. Dabei vermuten die Pflegeschülerinnen hinter den für sie inakzeptablen Umgangsweisen der Kolleginnen einen Kreislauf aus "Abstumpfen" und "Routine". Da dies augenscheinlich der Grund der Distanzierung von den zu Pflegenden ist, lehnen die Schülerinnen eine Routine in diesem negativen Sinn ab. Im Gegensatz dazu benennen sie eine positive Form von Routine, welche die Pflegenden dahin führe, die sachliche Hauptarbeit im Hintergrund zu verrichten und die Möglichkeit zu haben, die psychosoziale Betreuung in den Vordergrund zu stellen. Die Pflegeschülerinnen sind der Ansicht, dass sie ihre Arbeit "gut gemacht" haben, wenn sie es schaffen, neben der Sacharbeit psychosoziale Betreuung zu leisten. Wenn sie den Patientinnen "alles" geben konnten, was diese brauchen und sich selbst dabei wohl fühlen, dann ist für die Pflegeschülerinnen ein routiniertes Vorgehen "in Ordnung". [57]

4.9 Fehlende Anerkennung und emotionale Dauerbelastung

Die Pflegeschülerinnen sehen sich im gesellschaftlichen Kontext als Erbringerinnen personenbezogener Dienstleistungen und gelangen unter diesem Eindruck zu der Annahme, dass sie keine Möglichkeiten hätten, sich gegen ekelerregende Situationen oder Personen zu behaupten. Sie erleben die Restriktionen ihrer Arbeitswelt als einen äußeren Zwang und nehmen an, das Dilemma (zwischen erlebtem Ekel und verstellter Ekeläußerung) wäre beseitigt, wenn sie sich in die Konventionen einfügten. Diese Haltung geht mit einer Desillusionierung einher, was erstens in die Resignation und zweitens zu einer weitreichenden Distanzierung bis hin zur zum systematischen "Nichtkontakt" zu Bewohnerinnen und Patientinnen führen kann.

"... 'ne Schutzmaßnahme ist halt die Verweigerung, nach dem Motto: Lass' es erst mal klingeln, mal gucken ob jemand anderes reingeht." (H; 22; 658-660) [58]

Die Auszubildenden erleben die ihnen auferlegte Regulierung ihrer Gefühle häufig als "Einzelkämpferinnen" gegen die Konventionen der Gesellschaft, einer "Gesellschaft", die nach ELIAS (1976) nicht nur das Denken und Handeln ihrer Mitglieder beeinflusst, sondern zudem deren Gefühle bis ins kleinste Detail von Lust- und Unlusterregungen mitbestimmt. Den Auszubildenden scheint klar zu sein, dass sie diese einzelkämpferische Position nicht lange durchhalten können, zumal ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich frei von Vorurteilen ein eigenes Bild zu machen und über ihre Interaktionsformen zu entscheiden. So scheint bereits im Verlauf der Ausbildung der Idealismus einerseits dadurch zu schwinden, dass sie sich allein gelassen fühlen und andererseits dadurch, dass sie mit sehr hohen Erwartungen an ihre Aufgaben gehen, die dann enttäuscht werden. Unter diesem Eindruck entwickelt sich bei den Schülerinnen eine Ungewissheit darüber, wie es nach der Ausbildung um ihre Autonomie in der Arbeit bestellt sein wird. Die "Gefühlsregeln" unserer Gesellschaft, die entstehen, weil immer mehr Menschen durch wirtschaftliche, politische und kulturelle Verflechtungen von anderen abhängig und so gezwungen sind, ihr Verhalten immer differenzierter, immer gleichmäßiger und stabiler zu regulieren (ELIAS 1976), treffen insbesondere Pflegeberufe: Sie scheinen die Auszubildenden darin zu behindern, beim Erleben negativer Gefühle zeitnahe Ausgleichsformen zu finden, die als respektvoll gelten können und ihnen akzeptabel erscheinen. Weil sie glauben, ihre negativen Emotionen nicht zeigen zu dürfen, greifen sie häufig auf Strategien zurück, die in eine mehr oder weniger große Distanzierung zu den zu Pflegenden münden und deren Vertrauen in die Pflegepersonen schmälern.

"Also ich z.B. ich weiß, dass ich nicht mehr zu jeder Klingel gegangen bin und ich hab dann auch gesagt, Hier, ich hab gerade, könntest du mal?, also ich hab mich schon fast davor gedrückt." (W; 7; 209-211)

"Das ist halt meine Schwäche, ich kann das im Speziellen nicht ertragen und dann versuche ich, dem aus dem Weg zu gehen. Oder ich versuch, das einem Kollegen aufzuwälzen, muss ich echt sagen (D lacht etwas)." (D; 6; 158-161) [59]

Diese Kontaktvermeidung mit schlechten Gewissen bemerkend, glauben die Pflegeschülerinnen häufig, dass ihr Gefühlsleben mangelhaft sei und es hauptsächlich an ihrer Person liege, wenn sie nicht in der Lage sind, unangenehme Situationen so zu ertragen, dass niemand anderes es bemerkt. [60]

Die Auffassung, dass die dauernde Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer zu emotionalen Überlastungen führt, kam in den Interviews an verschiedenen Stellen zum Ausdruck. Sie ist u.a. in den Aussagen zum Dienstleistungscharakter des Pflegeberufes wiederzufinden. Die Pflegeschülerinnen beklagen, dass sie alles tun müssten, um die zu Pflegenden zufrieden zustellen, aber nichts in der Hand hätten, den zu Pflegenden Grenzen aufzuzeigen, was manchmal nötig sei. An anderer Stelle zeigen die Pflegeschülerinnen auf, durch wie viele verschiedene Umstände sie sich verletzt fühlen und Hilflosigkeit, Trauer und Wut empfinden.

"Ich reg mich da nur fürchterlich drüber auf, wenn die Leute das bei vollem Bewusstsein machen. Mit voller Absicht machen. Aber, also unfreundlich werden, kann ich mir nicht erlauben, kann ich ja im Guten probieren, manchmal haut das hin, manchmal haut das nicht hin." (K; 5; 147-151)

"... ich hab vor kurzem erst einen Patienten gehabt, bei dem ich oft das Gefühl hatte, dass er das mit Absicht macht, mit Absicht ins Zimmer uriniert, und ich dann auch gesagt habe: Entschuldigen Sie bitte, ich bin hier nicht nur Putzfrau und ich sehe es nicht ein, jede Stunde das Zimmer hier grundzureinigen. Und dann grinst er mich an ..." (D; 15; 453-458) [61]

Da ihnen für derartige Situationen keine leicht zugängliche Unterstützung angeboten wird, haben sie fortwährend das Gefühl, "es alleine schaffen zu müssen". Es folgen Desillusion und Resignation, die erste Schritte ins "Burn-out" sein können. [62]

Einige Auszubildende sehen für sich einen deutlichen Zusammenhang von Ekel, Wut und Distanzierung, was der Feindlichkeitstrias von IZARD (1981) entspricht (siehe auch Paragraph 13). Sie machen deutlich, dass Wut jedoch vornehmlich dem moralisch erzeugten Ekel entspringt und eher nicht aus sensorischer Ekelerregung entsteht. Sie betonen, dass die zu Pflegenden nichts "dafür können", wenn sie "unansehnliche" Wunden haben oder wenn Ausscheidungen Ekel hervorrufen. Infolgedessen könne daraus keine Wut entstehen. [63]

4.10 Bedingungen, die eine Ekelschwelle verschieben

Die Frage, die sich im Verlauf der Auswertung herauskristallisierte, nämlich welche Bedingungen oder Faktoren dazu beitragen, dass die Ekelschwelle verschoben wird, wurde in den Interviews implizit beantwortet. Nach Angaben der Schülerinnen handelt es sich hierbei um eine Reihe von Ressourcen und um eine Vielzahl von Belastungen, welche die "Lage" der Ekelschwelle beeinflussen. Als Ressourcen und Belastungen werden "strukturelle" Faktoren ("Betrieb", Schule, Kollegen), "Patientinnen", "Gesellschaft" und "intrapersonale" Faktoren unterschieden, Faktoren, die von den Auszubildenden immer wieder benannt wurden. Die Angaben der Auszubildenden sind, durch Hinweise aus der Literatur ergänzt, und in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Übersicht 1: Bedingungen für die Verschiebung der Ekelschwelle [64]

5. Empfehlungen für die Ausbildungsgestaltung in der Pflege

Die Auszubildenden in der Pflege haben in ihren Gesprächsbeiträgen unter anderem deutlich gemacht, dass das Nachempfinden von Patientinnenperspektiven sehr zur Entwicklung ihrer Empathiefähigkeit beigetragen hat. Trotzdem müssen sie auf Bewältigungsstrategien zurückgreifen, um in unangenehmen Situationen handlungsfähig zu bleiben (s. Abschnitt 4.3). Die entstehenden Gefühle müssen bearbeitet werden, schon um der eigenen seelischen Gesundheit willen. Die Auszubildenden fühlen sich aber nicht immer wohl, wenn sie Bewältigungsstrategien nutzen bzw. sie empfinden es den zu Pflegenden gegenüber sogar als unpassend, sich selbst die Situation erträglicher zu gestalten. Sie begründen diese zwiespältigen Gefühle unter anderem damit, dass es für sie nicht immer einfach sei, einen Dienstleistungsberuf auszuüben. Sie fühlen sich als Opfer der gesellschaftlichen Erwartungen an ihre Berufsgruppe. Berechtigterweise erwarten die Pflegeschülerinnen daher von ihrer Schule Hilfestellung und einen Schutzraum, in dem sie sich mit den Diskrepanzen zwischen eigenen und fremden Erwartungen sowie den eigenen Möglichkeiten und Grenzen angstfrei auseinandersetzen können. Vergleichbares wünschen sie sich auch für länger in der Pflege tätige Praktikerinnen. Nach Ansicht der Auszubildenden haben sich diese bereits sehr von ihren Gefühlen entfremdet, was in negativen Routinen zum Ausdruck komme. [65]

Ein Veränderungsvorschlag ist daher die Einrichtung von Supervisionsgruppen speziell für Schülerinnen. Die Pflegeschülerinnen glauben, dass Ausbildung einen anderen Stellenwert habe als die Tätigkeit examinierter Pflegerinnen, weshalb auch eine andere Form von Supervision notwendig werde.

"... dass wir Gespräche darüber führen, wie wir uns jetzt so fühlen oder so, das findet eigentlich kaum statt. Es dreht sich eigentlich immer alles um die Bewohner und kaum um uns selbst." (Sv; 12; 363-365)

"Also die Rolle von dem Auszubildenden, das ist eine ganz andere, als von Examinierten auf Station. (...) Man ist eine Randerscheinung auf Station, man gehört nicht zum Team, man kann sich nicht so äußern, weil, letztlich wird man von den Leuten dort bewertet und beurteilt. Also da müsste man schon irgendwie einen Schutzraum schaffen und für mich dann, für die Auszubildenden, ist dann die Schule verantwortlich." (D; 25; 759-766) [66]

Die Schülerinnen stellen fest, dass für solche Supervisionsgruppen zwar kein Geld bereit stehe, nehmen aber an, dass eine solche Investition lohnend sei, da durch sie viele Pflegende trotz Beanspruchung durch die Arbeit gesund bleiben und ihren Beruf langfristiger ausüben könnten. Von der Schule wünschen sich die Auszubildenden des weiteren mehr Loyalität, wenn es um Krisensituationen auf den Stationen, beispielsweise um Auseinandersetzungen mit den Mentorinnen bzw. Praxisanleiterinnen (Betreuerinnen während der praktischen Ausbildung) auf der Station gehe. Bildungsurlaube zum Thema "Eigene Gefühle bei der Arbeit", bei denen das Thema Ekel behandelt wird, halten die Pflegeschülerinnen schon deshalb für angebracht, weil sie "fern der Schule und der Arbeit" die schwierigen Situationen "unter sich" besprechen könnten. Die Klassenkameradinnen wissen schließlich, worum es geht, und gemeinsam könnten Bewältigungshilfen diskutiert und angeboten werden. Es wird auch der Vorschlag gemacht, spezielle Funktionen – beispielsweise eine Seelsorgerin, eine erfahrene Pflegende oder eine Vertrauenslehrerin – zu etablieren, die situationsbezogen bereit stehen sollten, um den Schülerinnen im Einzelfall Unterstützung bei der Emotionsbearbeitung anzubieten. Von ihren Betrieben wünschen sich die Auszubildenden, dass sie den Examinierten, aber auch den Helferinnen ermöglichen, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Die Schülerinnen sehen darin zwei Vorteile: Einerseits könnten sie die in diesem Sinne weitergebildeten Pflegenden als Lernquelle nutzen, und andererseits würden die Pflegenden wahrscheinlich eine weniger distanzierte Haltung zu ihren Interaktionspartnerinnen einnehmen. [67]

Um einen respektvolleren und würdigeren Umgang unter den Menschen in einer pflegenden Institution zu erreichen, sind von den Schulen und ihren Pädagoginnen Methoden bereitzustellen, die die Erfahrungen der Auszubildenden bei der Arbeit aufgreifen und darstellen können. Eine Möglichkeit wäre die szenische Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Erlebnissen oder Wünschen in Rollenspielen. Auch andere Verfahren, die die Wahrnehmung schärfen und die Vorstellungskraft steigern, könnten zu einer Bewusstwerdung, Veränderung oder Festigung von Einstellungen und Haltungen beitragen: In "Standbildern" (eine Komposition eines Bildes mit "lebenden" Menschen, wobei die "Bildhauerin" der Zuschauerin ihre persönliche Deutung der sozialen Wirklichkeit vor Augen führt; vgl. MEYER, 2000, S.352ff.) oder "Wortgefechten" (Diskussion im Stil einer Debatte des englischen Parlamentes mit dem Ziel, nach einer Aussprache über These und Antithese zu einer Synthese zu gelangen; vgl. BRÜHWILER, 1994, S.47) könnten sich die Auszubildende ihre Unsicherheiten und negativen Emotionen "von der Seele" spielen und reden. Sie könnten laut ihre Haltungen und Einstellungen mitteilen und mit anderen überdenken und so neuen Mut und neue Kraft schöpfen, sich mit den Tabuthemen der Pflegearbeit auseinanderzusetzen. Dabei können sie Wege des Ausdrucks und der Bewältigung negativer Emotionen finden, die ihnen im Pflegealltag einen möglichst aufrichtigen und selbstbewussten Umgang mit Emotionen ermöglichen. [68]

Pflegeschülerinnen finden, wie viele andere (junge) Menschen in unserer Gesellschaft, immer weniger alltägliche Möglichkeiten vor, den Umgang mit unangenehmen Gefühlen und Affekten zu erlernen. So gilt es z.B. über die Lehrbücher und die Berufsauffassung hinaus in unserer Gesellschaft als verpönt, eine realitätsbezogene Auseinandersetzung mit den körperlichen Verrichtungen zu pflegen. Aus diesem Grund muss das Erleben und Aushalten von Emotionen einen neuen Stellenwert im Unterricht erhalten. Nur in einer angemessenen Auseinandersetzung mit den möglichen Emotionen bei der Arbeit lässt sich die Gefahr der emotionalen Überbelastung eindämmen. Die Anzahl der Situationen, in denen eine Diskrepanz zwischen tatsächlichen und sozial erwünschten Gefühlen erlebt wird, könnte wahrscheinlich verringert werden, wenn Pflegeschülerinnen verstehen, wie und warum Ekel entsteht, welche physiologischen Konsequenzen Ekel für die Handlungsplanung und -durchführung hat und dass Ekel immer eine körperliche Reaktion hervorruft. Auch die Notwendigkeit der Strategieentwicklung könnte in eine adäquate Bahn geleitet werden, wenn die Emotionen der Pflegeschülerinnen Gegenstand des Unterrichts wären und eine ausgedehntere Berücksichtigung in den Lehrbüchern fänden. Die "Nachwirkungen" der Emotionen bei der Pflegearbeit könnten analysiert und die Konsequenzen in der Ausübung der Pflege könnten benannt werden. Dabei könnten die Pflegeschülerinnen lernen, dass Emotionen als Teil des Menschseins auch zur Arbeit gehören. Damit die oben genannten Absichten nicht an den Türen der pflegenden Stationen und Abteilungen zum Stillstand kommen, sollten die Abteilungen der Fort- und Weiterbildung, sollten Supervisorinnen und Vertrauensleute alle Pflegenden motivieren, sich vermehrt mit der Bedeutung von Emotionen allgemein, besonders aber für die Pflegearbeit zu beschäftigen. So könnte eine Basis geschaffen werden, auf der Pflegeschülerinnen Gefühlsregulierung als eine humane Umgangsform kennenlernen könnten. [69]

1) In diesem Beitrag wird vorwiegend die weibliche Form in der Schreibweise benutzt, da es sich bei den angesprochenen Personen (Auszubildende/Schülerinnen in der Pflege) mehrheitlich und bei den Teilnehmenden an den Interviews ausschließlich um Frauen handelt. <zurück>

2) Die Fundstellen in den Interviewtranskripten werden in folgender Form ausgewiesen: Interviewpartnerin mit maximal zwei Buchstaben, Seitenangabe; Zeilenangabe. Die Transkripte wurden der gängigen Rechtschreibweise angepasst. Indirekte Rede ist in Kursivschrift dargestellt. <zurück>

Burdach, Konrad (1988). Geschmack und Geruch. Gustatorische, olfaktorische und trigeminale Wahrnehmung. Bern: Huber.

Brühwiler, Herbert (1994). Methoden der ganzheitlichen Jugend- und Erwachsenenbildung. Opladen: Leske + Budrich.

Elias, Norbert (1976). Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. (S.201-230, 397-446). Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Forschauer, Ulrike & Lueger, Manfred (1992). Das qualitative Interview zur Analyse sozialer Systeme. Wien: Wiener Universitätsverlag.

Glaser, Barney & Strauss, Anselm (1998). Grounded Theory. Strategie qualitativer Forschung. Bern: Huber. (Orig. 1967: The discovery of groundet theory. Strategies for qualitative research. New York: Aldine Publ.)

Izard, Caroll Ellis (1981). Die Emotionen des Menschen. Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie. Weinheim: Beltz.

Kolnai, Aurel (1974). Der Ekel. In Edmund Husserl (Hrsg.), Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses. (S.119-173).Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Meyer, Hilbert (2000). Unterrichtsmethoden II. Praxisband. Frankfurt/M.: Cornelsen Verlag Scriptor.

Piechotta, Gudrun (2000). Hausarbeitsnah – sozialisiert oder beruflich – qualifiziert? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept des "weiblichen Arbeitsvermögens". In Silvia Kühne-Ponesch (Hrsg.), Pflegeforschung. Aus der Praxis für die Praxis, Band 2: Pflegearbeit – Eine wissenschaftliche Herausforderung (S.267-287). Wien: Facultas-Universitäts-Verlag.

Polit, Denise & Hungler, Bernadette (1987). Nursing research. Principles and methods. London: J. B. Lippincott Company

Roth, Gerhard (2001). Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Sowinski, Christine (1991). Stellenwert der Ekelgefühle im Erleben des Pflegepersonals. Pflege. Die wissenschaftliche Zeitung für Pflegeberufe, 4(3), 178-187.

Sowinski, Christine (1999) Nähe und Distanz – Schamgefühl und Ekel. Pflege, eine grenzüberschreitende Dienstleistung. Dr. med. Mabuse, 121(24), 43-46.

Stauss, Anselm; Fagerhaugh, Shizuko; Suczek, Barbara & Wiener, Carolyn (1980). Gefühlsarbeit. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 32, 627-651.

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1996). Grounded Theory. Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Witzel, Andreas (1982). Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen, Frankfurt/M.: Campus-Verlag.

Witzel, Andreas (1996). Auswertung problemzentrierter Interviews. Grundlagen und Erfahrungen. Rainer Strobel & Andreas Böttiger (Hrsg.), Wahre Geschichten? Zur Theorie und Praxis qualitativer Interviews (S.49-76). Baden-Baden: Nomos-Verlags-Gesellschaft

Witzel, Andreas (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(1), Art. 22. Abrufbar über: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-00/1-00witzel-d.htm.

Hiltrud KREY, Diplomberufspädagogin Pflegewissenschaft, geboren 1965, Ausbildung zur Krankenschwester, Studium an der Universität Bremen, FB 11, Pflegewissenschaft und Natur- und Gesundheitswissenschaften in der Pflege.

Im Oktober 2003 ist die im Beitrag vorgestellte Untersuchung in erweiterter Fassung als Lehrbuch unter dem Titel: "Ekel ist okay. Ein Lern- und Lehrbuch zum Umgang mit Emotionen in Pflegeausbildung und Pflegealltag" beim Brigitte Kunz Verlag (ISBN 3-87706-896-0) erschienen.

Kontakt:

Hiltrud Krey

Auf dem Flintacker 31

D-28755 Bremen

E-Mail: pflege-h.krey@ewetel.net

Krey, Hiltrud (2003). Gefühlsregulierung in der Pflegeausbildung – Eine Untersuchung zum Ekelempfinden von Auszubildenden in der Pflege im 3. Ausbildungsjahr [69 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 5(1), Art. 8, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs040181.